【内容摘要】新冠肺炎疫情对人类社会发展产生了巨大且深远的影响,其如何影响人们的生育意愿亟待研究。基于第三期湖北省百县生育调查数据和新构建的地区疫情风险等级指数,研究了新冠肺炎疫情对居民生育意愿的影响。结果显示,新冠肺炎疫情对居民生育意愿有显著促进作用,地区疫情风险等级每上升1个单位,一孩家庭的二孩生育意愿提高39.6%,二孩家庭的三孩生育意愿提高55.6%。进一步分析表明,对于二孩生育意愿,地区疫情风险等级的上升对高自评家庭社会经济地位群体、高受教育水平群体以及非农户口家庭的促进作用更为明显;对于三孩生育意愿,新冠肺炎疫情仅对高自评家庭社会经济地位群体、高受教育水平群体以及非农户口家庭产生显著正向影响。研究结论对于研判后疫情时期中国生育水平走势具有重要启示意义。

【关键词】新冠肺炎疫情;三孩政策;生育意愿;生育格局

【文献来源】石智雷,邵玺.三孩政策下新冠肺炎疫情对居民生育意愿的影响[J].人口研究,2023,47(02):78-95.

The Influence of COVID-19 on Fertility Intention

under the Three-Child Policy

Shi Zhilei Shao Xi

Abstract: COVID-19 has a huge impact on society. It is urgent to study how COVID-19 affects fertility intention. Based on the Hubei Fertility Survey, the study found that COVID-19 had a positive effect on the fertility intention. The risk level of epidemic increased by 1 units, the second child fertility intention increased by 39.6%, and the third child fertility intention increased by 55.6%. Further studies shows that, for the second child fertility intention, COVID-19 has a more significant promotion effect on groups with high self-rated socio-economic status, high education level, and non-agricultural hukou. For the third child fertility intention, COVID-19 only promoted the fertility intention of groups with high self-rated socio-economic status, high education level and Non-Agricultural hukou.

Keywords: COVID-19, The Three-Child Policy, Fertility Intention, Fertility Pattern

Authors: Shi Zhilei is Professor, Population and Health Research Center, Zhongnan University of Economics and Law; Shao Xi is PhD Candidate, School of Public Administration, Population and Health Research Center, Zhongnan University of Economics and Law. Email: shizhilei2004@126.com

1 问题提出

2020年席卷全球的新冠肺炎大流行已导致全世界感染人数超7亿,死亡人数超680万。由于新冠病毒具有高度传染性和隐匿性,其极有可能与人类社会长期共存。作为二战以来最严重的全球性危机,从宏观层面来看,新冠肺炎疫情凸显了就业、贸易、金融和社会保障等各类社会系统的脆弱性,放大了收入、健康、性别和教育等方面的社会不平等问题,推动世界格局进入深度调整和加速演变期。从个体微观层面来看,健康威胁和长期居家经历引起了个体的焦虑和恐慌,增加了人们的风险厌恶情绪,进而影响各类行为决策,并导致个体的社会行为和社会态度产生持久性转变(Neville等,2021)。由于生育是一种对社会环境和文化极为敏感的个体微观决策,因而新冠肺炎疫情对其可能产生的长期影响不容忽视。

在当前时点考察新冠肺炎疫情对居民生育意愿的影响,对中国来说具有特殊重要的意义。2020年第七次全国人口普查数据显示,我国的总和生育率已低至1.3,同年1月暴发的新冠肺炎疫情又对社会经济发展和个人生活行为造成巨大冲击。随后,我国在政策生育率明显高于实际生育水平的情况下实施了三孩政策。在人口发展形势转变、疫情威胁持续以及生育政策调整等多重因素相互交叠的背景下,新冠肺炎疫情如何影响人们的生育意愿?疫情冲击将扭转、减缓抑或是进一步加速我国生育水平的下滑趋势?疫情对二孩和三孩生育意愿的影响是否有所不同?我国的生育格局在疫情后会发生怎样的变化?对上述问题的回答有助于研判后疫情时期我国人口发展趋势,也将给未来的生育政策调整和完善提供重要启示。

本文基于第三期湖北省百县生育调查数据(2021年),结合2020年疫情防控期间以县区为单元收集的疫情信息,构建了湖北省地区疫情风险等级指数,在使用工具变量方法克服模型内生性的基础上,考察了地区疫情风险等级对居民生育意愿的影响,并重点讨论了疫情对不同人群的影响。研究结论不仅能够拓展学界关于大灾难对生育意愿影响的动态认识,还将为我国在后疫情时期推动生育水平回升、构建生育友好型社会提供有益借鉴。

2 研究回顾与理论分析

2.1 新冠肺炎疫情对生育意愿影响的研究进展

新冠肺炎疫情是近百年来人类经历的最严重的传染病大流行,其对生育意愿的影响成为当前学界的热点话题,已有文献主要有以下3种观点:

第一种观点认为疫情会抑制人们的生育意愿。Luppi等(2020)对欧洲五国青年的研究发现,各国居民普遍推迟或放弃了原本的生育计划,新冠肺炎疫情导致的经济不确定性是抑制生育意愿的主要原因。同时,疫情防控措施导致托育机构和学校提前关闭,增加了家庭的子女照料负担,也对再生育意愿有抑制作用(Aassve等,2020)。

第二种观点认为疫情会促进入们的生育意愿。Micelli等(2020)发现,在疫情流行期间,意大利原本没有生育意愿的群体中,有11.5%的个人开始计划怀孕,原因是希望通过生育来改变现状并更加积极地生活。此外,疫情期间采取的社交隔离措施,一方面增加了夫妻的相处时间,有助于增进夫妻感情;另一方面也降低了女性生育的机会成本,这都对育龄群体的生育意愿有促进作用(Voicu和Bădoi,2021)。

第三种观点认为疫情会导致生育水平呈现出先降后升的变动趋势,即在疫情流行期间,整体生育水平会急剧下降,而在疫情结束后,生育水平会开始回升,甚至出现婴儿潮。Beach等(2022)回顾了研究1918年大流感前后生育水平变化状况的文献,发现日本、印度、美国、挪威等国在大流感流行期间都经历了生育水平的下降,但随后均出现了婴儿潮。另外,经历了2003年非典疫情和2016年埃博拉疫情的国家和地区,其生育率在疫情发生期间有所下降,但在疫情发生的一年后又逐渐恢复或超过疫情前的水平(Ullah等,2020)。由于生育意愿与生育行为有较强的相关性,这一观点也为研究疫情暴发后生育意愿的走势提供了参考。

在研究新冠肺炎疫情对居民生育意愿的影响时,一个关键性问题是疫情是否会导致不同群体生育意愿的分化。近期的研究表明,受社会经济发展和预期收入等因素的影响,不同社会经济地位群体的生育水平发生了逆转,社会经济地位较低群体的生育水平和生育意愿正在快速下降,反而是社会经济地位较高群体表现出更高的生育水平和生育意愿(石智雷、吕婕,2021)。就新冠肺炎疫情的影响而言,疫情及相关管控措施对零售、批发、娱乐和住宿等行业造成了更加严重的冲击,导致在这些行业就业的群体更容易面临收入减少和失业的风险,从而影响其生育意愿(Groshen,2020)。可见,新冠肺炎疫情可能导致不同群体的生育意愿进一步分化。

我国是在新冠肺炎疫情暴发初期较早阻断病毒大范围传播的国家之一,并于2020年4月进入常态化防控阶段。同一时期,以美国为代表的西方国家低估了疫情风险,未能采取有效的防控策略,导致了疫情的加速传播。在我国的常态化防控阶段,新冠肺炎疫情如何影响人们的生育意愿,学界目前尚无实证研究进行考察。对比以往大灾难中生育水平的变化情况,不论是瘟疫、饥荒等自然灾难还是战争、恐怖袭击等人为灾难,普遍遵循生育水平在灾难发生期间明显下降,而在灾难发生后的几年内逐渐回升的一般规律。由于生育意愿是生育水平的预期指标,因而新冠肺炎疫情对生育意愿的影响也可能遵循这一规律。

基于以上分析,本研究提出基本假说:在疫情常态化防控阶段,新冠肺炎疫情会提升人们的生育意愿。

2.2 新冠肺炎疫情影响生育意愿的内在机理分析

已有文献和理论认为,新冠肺炎疫情对生育意愿的促进作用可能来自以下3个渠道:

第一,疫情通过增进夫妻感情提高生育意愿。心理学的依恋理论指出,在面对大灾难等压力性事件时,人们往往会寻求爱人的身体和精神慰藉,这会强化夫妻间的依恋关系,并在家庭内部建立更加牢固的情感联系(Nakonezny等,2004),从而提高生育意愿。此外,疫情期间的居家防控要求也有助于增加夫妻间的相处时间,提高双方的婚姻满意度,进而促进生育意愿。

第二,疫情通过缓解女性就业和生育间的矛盾提高生育意愿。女性是生育行为的主体,生育会导致女性面临工资收入减少和职业中断等-生育惩罚-。为获得更好的职业发展,女性往往选择推迟或终止生育计划。然而,新冠肺炎疫情对劳动力市场的冲击则可能缓解女性就业和生育之间的矛盾。对于高受教育水平女性来说,该群体往往拥有劳动合同且在正规部门就业,居家办公等疫情防控要求会缓解该群体的工作-家庭冲突,从而提升其生育意愿(Voicu和Bădoi,2021)。对于低受教育水平女性来说,新冠肺炎疫情对就业市场的影响加剧了该群体的就业不稳定状态和寻找工作的难度,在劳动力市场上有限的选择促使该群体将成为母亲、养育子女作为-替代职业-,并以此作为应对未来不确定性的办法(Kreyenfeld,2010)。

第三,疫情通过增强社会凝聚力和社会信任提高生育意愿。大量研究表明,社会发展过程中的个人主义兴起、性别平等观念上升、社会凝聚力弱化等社会观念和文化的转变是导致当前持续低生育率的重要原因(陈梅等,2021)。大灾难作为重塑社会文化的关键力量,无疑也会对人们的生育意愿产生影响。具体而言,在我国疫情暴发和流行期间,政府和广大人民群众全力遏制疫情传播的行动,使我国在短期内取得了新冠肺炎疫情阻击战的胜利。疫情经历增强了整个社会的凝聚力和信任水平,而社会凝聚力和信任水平的上升能够提高人们的生育意愿(Aassve等,2016)。

综上所述,已有研究具有重要的参考价值,但也存在一些不足。首先,我国以往关于生育意愿的研究大多在二孩政策背景下展开,较少考察二孩和三孩生育意愿的差别。其次,已有的实证研究普遍关注疫情流行和蔓延期间生育意愿的变化情况,未就疫情得到有效控制后的生育变化情况进行讨论。在新冠病毒可能与人类社会长期共存的情况下,考察疫情经历在常态化防控阶段如何影响人们的生育意愿,对于研判未来人口发展趋势具有重要启示作用。最后,现有研究通常将新冠肺炎疫情视为一种背景,分析疫情对整个人群生育意愿的普遍影响。但在大多数国家普遍处于低生育率的背景下,不同群体间的生育意愿已表现出较大差距,大灾难是否会扩大这种差距尚未得到充分讨论。

3 研究设计

3.1 调查设计与数据情况

为明确新冠肺炎疫情对居民生育意愿的影响,本文以湖北省为例进行调研和数据收集工作。以湖北省为研究区域可以较好地识别疫情冲击对居民生育意愿的影响主要有3点原因。第一,湖北省在疫情暴发期间承受了巨大牺牲,疫情对湖北省居民的情绪、态度、行为模式以及身体和心理健康都造成了巨大影响,但从2020年4月全国进入疫情常态化防控阶段到本研究调查时点前(2021年8月),湖北省内未出现大规模的疫情反弹。因此,以湖北省为研究区域能够更为清晰地展示疫情经历对居民生育意愿的影响。第二,社会大众普遍意识到新冠病毒的严重性是在国家卫健委通报病毒存在人传人现象后,随后,湖北省全境便执行了严格的封闭管控措施。从经历疫情的时长来看,湖北省各地区从执行严格封控(2020年1月23日),到进入常态化防控(2020年4月),再到本研究调查时点(2021年8月),各阶段的时间跨度基本一致。因此,以湖北省为研究区域能够排除各地区经历疫情时长不一致对研究结果造成的干扰。第三,湖北省内各地区疫情状况差异较大,通过地区间的对比可以从横向维度考察新冠肺炎疫情对生育意愿的影响。

综合考虑上述因素,中南财经政法大学人口与健康研究中心于2021年8月开展了第三期湖北省百县生育调查,获取了居民的二孩、三孩生育意愿,以及个人和家庭信息。具体而言,此次调查的目标群体是截至2021年7月31日湖北省常住人口中妻子年龄在45岁及以下的一孩和二孩家庭。调查采用分层、两阶段、等规模的随机抽样方法,避免了按规模大小成比例抽样方法所导致的部分地区样本量过少的情况,使样本具有全域代表性。调查抽样分两步进行:第一步是确定初步抽样框,我们从湖北省全员人口数据库中筛选出目标群体,之后在湖北省全部125个地区进行随机抽样,每个地区抽取400个家庭作为初步抽样框;第二步是在初步抽样框中进行调查抽样,我们在每个地区的400个样本中,分别随机抽取100个样本进行电话调研,电话调研的好处是保证了样本的随机性,并使拒访率降至最低。最终获得有效样本11696个,其中,一孩和二孩家庭分别有6565户和5131户。

3.2 变量选取与测度

3.2.1新冠肺炎疫情测度及控制变量选取

由于湖北省地域辽阔,且不同地区采取的疫情防控措施有所不同,因而各地区疫情严重程度存在较大差异。本研究通过构建各地区疫情风险等级指数来反映新冠肺炎疫情对居民生育意愿的差异化影响。具体而言,本研究基于2020年1~4月湖北省及省内各地区卫健部门公开发布的疫情信息,收集了全省103个县级行政单元的累计确诊数、每千人确诊数和地区疫情风险时间信息。之后,借鉴吴锋等(2021)的研究思路,使用上述3个指标计算各地区疫情风险水平,再根据地区疫情风险水平从高到低的排序确定各地区疫情风险等级指数,具体计算公式如下:

其中,virus为各地区疫情风险水平;Cnd为无量纲化后的地区累计确诊数;Crd为无量纲化后的地区每千人确诊数;T为地区疫情风险时间;T12、T23分别为各地区由高疫情风险降至中疫情风险、由中疫情风险降至低疫情风险的天数间隔;Td为无量纲化后的地区疫情风险时间;β1、β2、β3为通过熵权法得到的各子指标权重。本研究采用百分比断点对计算得到的各地区疫情风险水平进行分级,疫情风险水平排名在前15%(含)的为高风险地区,在前15%(不含)到前50%(含)之间的为中风险地区,其余为低风险地区,高、中、低风险地区各有15个、36个和52个。

对于控制变量,本文在参考以往文献的基础上选取了个人和家庭特征以及地区发展特征两方面的指标(石智雷等,2022)。对于个人和家庭特征,本文选取了受访者性别、受访者民族、居住地类型、受访者自评家庭社会经济地位、夫妻受教育水平、家庭户口性质、子女性别和夫妻年龄等变量。对于地区发展特征,本文选取了2019年的地区人均GDP、地区人均地方财政收入、地区每百人小学生数和地区每百人医疗机构床位数等变量。

3.2.2 内生性讨论及工具变量选择

新冠肺炎疫情的发生可视为一种外生冲击。疫情的出现、传播以及各地区疫情风险等级不会受到地区居民生育意愿的影响,因此,地区疫情风险等级与居民生育意愿之间不存在反向因果带来的内生性问题。但是,两者之间仍可能存在由于遗漏重要变量(如个人和家庭观念、地域文化等因素)而导致的内生性问题,这些无法或难以直接观测的变量会导致模型系数估计的有偏或不一致,进而对研究结果造成影响。

针对上述问题,本研究结合流行病的传播特点,选取各地区与疫情-震中-(华南海鲜市场)的直线距离作为工具变量。选择该工具变量的原因在于:湖北省内的疫情状况与地理邻近性高度相关(张可云等,2020),距离疫情-震中-越近的地区越可能有更高的疫情风险等级;而生育意愿则主要受到个人和家庭状况、地区发展水平以及地区生育文化等因素的影响,居住地与疫情-震中-的直线距离不会直接影响个人生育意愿。

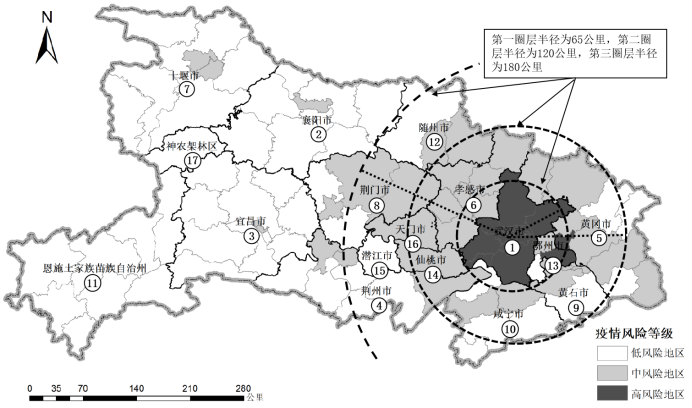

借助Arcgis软件可对工具变量的合理性进行更为直观的分析。由图1可知,各地区到疫情-震中-的距离对地区疫情风险等级有较大影响,高、中、低风险地区分别主要分布在第一圈层以内、第一圈层和第二圈层之间以及第三圈层以外。

本次疫情-震中-还具有一定的特殊性,即位于武汉市。武汉市是中部地区经济发展的龙头,距离武汉市越近的地区更可能享受到经济溢出带来的好处,从而有更高的经济发展水平。以往研究认为,地区经济发展水平的提升会抑制居民的生育意愿(陈梅等,2021)。因此,本文所选取的工具变量可能与被解释变量存在相关性进而影响工具变量的合理性。但从图1可知,湖北省内经济发展规律和疫情传播规律有较大差异,除武汉市外,经济发展水平较高的襄阳市和宜昌市反而在第三圈层以外,这也与湖北省-一主两副-的区域经济发展特征相一致。因此,工具变量通过经济发展水平与居民生育意愿相关的可能性较低,该工具变量设置较为合理。

图1 湖北省各地区疫情风险等级、距疫情-震中-距离及经济发展水平

Figure 1 Epidemic Risk Levels, Distance to the Epidemic Center, and Regional Economic Development Level in Hubei

资料来源:根据第三期湖北省百县生育调查和《湖北统计年鉴2020》中相关数据绘制。

注:图中数字标签代表地区GDP排名。

3.2.3 生育意愿测度

本研究通过分别询问一孩和二孩家庭-您是否打算再生一个孩子-来测度二孩和三孩生育意愿。该指标适用于预测新冠肺炎疫情对育龄家庭短期生育行为的影响,有助于更为准确地研判后疫情时期我国生育水平的走势。

对于二孩生育意愿,本研究的测度可能存在一定误差。一方面,本研究的调查时点为疫情暴发后的第19个月,部分人群可能在疫情发生的较短时间内,已经将二孩生育意愿转化为生育行为,从而导致调查对二孩生育意愿的低估;另一方面,湖北省不同地区育龄女性生育二孩的平均年龄有较大差异,在平均二孩生育年龄较小的地区,有二孩生育意愿的家庭在妻子年龄较小时便完成了二孩生育行为,这意味着该地区妻子年龄较大的一孩家庭中有二孩生育意愿的可能性相对较小。由于每个地区的样本中包含各年龄段育龄女性家庭,上述原因便可能导致平均二孩生育年龄较小地区的二孩生育意愿被低估,进而影响回归结果。为了克服前一种低估问题,本研究在总样本回归以外,将2020年12月以后生育二孩的样本处理为一孩家庭中有二孩生育意愿的样本进行回归;为了克服后一种低估问题,本研究在总样本回归以外,选取妻子年龄在29岁及以下的样本进行回归。

对于三孩生育意愿,由于我国在2021年5月才开始实施三孩政策,受之前政策的限制,调查时育龄群体中已经生育3个孩子的家庭较少,并且本调查将二孩家庭中正处于怀孕阶段的样本视为有三孩生育意愿,因此低估三孩生育意愿的可能性较小。

3.2.4 变量的描述性统计

表1呈现了本研究主要变量的说明及描述性统计情况。从生育意愿数据来看,一孩家庭中有二孩生育意愿的比例为10.1%,二孩家庭中有三孩生育意愿的比例为2.7%。中国社科院的中国社会状况综合调查数据显示,2019年全国育龄家庭中,一孩家庭有二孩生育意愿的比例为15.7%,二孩家庭有三孩生育意愿的比例为3.0%。可见,与全国平均水平相比,湖北省整体处于低生育意愿状态。

从新冠肺炎疫情数据来看,累计确诊数最多的地区有7938例,最少的仅有8例;每千人确诊数最多的地区有12.658例,最少的仅有0.036例;疫情风险时间最长的地区达124个单位,但也有地区一直处于低风险状态。这反映出在2020年1月湖北省全境执行严格封闭管控措施后,省内各地区疫情严重程度有较大差异。

资料来源:根据第三期湖北省百县生育调查、《中国县域统计年鉴2020》和《湖北统计年鉴2020》中相关数据计算得到。后文图表如无特殊说明,资料来源同表1。

注:本文将受访者自评家庭社会经济地位取值为-1-和-0-分别定义为-高-和-低-自评家庭社会经济地位,将受教育水平取值为-1-和-0-分别定义为-高-和-低-受教育水平。

3.3 模型构建

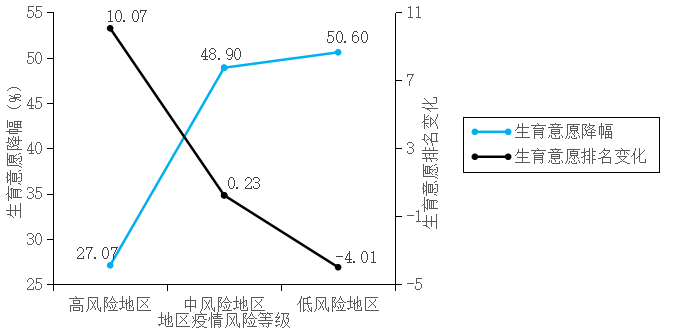

为分析新冠肺炎疫情对居民二孩、三孩生育意愿的影响,本文构建了居民二孩、三孩生育意愿的Ivprobit模型:

其中,FIi代表居民是否有二孩、三孩生育意愿,FIi*为与之对应的隐变量;Covidi为地区通过地区疫情风险水平(Virus)确定的地区疫情风险等级;X1为个人和家庭特征方面的控制变量,X2为地区发展特征方面的控制变量;IVi为地区疫情风险等级的工具变量;εi和μi为随机干扰项。通过第一阶段回归方程(1),获得地区疫情风险等级的拟合值

;第二阶段回归方程(2)使用

对被解释变量生育意愿进行回归,从而获得系数估计结果。

4 新冠肺炎疫情对居民生育意愿的影响

4.1 新冠肺炎疫情对居民生育意愿影响的描述性证据

4.1.1 疫情前后湖北省居民生育意愿变化情况

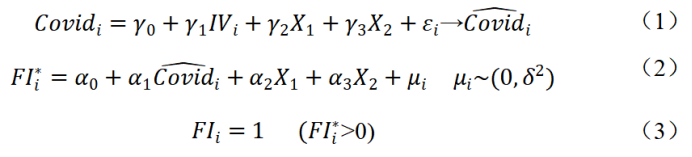

为初步考察新冠肺炎疫情对居民生育意愿的影响,我们对第二期(2016年)和第三期(2021年)湖北省百县生育调查数据进行对比分析(见图2)。但是,直接对比无法反映真实的生育意愿变化情况。原因在于,全面两孩政策实施前我国执行了较为严格的计划生育政策,2016年的育龄群体中包含政策放开前-想生而不能生-的家庭。随着政策放开后生育堆积的逐步释放,2021年的育龄群体中已不包含该类家庭。此外,我国育龄家庭一孩和二孩的生育间隔一般在3年以上(张翠玲等,2016),2016年有更大比例的家庭满足这一生育间隔条件。

本研究通过对比妻子年龄在30岁以下的育龄家庭以及现有子女在3岁以下的育龄家庭来克服以上问题。一方面,全面两孩政策实施后,生育堆积的释放效应主要发生在妻子年龄在30岁及以上的育龄家庭中(陈卫,2019),选取妻子年龄在30岁以下的样本进行对比能够排除生育堆积的干扰;另一方面,两个年份现有子女年龄在3岁以下的育龄家庭所面临的生育间隔影响是一致的,能够排除2016年有更大比例的家庭生育间隔超过3年所造成的干扰。

图2 湖北省育龄群体二孩生育意愿变化情况

Figure 2 Changes of Fertility Intention in Hubei

资料来源:根据第二期和第三期湖北省百县生育调查数据计算绘制。

从图2中育龄群体全样本二孩生育意愿的变化情况来看,2021年湖北省平均二孩生育意愿为11.46%,较2016年下降5.48个百分点,排除生育堆积和生育间隔干扰后的生育意愿变化趋势与全样本相似。这说明随着全面两孩政策的实施,湖北省育龄群体的二孩生育意愿在快速下降,同时,妻子年龄在30岁以下的育龄家庭的二孩生育意愿明显高于育龄群体的整体平均水平。

4.1.2 疫情前后不同疫情风险等级地区居民生育意愿变化情况

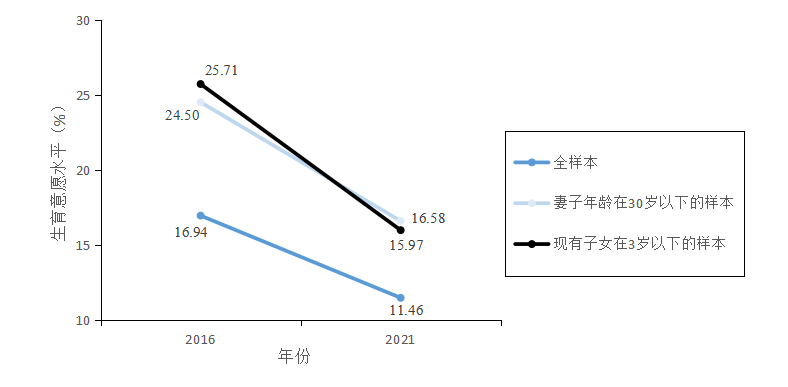

图3展示了湖北省高、中、低疫情风险等级地区育龄群体2016~2021年生育意愿的变化情况。我们通过两种方法进行考察:一是考察不同疫情风险等级地区二孩生育意愿的变动,分别计算不同疫情风险等级地区2021年和2016年的平均二孩生育意愿,对比高、中、低风险地区2021年平均二孩生育意愿较2016年的降幅;二是考察不同疫情风险等级地区二孩生育意愿平均排名的变动,分别对103个地区2021年和2016年的二孩生育意愿按照从高到低的顺序进行排名,计算不同疫情风险等级地区2021年二孩生育意愿平均排名较2016年的变化情况。

图3 湖北省不同疫情风险等级地区二孩生育意愿变化情况

Figure 3 Changes of Fertility Intention in Areas with Different Epidemic Risk Levels

in Hubei

资料来源:根据第二期和第三期湖北省百县生育调查数据计算绘制。

由图3可知,随着地区疫情风险等级的上升,地区平均二孩生育意愿的降幅逐渐减小,地区二孩生育意愿的平均排名逐渐上升,这种变化尤其体现在高风险地区。具体而言,高风险地区2021年平均二孩生育意愿较2016年下降27.07%,二孩生育意愿的平均排名上升10.07个位次。反观低风险地区,2021年平均二孩生育意愿较2016年下降50.60%,二孩生育意愿的平均排名下降4.01个位次。这非常直观地说明地区疫情风险等级的上升对生育意愿有正向影响。

4.2 新冠肺炎疫情对居民生育意愿影响的计量分析结果

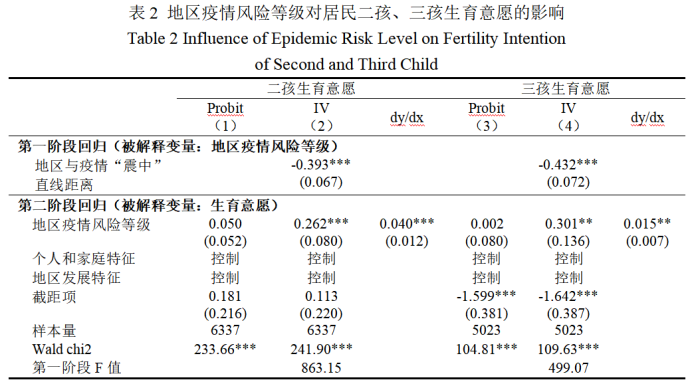

我们首先考察地区疫情风险等级对居民二孩、三孩生育意愿的影响,为了减轻无法观测或遗漏因素对回归结果稳健性造成的影响,本文所有回归均在县级层面进行了聚类。针对模型存在的内生性问题,本研究选择地理距离作为工具变量进行两阶段估计。就二孩生育意愿而言,第一阶段估计结果显示,F值为863.15(p=0.00),远高于F值等于10的经验值,说明模型不存在弱工具变量问题。同时,地区与疫情-震中-直线距离对地区疫情风险等级有显著负向影响,并且模型(2)的回归结果在1%的水平上通过了Wald内生性检验,说明选取各地区与疫情-震中-直线距离作为二孩生育意愿研究的工具变量是合适的。同样的,模型(4)的回归结果也说明该变量作为三孩生育意愿研究的工具变量是合适的。

上述讨论说明Probit模型确实存在内生性问题,Ivprobit模型是更为合理的选择。因此,本文通过模型(2)和模型(4)考察新冠肺炎疫情对居民生育意愿的影响。结果显示,新冠肺炎疫情对居民二孩、三孩生育意愿都有显著的正向影响。具体来说,地区疫情风险等级每上升1个单位,一孩家庭的二孩生育意愿在1%的置信水平上显著提高4.0个百分点,由于总样本的平均二孩生育意愿为10.1%,这意味着一孩家庭的二孩生育意愿较平均水平上升了39.6%;地区疫情风险等级每上升1个单位,二孩家庭的三孩生育意愿在5%的置信水平上显著提高1.5个百分点,由于总样本的平均三孩生育意愿为2.7%,这意味着二孩家庭的三孩生育意愿较平均水平上升了55.6%。该结论佐证了以往文献的观点,即灾难发生后,生育意愿会经历复苏阶段。此外,对比Probit模型的回归结果(见模型(1)和模型(3))能够发现,忽略内生性问题对研究结论造成了严重干扰。

新冠肺炎疫情能够促进居民生育意愿的可能原因在于:一方面,中、高风险地区居民面临更高的感染和死亡威胁,人们会通过家庭内部的帮助和支持来缓解疫情带来的负面情绪,这将增进夫妻关系,进而提高生育意愿,民政部统计数据显示,湖北省2020年前三季度离婚对数较2019年下降28.8%,2021年前三季度又较2020年下降36.4%,这也从侧面佐证了这一解释。另一方面,严格封控期间,我国政府将人民健康置于经济利益之上,在湖北省尤其是省内中、高风险地区开展了一系列救治和防控工作,快速遏制了新冠肺炎疫情的蔓延势头,提升了整个社会的凝聚力和信任水平,从而有助于提高居民的生育意愿。

此外,就二孩生育意愿可能存在的测量误差问题,本研究构建了两个新模型进行考察:一是将2020年12月以后生育二孩的样本视为一孩家庭中有二孩生育意愿的样本,合并至一孩家庭总样本中进行回归;二是仅对妻子年龄在29岁及以下的育龄家庭样本进行回归。这两个新模型的回归结果与模型(2)基本一致。

注:①括号内数据为聚类到县级层面的聚类稳健标准误,后文同。②***、**、*分别代表在1%、5%、10%的置信水平上显著,后文同。

4.3 稳健性检验

为考察基准回归模型的可靠性,本研究从4个方面对估计结果进行稳健性检验:

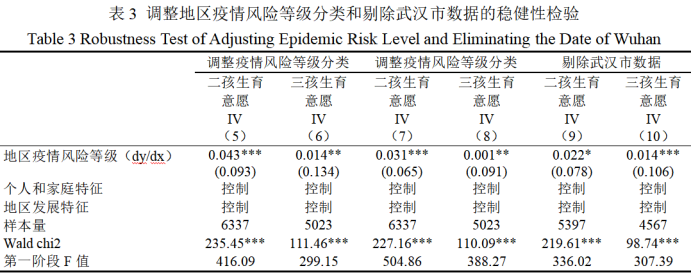

第一,调整疫情风险等级的分级标准。考虑到按照15%和50%的断点对各地区疫情风险等级进行分类,得到的结果可能存在一定的偶然性,我们在表3的模型(5)和模型(6)中按照30%和60%的断点区分高、中、低风险地区进行回归,在模型(7)和模型(8)中按照五等分的方法将地区疫情风险等级分为5级进行回归,结果均保持稳健。

第二,剔除武汉市数据。在严格封控期间,新冠肺炎疫情对武汉市的冲击明显强于湖北省其他地区。因此,武汉市的相关数据可能对回归结果造成较大影响。基于以上考虑,我们在表3的模型(9)和模型(10)中剔除了武汉市各区数据,并将湖北省其他区县再次按照地区疫情风险水平排序的15%和50%的断点进行分组,考察新冠肺炎疫情对武汉市以外区县居民二孩、三孩生育意愿的影响,结果保持稳健。

第三,考察生育文化的影响。考虑到生育意愿会受到地区生育文化的影响,而地区生育文化又在宏观层面反映为地区生育水平、出生性别比等指标,我们借鉴石智雷、杨云彦(2014)的方法,在表4的模型(11)和模型(12)中将湖北省各地区分为高、中、低生育水平地区,并分别赋值为2、1、0,以此作为地区生育文化的代理变量进行回归,结果保持稳健。

第四,改变核心解释变量。由于使用疫情风险水平分组数据作为新冠肺炎疫情的度量标准存在一定的主观性,我们在表4的模型(13)和模型(14)中直接使用地区疫情风险水平作为核心解释变量进行回归,在模型(15)和模型(16)中使用地区每千人确诊数作为核心解释变量进行回归,结果仍然稳健。

资料来源:根据第三期湖北省百县生育调查、《湖北省2010年人口普查资料》《中国县域统计年鉴2020》和《湖北统计年鉴2020》中相关数据计算得到。

根据模型(5)~(16)的估计结果可知,新冠肺炎疫情对居民二孩、三孩生育意愿的显著促进作用是稳健的,这也进一步证实了基准回归模型的估计结果。

5 新冠肺炎疫情对不同人群生育意愿的影响

上述使用工具变量的回归结果表明,新冠肺炎疫情与生育意愿之间确实存在显著正向因果关系,地区疫情风险等级的上升对居民二孩、三孩生育意愿都有促进作用。那么,新冠肺炎疫情对不同人群生育意愿的影响是否存在差异呢?国外研究发现,新冠肺炎疫情对不同人群造成了不成比例的影响,弱势群体和女性面临着更为严重的失业、贫困和健康损害风险(Ali等,2020)。此外,户籍在我国是决定居民福利待遇的重要条件之一,新冠肺炎疫情对不同户籍人群生育意愿的影响也可能存在差异。因此,本研究基于自评家庭社会经济地位、受教育水平、户口性质以及性别的差异,进一步考察新冠肺炎疫情对不同群体生育意愿的影响,以期为未来生育政策的调整完善提供经验支持。

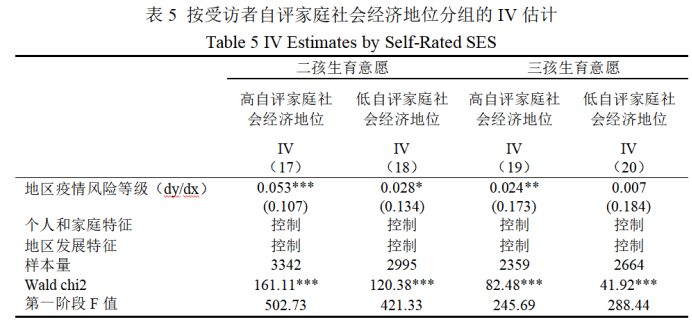

5.1 新冠肺炎疫情对不同社会经济地位群体生育意愿的影响

表5按照受访者自评家庭社会经济地位进行分组回归。结果显示,地区疫情风险等级的上升对高、低自评家庭社会经济地位受访者的二孩生育意愿均有显著促进作用,但高自评家庭社会经济地位受访者受到的影响更大。对于三孩生育意愿,地区疫情风险等级的上升仅对高自评家庭社会经济地位受访者有显著促进作用。可能的原因在于,高自评家庭社会经济地位受访者的生育意愿受家庭经济条件约束的可能性较小,在经历疫情冲击后,夫妻依恋关系和社会凝聚力的提升促进了该群体的生育意愿;低自评家庭社会经济地位受访者的经济条件较差,因而新冠肺炎疫情对该群体生育意愿的影响相对较弱。本调查询问了居民不想生育的原因,调查结果显示,50%的一孩家庭由于经济压力大放弃生育二孩,65%的二孩家庭由于经济压力大放弃生育三孩。这一调查结果佐证了上述观点。

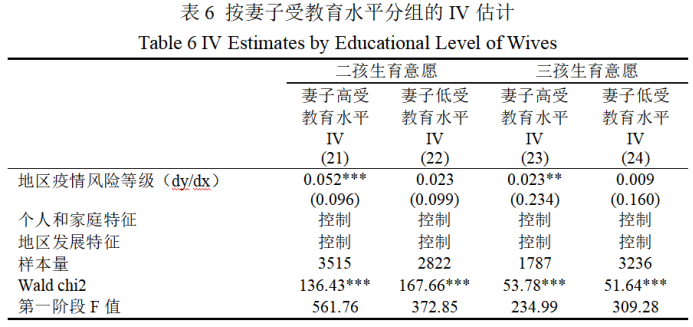

5.2 新冠肺炎疫情对不同受教育水平群体生育意愿的影响

表6按照妻子受教育水平进行分组回归。结果显示,地区疫情风险等级的上升仅对妻子是高受教育水平的受访者的二孩、三孩生育意愿产生显著促进作用。此外,我们还按照丈夫受教育水平进行分组回归,这种促进作用同样主要体现在高受教育水平群体中。

以往研究表明,受教育水平提高会通过提升女性劳动参与率和性别平等意识来抑制生育意愿,但本研究发现,新冠肺炎疫情对生育意愿的促进作用反而表现在高受教育水平群体中。可能的原因是,高受教育水平群体往往在正规部门就业,新冠肺炎疫情对该群体就业和收入的影响较小。与此同时,疫情防控要求的居家隔离和居家办公大大缓解了该群体的工作-家庭冲突,从而提升了该群体的生育意愿。与之相反,低受教育水平群体大多处于不稳定就业状态,疫情对劳动力市场的冲击加大了该群体收入下降和失业的可能性,因而地区疫情风险等级的上升对该群体生育意愿的促进作用不明显。

5.3 新冠肺炎疫情对不同户口性质群体生育意愿的影响

表7按照家庭户口性质进行分组回归。结果显示,对于二孩生育意愿,地区疫情风险等级的上升对非农户口和农业户口家庭均有显著促进作用,但对非农户口家庭的影响更大。对于三孩生育意愿,仅有非农户口家庭受到疫情的显著正向影响。以往研究认为,农业户口家庭再生育意愿普遍高于非农户口家庭,但本研究发现,新冠肺炎疫情的冲击将推动不同户口性质家庭的生育意愿向趋同的方向发展。

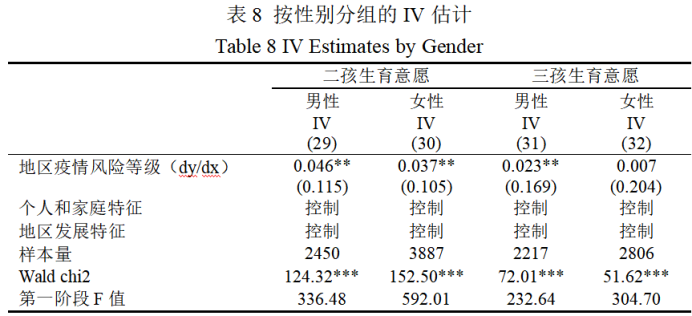

5.4 新冠肺炎疫情对男性和女性生育意愿的影响

表8按照受访者性别进行分组回归。结果显示,地区疫情风险等级的上升对男性和女性的二孩生育意愿均有显著促进作用,但男性二孩生育意愿的提升幅度大于女性。对于三孩生育意愿,仅有男性受到新冠肺炎疫情的显著正向影响。家庭经济学中的理性选择理论为该结果提供了合理解释。该理论指出,夫妻双方都是理性参与者,会通过最有效的方式分配资源以实现性别专业化。在新冠肺炎疫情对社会经济发展和劳动力市场造成严重冲击的背景下,工资率更高的男性会承担更多的养家糊口责任,女性则需要承担更多的家务劳动和更大的照料现有子女压力,最终导致新冠肺炎疫情对生育意愿的促进作用主要表现在男性群体之中。

6 结论与讨论

本文的研究策略是在我国人口发展形势转变、三孩政策实施以及受新冠肺炎疫情冲击的复杂生育格局下,基于湖北省各地区疫情风险等级的差异,考察新冠肺炎疫情对居民生育意愿的影响,以及这种影响在一孩和二孩家庭之间、不同人群之间的差异。

本文首先回答的一个基本问题是:新冠肺炎疫情与居民生育意愿之间是否存在因果关系?在处理了模型内生性问题的基础上,本文通过修正生育意愿指标、调整疫情风险等级的分级标准、剔除武汉市数据、考虑地区生育文化、采用替代变量等方法进行了充分的实证分析,结果一致证明,新冠肺炎疫情可以显著提升居民生育意愿。但是从二孩政策实施以来,居民生育意愿整体呈现下降趋势。也就是说,在我国生育水平持续下降的背景下,若缺乏足够且有效的生育支持政策,新冠肺炎疫情的促进作用可能仅表现为减缓生育水平下降的速度,而无法提升整体生育水平。但在疫情完全结束后,很可能会出现生育率的小幅反弹。

在实际生育水平明显低于政策生育率的背景下,三孩政策的实施使居民生育意愿的影响因素更加复杂。本研究发现,相对于二孩生育意愿,新冠肺炎疫情对居民三孩生育意愿的促进作用更为明显。地区疫情风险等级每上升1个单位,一孩家庭的二孩生育意愿较平均水平上升39.6%,二孩家庭的三孩生育意愿较平均水平上升55.6%。另外,新冠肺炎疫情对男性和女性二孩、三孩生育意愿的影响存在明显差异。地区疫情风险等级的上升对男性和女性的二孩生育意愿均有显著促进作用,但仅对男性的三孩生育意愿产生显著正向影响。这意味着在三孩时代,新冠肺炎疫情会进一步拉大男性和女性三孩生育意愿的差距。

进一步的研究表明,新冠肺炎疫情对不同社会经济地位群体生育意愿的影响存在显著差异。地区疫情风险等级的上升对不同自评家庭社会经济地位群体和不同户口性质家庭的二孩生育意愿都有显著的促进作用。但是,新冠肺炎疫情仅提升了高受教育水平群体的二孩生育意愿,对低受教育水平群体没有显著影响。对于三孩生育意愿,新冠肺炎疫情仅对高自评家庭社会经济地位群体、高受教育水平群体以及非农户口家庭产生显著正向影响,而对低自评家庭社会经济地位群体、低受教育水平群体以及农业户口家庭没有显著影响。一直以来,我国社会经济地位较低的群体和农业户口家庭都有着更高的生育意愿,然而,新冠肺炎疫情却对社会经济地位较高的群体以及非农户口家庭的生育意愿产生了更强的推动作用,这意味着我国的生育格局可能会在后疫情时期进入一个新的阶段,即不同社会经济地位群体的生育意愿将朝着趋同的方向发展,甚至有可能发生逆转,即社会经济地位较高的群体生育水平可能会更高。

参考文献/References:

陈卫.中国的两孩政策与生育率.北京大学学报(哲学社会科学版),2019;5:57-68

陈梅,张梦皙,石智雷.国外生育支持理论与实践研究进展.人口学刊,2021;6:54-67

石智雷,吕婕.全面二孩政策与流动人口生育水平变动.人口研究,2021;2:13-29

石智雷,邵玺,王璋,郑州丽.三孩政策下城乡居民生育意愿.人口学刊,2022;3:1-18

石智雷,杨云彦.符合-单独二孩-政策家庭的生育意愿与生育行为.人口研究,2014;5:27-40

吴锋,刘桂君,郭纳良,李志慧,邓祥征.COVID-19疫情对中国区域经济及产业的影响.地理学报,2021;4:1034-1048

张可云,张颖,王洋志,冯晟.空间经济学视角下新冠肺炎疫情的时空扩散规律研究.经济纵横,2020;11:84-95

张翠玲,刘鸿雁,王英安,王晓峰.中国一孩到二孩生育间隔分析.人口与发展,2016,6:73-82+92

Aassve A., Billari F., and Pessin L. 2016. Trust and Fertility Dynamics. Social Forces 2:1-30.

Aassve A., Cavalli N., Mencarini L., Plach S., and Bacci M. 2020. The COVID-19 Pandemic and Human Fertility. Science 6502:370-371.

Ali S., Asaria M., and Stranges S. 2020. COVID-19 and Inequality: Are We All in This Together? Canadian Journal of Public Health 3:415-416.

Beach B., Clay K., and Saavedra M. 2022. The 1918 Influenza Pandemic and Its Lessons for COVID-19. Journal of Economic Literature 1:41-84.

Groshen E. 2020. COVID-19’s Impact on the U.S. Labor Market as of September 2020. Business Economics 4:213-228.

Kreyenfeld M. 2010. Uncertainties in Female Employment Careers and the Postponement of Parenthood in Germany. European Sociological Review 3:351-366.

Luppi F., Arpino B., and Rosina A. 2020. The Impact of COVID-19 on Fertility Plans in Italy, Germany, France, Spain, and the United Kingdom. Demographic Research 43: 1399-1412.

Micelli E., Cito G., Cocci A., Polloni G., Ivan G., Minervini A., Carini M., Natali A., and Coccia M. 2020. Desire for Parenthood at the Time of COVID-19 Pandemic: An Insight into the Italian Situation. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 3:183-190.

Nakonezny P., Reddick R., and Rodgers J. 2004. Did Divorces Decline after the Oklahoma City Bombing? Journal of Marriage and Family 1:90-100.

Neville F., Templeton A., Smith J., and Louis W. 2021. Social Norms, Social Identities and the COVID-19 Pandemic: Theory and Recommendations. Social and Personality Psychology Compass 5: e12596.

Ullah M., Moin A., Araf Y., Bhuiyan A., Griffiths M., and Gozal D. 2020. Potential Effects of the COVID-19 Pandemic on Future Birth Rate. Frontiers in Public Health 8:893-899.

Voicu M. and Bădoi D. 2021. Fertility and the COVID-19 Crisis: Do Gender Roles Really Matter? European Societies 23:199-214.

(责任编辑:陈佳鞠 收稿时间:2022-03)