【摘要】超重或肥胖已经成为影响居民健康的重要公共卫生问题,从社会科学领域探索超重的形成机制将有利于实现对肥胖等慢性病的综合防控。基于男性统治理论来解释超重性别差异的内在机制,利用1989至2015年10期的中国健康与营养调查数据,结合年龄—时期—队列模型对社会转型过程中男女超重率状况进行纵向研究,重点考察社会转型背景下性别结构与教育获得对超重率的影响及其内在机理可以发现,改革开放四十多年来,受不平等的性别结构影响,在超重率持续上升的过程中出现了由女高男低到女低男高的超重率形势逆转,并且这一逆转趋势在时期与队列效应上均非常显著。转型过程中快速提升的受教育水平对男女的超重风险作用方向相反,对超重率的性别差异具有强化效应。此外,男性也是当前性别结构的受害者,临近出生队列中较低社会地位的男性群体将面临快速升高的超重风险。

【关键词】超重;性别差异;社会变迁;教育获得;男性统治

【文献来源】石智雷,郑州丽.社会转型中教育获得与超重的性别差异[J].山东女子学院学报,2024,(04):1-21+171.

一、问题的提出

超重或肥胖已经成为全世界共同面对的重大公共卫生问题。全球有1/3的儿童和成年人超重,每年至少有280万人死于超重或肥胖。改革开放四十多年来,随着经济的快速增长和人们生活方式的变化,我国城乡居民超重和肥胖率也呈现快速上升的趋势。根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》最新数据,目前中国的成年人中已经有超过一半超重或肥胖,我国已将实施肥胖等慢性病综合防控战略纳入《“健康中国2030”规划纲要》。与此同时,社会上掀起了一场女性减肥的热潮,线上和线下的媒体充斥着减肥广告和苗条美丽的明星模特形象,更有女大学生减肥导致厌食症、女模特减肥猝死的新闻报道。已有研究显示,中国女性超重率明显低于男性,2004—2018年男性超重率上升速度是女性的1.8倍。《2020上海职场白领健康指数报告》数据显示,2020年男性白领超重率为60.49%,女性为23.55%。颜值即正义的时代,大家都想追求美丽,并且超重还会带来诸多健康风险,那么为什么男性有如此高的超重率呢?另外,中国和欧美国家一样,目前都是社会经济地位较高的群体超重率更低。从超重率上看,是不是女性的社会经济地位已经超过了男性呢?但是根据2020年的《全球性别差距报告》,我国的性别差距进一步拉大,全球排名从2010年的第61位下降到2020年的第106位,在健康领域更是低至第153位。

超重的性别差异无法从医学角度完全解释清楚。来自临床的证据表明,男性的脂肪分解率是女性的1.5~3倍。那么在生理基础上,女性应该面临更大的超重风险,这显然与当前中国存在的男高女低超重格局相悖。而从社会科学角度对其进行的解释,目前主要有两种不同的观点。一种观点认为,个人意愿与行为差异导致了超重的性别差异。女性往往将更瘦、更轻的身材作为目标,而男性则更多地追求强健和肌肉发达。偏好差异会促使个体朝不同方向改变自己的体重或体型,从而呈现出超重率的性别差异。这种偏好转化过程受个体压力驱动,女性面临的体重歧视是男性的数倍,因此超重污名化压力更易加重女性对苗条身材的追求。此外,教育可以增强个体对身体和生活习惯的控制感,不同受教育程度的男女维持理想体型的能力存在差异,这也会引致超重格局的分化。另一种观点认为,超重与社会经济地位之间具有密切关系,这种关系受到性别、观察时期和国家经济发展水平的影响。以教育作为社会经济地位的代理变量的研究发现,在发达国家教育获得往往会降低个体的超重或肥胖风险,其负向关系在女性中更稳健且差距更加显著。而在低发展水平的国家中,这两者之间的关联大多是正向的:无论男性还是女性,受教育程度越高的人更有可能超重或肥胖。然而,如果社会经济地位与超重的关系存在稳定的正向或者负向影响,为什么来自中国的研究证据显示,女性受教育程度越高,超重或肥胖的概率越低,而男性群体则恰恰相反?问题在于,已有的对超重性别差异和影响因素的分析,主要关注个体层面横截面特征,获取的也是某个时点的信息,我们难以了解在整个生命历程中随着时间推移的动态性变化及其与性别关系的变迁。

对于超重的性别差异研究需要引入时间维度。首先,快速的社会变迁是影响男女体重的重要因素。中国的特殊性在于,自改革开放以来,我国经历了从传统社会向现代社会、从计划经济向市场经济转变的快速发展过程,社会结构的解构与重组增加了超重问题研究的复杂性。其中不仅有快速的经济增长和物质的极大丰富,也无法忽视传统的男尊女卑思想对当前性别结构的潜在影响,还要考虑社会进步带来的平等力量对性别格局的重构,尤其是转型期中国教育事业的快速发展。其次,超重还源于生物性的因素,男女体重变化和年龄有直接的关系。不同的出生队列所经历的不同历史事件,也会影响其童年和成年期的体重。本研究基于社会建构的理论逻辑,将超重作为一种身体状态,用男性统治理论来理解超重性别差异的内在机制,然后利用1989年至2015年10期的中国健康与营养调查数据,结合年龄—时期—队列模型对社会转型过程中男女超重率状况进行纵向研究,重点考察社会转型背景下性别结构与教育获得对个体超重风险的影响及其变化趋势。

二、理论与研究假设

布迪厄(PierreBourdieu)是最早对身体的性别差异进行深入研究的社会学家,他认为身体(包括外貌、形体和行为亲和力)是场域和惯习共同作用的结果,是等级趣味最不容置疑的客观化,不同阶层的品位、性情倾向、生活方式加诸身体,首先表现在其表面上最自然的东西,即身材(身量、身高、体重等)。可见,性别关系以及教育分层作为一种社会结构,其阶层差异与不平等可以通过身体反映出来。

(一)男性统治与女性身体自主权

“为什么几乎每个社会都根据性别来区分人们,为什么几乎每个已知的社会都是男性主导的?”布迪厄敏锐地察觉到了社会领域内存在的这种潜藏于男性和女性无意识之中的统治关系。他认为男性将其统治关系建立在两性自然的生理差异之上,从而实现性别等级的合法化,以掩盖男女双方的社会差异与不平等。具体而言,在性别场域中,男性利用身体的生理优势在斗争中占据统治地位,从而制定了该场域内的逻辑与规则,并通过象征暴力,将场域里的价值观和权力分配的规则通过一种合法的、不易察觉的方式强加给每一个参与者。在象征暴力的作用下,诸如性行为、家务劳动和育儿责任(性别分工)这些非言语的实践活动以合法形态不断生产与巩固这种支配关系。这一秩序既可以作为外在的社会结构影响个体的社会实践,同时也可以与社会历史经验累积一起内化为个体的心智结构,即“惯习”。惯习以及场域一经形成便会以较为稳定的状态延续下去,但这并不意味着它是固定不变的,其规则会随社会结构变动而变动。

身体是惯习和场域共同作用的结果。一方面,男性秩序不断向女性发布着沉默的和看不到的指令,企图将男性中心观念当成显而易见、自然而然的逻辑或规则,灌输进身体秩序之中。女性丧失身体自主权,其身材、容貌或行为举止等,不再是一种由女性自我评价确定的主观表象,而是一种男性做出的描述性和规范性标准确定的客观表象。另一方面,男性也是男性统治的受害者。他们也成为这种统治表象中异化的物,他们被迫承担强势、勇敢的角色,以长久的压力和紧张换取男性特权并维持统治地位,是统治表象的囚徒和暗中的受害者。其统治、剥削或者压迫的意志依赖于一种“权力恐惧”,害怕自己被逐出所谓强者的“男人”世界,而被归入弱者、瘦子或者弱女子等典型的女性范畴。在这种统治关系下,男女两性的身体不再由自身控制,他们或主动或被动地发展为符合统治者的价值观而且为被统治者所认同的身体状态。

身体自主虽然早已成为女权运动、性与生殖健康及权利运动领域的核心概念,但一直没有形成明确的定义与衡量指标。联合国《2030年可持续发展议程》中提出两个指标来衡量这一领域的进展:女性在性关系、避孕药具和生殖健康保障方面作出知情选择的比例以及保证15岁以上年龄的妇女和男性充分平等地获得性与生殖健康保健、信息和教育的相关法律条例。然而这仅仅反映了显性的身体自主权,而对诸如历史上中国的裹脚、欧洲的束腰、日本的黑齿等表面上由女性自己对自己身体外貌或言行举止实施的隐性暴行还缺乏应有的关注。尤其是随着经济发展、社会进步以及女权运动的开展,无论显性还是隐性的束缚逐渐消失或者表现得更加隐蔽,单纯使用上述指标无法得知真实的情况。实际上,那些规范与控制身体的隐性暴力仍然存在。体重作为一种身体状态,其性别差异在一定程度上可以衡量女性拥有身体自主权的程度以及社会性别结构平等状况。

(二)中国转型期的男性统治与超重的性别差异

男性统治在中国具有深远的历史背景与特殊的变革过程。一方面,传承千年的男权思想早已在王朝更迭过程中内化为个体的认知模式和行为方式。男尊女卑是儒学礼制的核心,无论是董仲舒的三纲之说、班昭的《女诫》还是程朱理学都在不断巩固男女之间的权力支配关系。另一方面,中国的妇女解放并非女权运动的结果,而是新民主主义革命和社会主义革命胜利的产物。它借助了社会主义国家的行政力量,是一场由男性主导、自上而下的社会变革。在这一过程中,社会和行政力量的扶持不仅增强了妇女对党和国家的依赖性,同时弱化了女性自身的解放需求,并强化了她们在党和国家事业发展中的功能性作用。随着社会的转型,这种性别关系发展成了新的研究焦点。改革开放引起的社会结构剧烈、持续的分化以及市场化带来的利益主体多元化与阶层流动,增强了性别关系研究的复杂性。

改革开放四十余年间,传统与现代思潮的碰撞形塑与重构了当前的性别秩序,女性发展取得了显著成就。然而诸多研究表明,正是在这个计划经济向社会主义市场经济转型的重要时期,“男外女内”“男主女从”等性别分工观念呈现回潮迹象。一方面,由于在就业市场上面临各种各样显性和隐性歧视,女性自身发展慢于男性。另一方面,女性面临工作—家庭冲突的激化。在社会转型期,公私领域分离加剧,原本由单位承担的一部分社会再生产的职能与服务(照料、家务等无酬劳动)逐渐转移到家庭之中,进而转移到女性身上。在这一背景下,不难理解性别分工观念呈现向传统回归的趋势。与此同时,许琪研究发现这一现象并不局限于某一群体,而是普遍地适用于所有人群。尤其是对青年群体的研究发现,当前男权文化正通过婚姻家庭模式和家庭—工作互压的形式加强青年对传统性别角色分工和家庭观念的认同感。那么,中国社会转型期的性别观念回潮反映在身体中,使得身材的性别差异呈现何种动态变化?

在计划经济时期和社会转型初期,女性的功能性作用体现为对经济发展和社会主义建设的贡献,女性苗条的身材不会得到社会的推崇。并且当时的劳动往往体力强度大,为了响应妇女能顶半边天的号召,女性不得不增强体质以适应劳动需要。另外,在不人为施加控制的背景下,超重的性别差异往往由生理基础主导。而临床研究表明,女性的体脂占比通常高于男性,她们的基础脂肪氧化率较低,从而导致女性更易增加脂肪储存量。因此,在这一时期女性的超重率可能不比男性低。而在经济快速发展、物质极大丰富、消费文化盛行的市场化社会,身材和外貌受到前所未有的重视,尤其是对女性而言,其成为能够在市场上获得效益和机会的有效资源。Calogero等将其概括为美即货币假说,而Wang等人进一步指出,越是认可该假说的女性,她们越会表现出更强的自身客体化意愿和对当前性别结构的认同,这种认同表现为女性更注重外表而非职业发展。在本研究中即表现为女性有意识地去维持较低的体重,呈现出男性喜欢的、理想化的身材来增强自身的吸引力和诱惑力,并为其所依赖的男性或与其有关的男性带来名誉。

同时男性也成为这种统治表象中的受害者。对于被迫承担了更加强势角色的男性而言,他们更看重收入能力、社会地位和个人权势,在社会转型过程中承担了更重的向上流动压力。为了获得更高的经济收入维持家庭或社会上的优势地位,他们倾向于将身体当作拓展社会关系、获取经济利益的媒介,在这一过程中更易忽略自身的体型变化,甚至不得不以牺牲健康为代价。

这种由于性别关系导致的超重率差异还贯穿于个体的整个成人生命周期内。随着年龄增长,身体具有的象征资本会随着承载者的衰老和死亡而消失,性别结构对身材的影响减弱。对于女性来说,年轻时保持好的身材,具有较高的投资回报,而进入中老年时期,超重带来的负面象征意义逐渐消失,尤其是受生育及更年期等生理因素的影响,身材约束开始放松。对于男性而言,随着年龄增长,社会经济地位趋于稳定,工作压力相对减小,体重增长也会放缓。据此,我们提出超重率的性别逆转假说:

假设1A:在社会转型过程中,女性的超重率会呈现先高于后低于男性的变化趋势。假设1B:随着年龄增长,女性的超重率会呈现先低于后高于男性的变化趋势。

(三)教育对超重的性别差异具有强化效应

社会分层研究中,教育一直被认为是影响社会经济地位的重要因素,是阶层再生产和流动的一个重要中介机制。改革开放后,随着市场经济改革的深入以及知识经济的快速发展,我国教育事业进入了全面发展时期。第七次全国人口普查数据显示,我国15岁及以上人口的平均受教育年限已经由1982年的5.3年提高至9.91年。与此同时,教育收益率呈现先快后慢的稳定增长趋势,特别是1990—1999年这十年间,收益率上升了近3倍。在社会转型的过程中,高受教育群体往往具有更强的阶层流动动机与更好的阶层跃迁资源。但是教育本身并不是中性的,受整体不平等的性别结构影响,教育也会成为社会阶层再生产的工具,体现在身体上就是进一步强化女性身体意识和超重率的性别分化。

在当前的性别观念下,对于男性而言,维持阶层优势依赖更高的经济收入或政治地位,社会对于男性的价值衡量标准在于个人能力或者生产力。高受教育程度的男性更易从事行政管理岗位或专业技术岗位这一类久坐、工作时间长且压力更大的职业。此外,在发达国家高受教育群体中,健康的生活方式以及适当的休闲运动已经内化为优势阶层的惯习。以身材作为阶层优势的象征,这本身就是社会阶层固化的表现。而在社会转型期的中国,个体发展存在多种可能,社会阶层流动频繁,群体间的竞争越来越激烈。受教育程度较高的男性有更大的上升空间,同时也需要作出更多的努力和牺牲,这也会带来更大的超重风险。对处于性别劣势的女性而言,劳动力市场及婚姻市场会对女性进行身材筛选,使肥胖的女性更难获得高社会经济地位。和低受教育程度女性相比,高受教育程度女性身材的投资回报更高,她们维持苗条身材的意愿也会更加强烈,同时她们拥有更强的意志力、资源与闲暇去控制身材。可见,教育在男女群体实现阶层晋升时发挥了不同的作用,从而强化了高受教育群体身材的性别差异。

基于以上分析,我们认为在中国社会结构剧烈变动的转型期,男强女弱的社会关系依然存在,教育会进一步强化这种不平等关系。表现在身材性别差异上,就是教育获得会加速超重率的性别逆转,并且进一步扩大超重率的性别差异。具体而言,高受教育程度男性由于更多从事低强度但高压力工作而具有更高的超重风险,高受教育程度女性则利用教育优势并将其转化为社会偏好的身材而维持较低的超重率。低受教育群体由于缺少这一文化资本,在同一时期的两性之间的超重率差异更小,且逆转时间点出现得更晚。据此,我们提出教育对超重性别差异的强化效应假说:

假设2A:在社会转型期,相较于低受教育群体,超重率的性别差异在高受教育群体中更为显著。

假设2B:在社会转型期,无论高受教育群体还是低受教育群体,超重率都会出现性别逆转,而这种逆转在高受教育群体中出现得更早。

三、研究设计与数据

(一)年龄—时期—队列模型

年龄—时期—队列模型(Age-period-cohortModel,APC)的开创性研究始于20世纪30年代的

流行病学和医学,后来这一方法逐渐被应用于社会学和人口学。APC分析的核心思想是,任何特定结果的变化可以归因于三种不同类型的因果过程:年龄效应、时期效应和队列效应。主流研究按照内容可以分为以下两方面:一方面,人口学家和流行病学家利用该模型研究疾病发病率、死亡率以及健康行为,例如癌症、肥胖、饮酒等,以了解未来的疾病负担以及与各种健康状况相关的风险因素;另一方面,社会学家更关注社会变迁的一系列结果,例如语言能力、社会信任、政党认同、幸福感及教育匹配等,通过确定年龄、时期和队列效应的不同贡献,了解社会发生变化的方式。APC模型的优势在于它可以将观察到的趋势分解为三种不同效应的独立贡献,但是这一模型的缺陷也十分显著,由于年龄、时期和出生队列对数线性趋势是共线的,因此模型中无法同时识别。针对这一问题,已有的解决策略主要分为以下两种:没有先验信息的点识别方法,包括显性约束(删除三者中任意一个变量、等式约束)和机制约束(内生因子法IE、分层交叉随机效应HAPC),以及存在先验信息的点识别,包括代理变量和基于机理的预测方法。

本研究使用的是2006年Yang和Land提出的分层年龄—时期—队列模型(HierarchicalAge-period-cohort,HAPC),来对中国过去二十五年的超重率变化情况进行分析。具体而言,年龄效应是指生理变化、经验累积或者社会角色变化带来的与年龄相关的变化,反映了个体内部衰老的生物和社会过程,并代表了整个生命过程中的发育变化,例如个体生理代谢速度随着年龄变化,从而使超重概率在生命历程各个阶段呈现不同的分布。时期效应是指特定时期的社会、文化、经济或物质环境的变化对所有年龄群体产生的相似影响,反映了个体生活受复杂历史事件和环境因素作用变化的过程,例如便宜可口的高热量食物供应以及方便快捷的低消耗生活方式会促进社会整体超重率攀升。队列效应的本质是社会变革,代表了形成性经验的影响,反映了早期生活条件以及暴露于相同历史和社会因素对同一年或者几年内共同经历出生、结婚等重要事件人群的影响,例如有学者研究发现,新近出生队列更可能适应久坐的生活方式和高热量饮食习惯以及相应的工作和休闲方式,由此具有更高超重率。由于这些效应均可以对超重的变迁趋势产生独立贡献,因此在分析解释其机制时,必须将三者进行区别。具体操作中,本研究采用交叉的分类随机效应模型(Cross-classifiedRandomEffectsModeling,CCREM)估计年龄和其他个体变量的固定效应以及时期和队列的随机效应,将年龄、时期和队列置于不同的分析层面上,从而解决三者存在的完全共线性关系这一难题。HAPC模型必须满足分层线性模型独立性假定,否则会产生有偏的估计结果,但目前解决APC模型共线性问题的方法都存在固有局限,为保证估计的科学性,本文通过两种方法对结果进行稳健性检验。第一种,修改基础的CCREM中年龄、时期和队列的设置方式。由于更长持续时间的队列往往被认为比单年研究更有意义,我们扩大了队列维度分组的时间间隔,并同时保留对年龄和时期维度的单年测量,即将基础模型中的队列从三岁一组改为五岁一组。第二种,不使用CCREM,而是参考吴晓刚和李晓光使用的虚拟变量分组模型以解决识别不足问题。第一种虚拟变量设置是将年龄作为连续变量(同时纳入年龄和年龄的平方项),队列为三岁一组的虚拟变量,时期为调查时间;第二种虚拟变量设置是将年龄与队列均设置为三岁一组。这两种方法得到的估计结果基本一致。本研究基础模型构建如下。

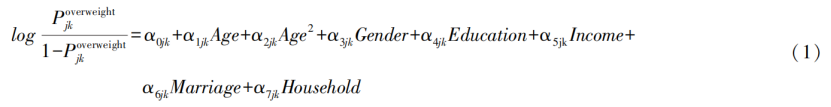

由于是否超重是一个二分类变量,我们使用HAPClogistic模型进行分析,第一层模型设置:

其中![]() 表示出生于队列j和处于时期k的受访者的超重概率,Age和Age2代表受访者的年龄及年龄平方,Gender是指受访者的性别,Education是指受访者的受教育程度,Income是指受访者的人均家庭收入,Marriage是指受访者的婚姻状况,Household是指受访者的户籍。

表示出生于队列j和处于时期k的受访者的超重概率,Age和Age2代表受访者的年龄及年龄平方,Gender是指受访者的性别,Education是指受访者的受教育程度,Income是指受访者的人均家庭收入,Marriage是指受访者的婚姻状况,Household是指受访者的户籍。

第二层表示时期与队列的随机效应,组间随机截距模型设置为:

其中β0为截距,β1k代表k时期的随机效应,β2j代表j队列的随机效应。模型使用SAS PROCGLIMMIX进行分析估计。

(二)数据处理

本研究所使用的数据来源于中国健康与营养调查(China Healthand Nutrition Survey,CHNS),它是由中国疾病预防控制中心营养与健康所和美国北卡罗来纳大学教堂山分校卡罗来纳入口中心合作进行的追踪调查项目。截至2015年,CHNS已经进行了10期调查,其采用多阶段分层整群随机抽样,覆盖中国东部、中部、西部的多个省份,具有较好的连续性与代表性。本文研究对象为中国城镇成年人口,因此分析时将样本限定为18~64周岁之间居住在城镇的成年人口。由于居住在农村地区的居民超重率与城市居民差异显著,会干扰后期的影响因素分析,因此样本中不包括农村居民。在剔除了异常值与关键变量缺失值后,一共得到38247个有效样本。

(三)变量设置

1.因变量。超重概率:国际上一般使用体重指数(BMI)来衡量个体的肥胖程度,体重指数计算公式是体重(千克)/身高(米)2。根据世界卫生组织(WHO)发布的最新标准,亚洲人的BMI超过22.9则为超重,但实际上该标准并不十分适合衡量中国人的体重状况。2002年国际生命科学学会中国办事处成立了中国肥胖问题工作组,其对中国居民的BMI进行分析后指出,一旦BMI达到甚至超过24时,居民患高血压、冠心病等疾病的概率就会显著增加。据此,工作组提出以BMI≥24作为中国成人超重标准,本研究采取该标准。本研究通过计算数据集中的HEIGHT与WEIGHT得到BMI值,设置overweight二分类变量,当BMI≥24时overwight值为1,反之为0。

2.自变量。在年龄效应方面,我们将年龄和年龄平方作为模型自变量,年龄限定在18~64周岁之间。在时期效应方面,我们按照调查的年份设置10个时期。在队列效应方面,考虑到中华人民共和国成立前后和改革开放前后的巨大社会变迁,我们将1950年以前出生的样本设置为一个队列,1980年以后出生的样本设置为一个队列,其余样本按照三年一组划分。

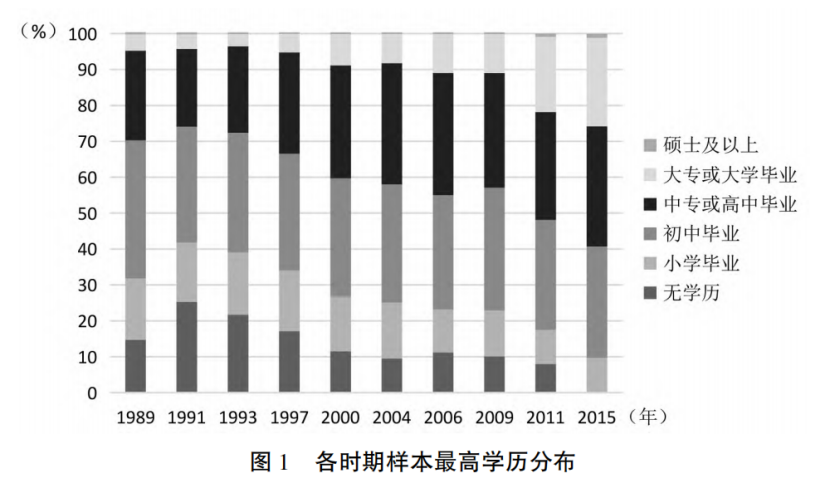

教育获得可以通过多种方式进行测量,包括受教育年限、学位等级、在校成绩等。本研究将受访者在调查时期所获得的最高学历和受教育年限作为教育获得的测量标准,并使用两种方式分类。一种是以是否完成九年制义务教育作为划分标准,将完成九年制义务教育的设置为高受教育群体,未完成九年制义务教育的设置为低受教育群体。这种分类方式参照了以往研究所使用的绝对学历标准,可以增强本研究与其他研究的可比性。此外,这种分类方式以所获学历作为区分标准,可以考察不同层级教育本身对超重的影响。另一种是按照受教育程度在人群中的百分比进行分组,根据受教育年限长短,将每个调查时期前50%的人群划分为高受教育群体,后50%划分为低受教育群体。这是考虑到在社会变迁中考察教育对超重的影响时,各层级学历分布会受到时期影响。如图1所示,在1989年的调查样本中,70.29%的人群未完成九年制义务教育,而到了2015年,这个比重下降了30个百分点,因此第一种分类方式的社会分层意义在每个调查时期不具有可比性。而按照百分比分类方式可以考察个体在社会分层中所处的位置,能够反映不同阶层个体超重率的差异。

在收入方面,我们选取了家庭人均收入作为自变量,考虑到调查年份跨度大、通货膨胀和物价上涨等诸多因素,我们以2015年的CPI为基础调整前9个时期的收入数据。在剔除了收入异常值后,将样本的收入划分为高中低三个类别,每个调查时期收入最高的25%为高收入群体,每个调查时期收入最低的25%为低收入群体,其余为中等收入群体。

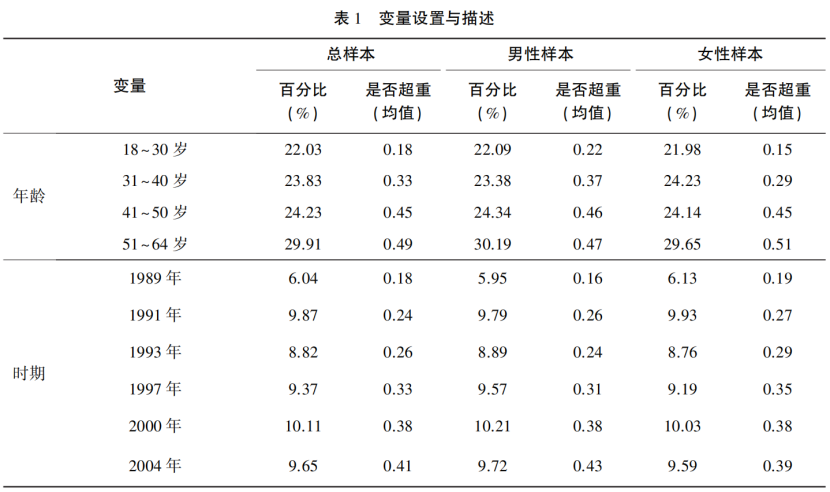

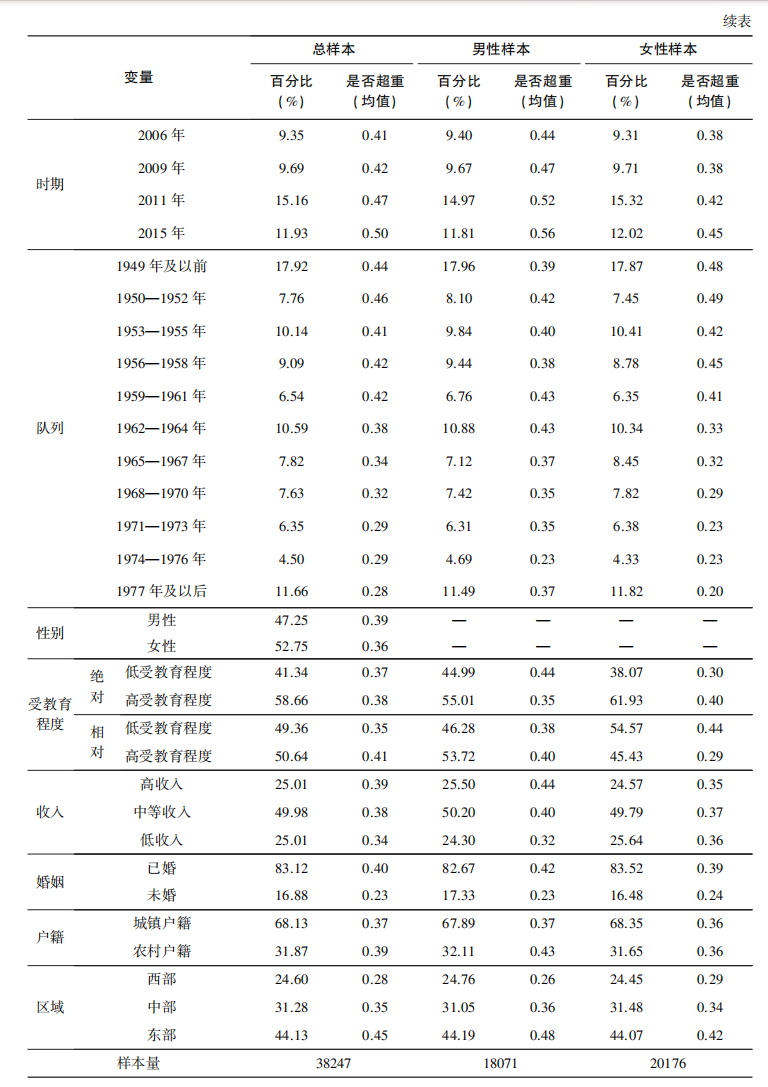

另外模型中还控制了受访者的户籍、婚姻状况及所处地区。户籍状况中,城镇户籍的受访者编码为1,农村户籍的受访者编码为0;婚姻状况中,已婚包括在婚、离婚、丧偶、分居等具有婚姻经历的受访者,设置为1,未婚的设置为0;所处地区按照地理位置进行划分,北京、辽宁、黑龙江、江苏、上海、浙江、山东划分为东部,河南、湖北、湖南划分为中部,广西、贵州、重庆、陕西、云南划分为西部。变量的描述见表1。

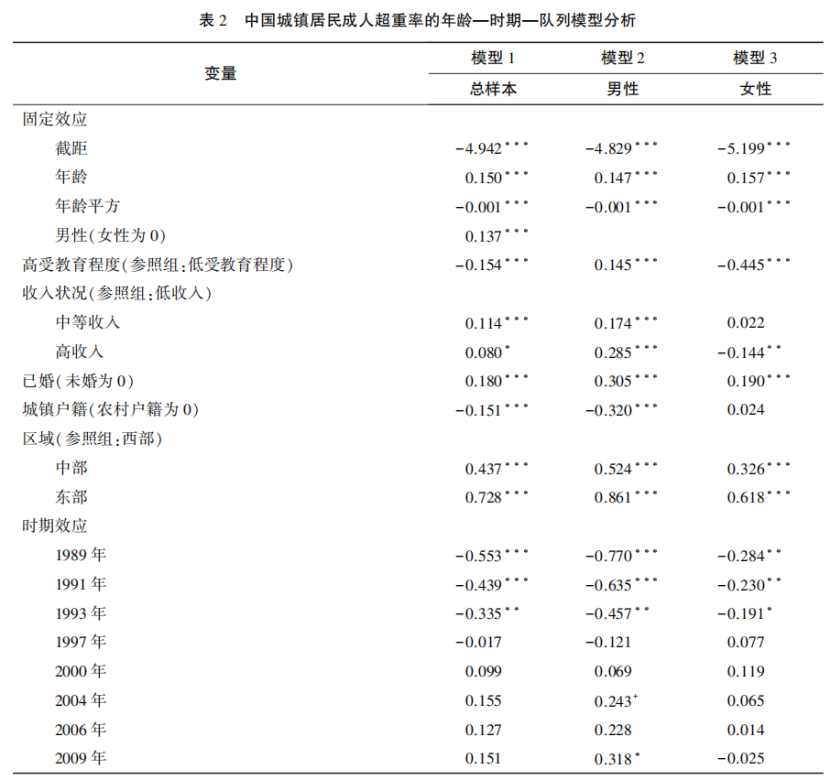

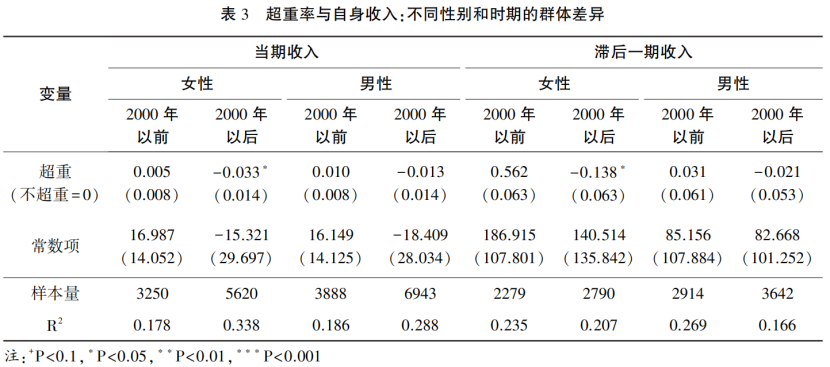

四、实证结果:超重的年龄、时期和队列分析

表2为HAPC模型的回归结果,其中第一层模型固定效应报告了性别、户籍、婚姻状况等变量的回归系数以及年龄效应,第二层模型报告了时期效应与队列效应。HAPC模型的回归系数解释方法与一般线性模型一致。从模型1来看,男性超重率显著高于女性,高受教育群体更不易超重,高收入、中等收入群体超重率会显著高于低收入群体,已婚群体的超重率高于未婚群体,农村户籍群体比城镇户籍群体更易超重,相较于西部,东中部的群体更易暴露于超重风险中。分性别来看,对比模型2和模型3,受教育程度对男性超重率具有显著的正向影响,而对女性超重率有显著的负向影响。这意味着相较于低受教育群体,高受教育程度的男性更容易暴露于超重风险中,但高受教育程度的女性则相反。这一部分我们分析了整体样本中,性别和教育获得以及其他变量对超重率的影响,接下来我们考察超重在不同群体中的变化趋势。

(一)超重变动的性别差异

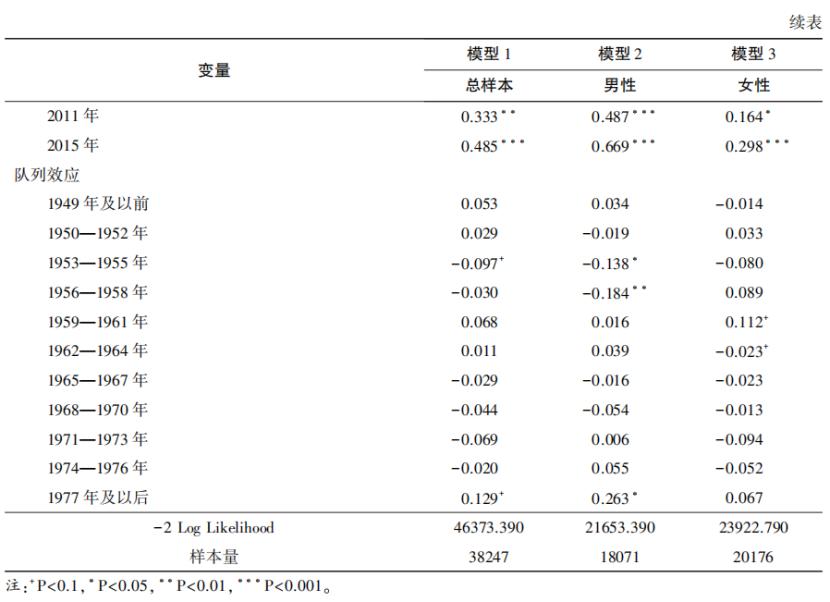

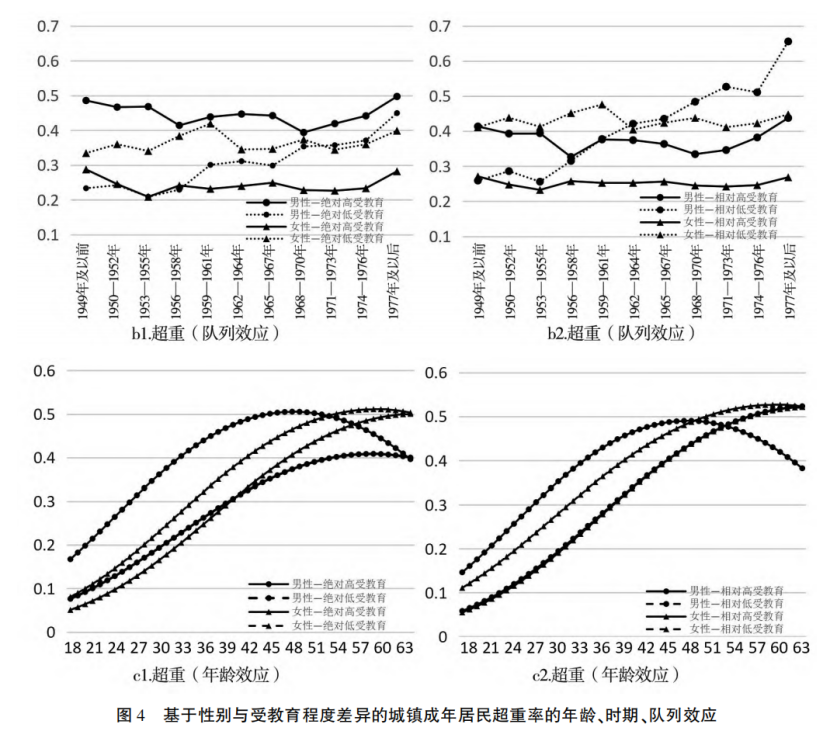

图2-a和图2-b的结果显示,改革开放四十余年来,在超重率持续上升过程中出现了由女高

男低到女低男高的性别逆转,并且这一逆转趋势在时期与队列效应上均非常显著。就整体变动趋势而言,1989年男性的超重率为0.176,到2015年上升为0.473,增幅超过168%;女性的超重率在2000—2009年期间有小幅下降,但整体呈现上升态势,增幅为48.1%。对比性别来看,2000年及以前的调查数据显示女性的超重率更高,随着时期发展,差距不断缩小直至发生逆转,2000年以后男性的超重率更高。根据我们此前的理论分析,这种逆转体现为男性统治的结果,在我国计划经济以及社会转型初期,女性劳动者承担起经济发展和社会主义建设的重任,在以生产力为目标的时期,其身材不受约束且往往强健的体魄更易受到社会推崇。然而在当前物质极大丰富且消费文化盛行的市场化社会,女性的身材和外貌受到前所未有的重视,为此女性有意维持更低的超重率,进而发生了超重率的性别逆转。

图2-b显示,超重率的变化存在显著的队列效应,并且男女表现为不同的变动模式。我们将其总结为不同队列的超重率呈现“倒影式”男女反向变动趋势。中华人民共和国成立70余年来,男性超重率在各个出生队列呈U型变化趋势,男性的超重率最低点出现在1956—1958年,也是超重率进入上升趋势的拐点。而女性超重率则呈现倒U型变化,超重率的最高点出现在1959—1961年附近。这表明在0~3岁幼儿期经历三年困难时期的女性成年后超重率会高于其他出生队列的女性,而同队列的男性超重率则显著低于其他出生队列的男性。对比来看,在幼儿期经历了三年困难时期的男性成年后的超重率比同出生队列的女性低了6个百分点。此外,无论男性还是女性,1977年以后出生的群体其超重率都有一个显著的上升,只是男性超重率上升更加迅速,这意味着当前男性更高的超重率受到了时期、队列效应的双重刺激。

在控制了时期与队列效应后,超重率会随着年龄呈现倒U型变化。无论男性还是女性,年龄对超重率呈显著正向影响,年龄的平方对超重率呈显著负向影响。分性别看,43岁之前男性的超重率高于女性,43岁发生逆转后女性的超重率高于男性。从两者的变化趋势来看,男性的超重率随着年龄增长逐步上升且增速不断下降,直到51岁达到了峰值0.410,随后超重率开始缓慢降低。女性超重率峰值晚于男性10年,且高于男性峰值8.5个百分点,这可能与基于性别的生理差异相关(见图2-c)。年龄效应反映在生命历程中,可以发现中年阶段是个体超重的高风险区,尤其是对女性而言。

(二)超重变动趋势的教育获得差异

模型1的回归结果显示,受教育程度对个体超重概率会有显著的负向影响,这与之前大部分研究结论一致,但是我们仍然不清楚这一结论在中国过去几十年的社会变迁中是否一以贯之。因此,我们按照绝对受教育水平和相对受教育水平分组进行HAPC模型分析,研究年龄、时期和队列效应对超重率的独立贡献。

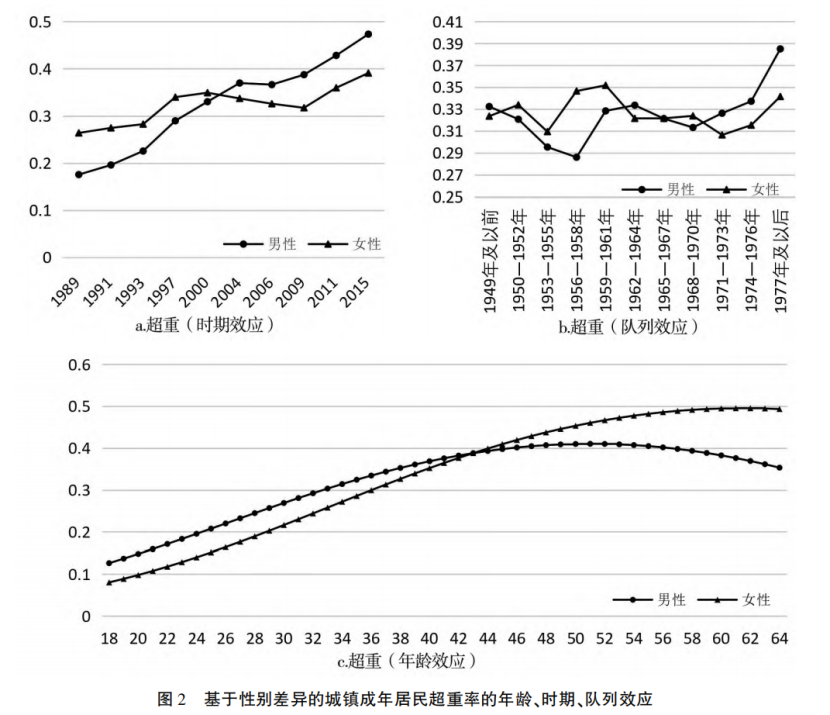

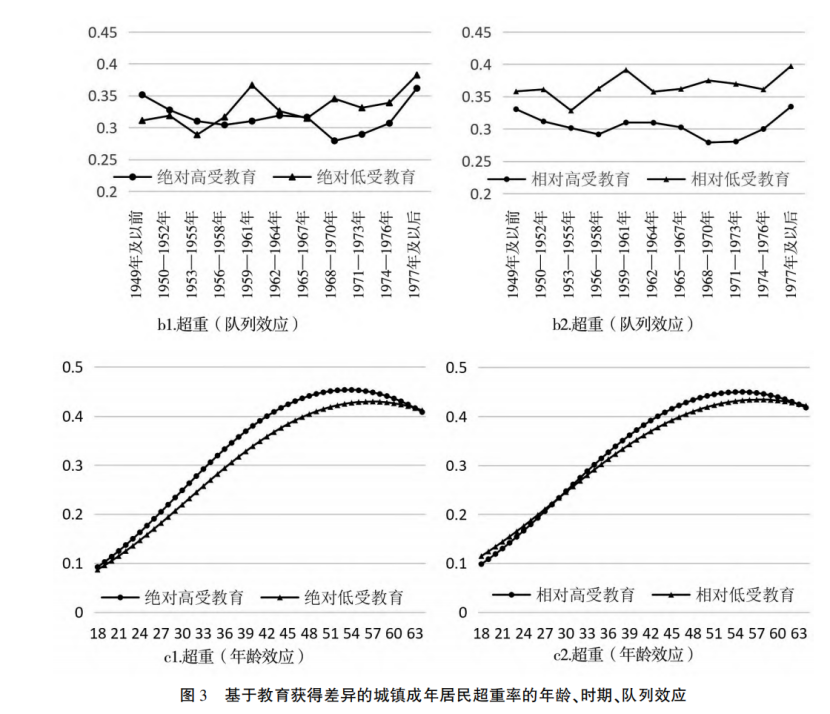

图3-a1和图3-a2为不同受教育分组超重率变化的时期效应,可以看到超重存在显著的教

育梯度,在各个调查年份均呈现受教育程度越高超重率越低的变化趋势。这种基于教育分层导致的超重率差异虽然在1989—1997年期间出现了短暂的缩小,但之后的各个时期其差异不断扩大并在2015年达到峰值。教育获得不仅可以降低个体的超重概率,还可以抑制超重率的增长速度。相较于1989年,2015年绝对高受教育群体超重率上升了18.3%,比绝对低受教育群体的超重率增长幅度低4%,相对高受教育群体超重率上升了17.9%,比相对低受教育群体的超重率增长幅度低6%。对比图3-a1和图3-a2,我们发现按照绝对受教育程度分类来研究教育获得的影响会低估各时期高低受教育群体的超重率差异 。图 3 -a1 中 ,同一时期高低受教育群体之间的差异代表九年制义务教育以外的教育获得对超重率所产生的影响 ,在 1989 年 ,高受教育群体的超重率仅低于低受教育群体1.11%,而到了2015年这一差距扩大到了4.98%;图3-a2中,同一时期高低受教育群体之间的差值意味着以教育为代理变量划分的社会不同阶层之间的超重率差异,在1989年,高受教育群体的超重率低于低受教育群体2.17%,而到了2015年,其差值已经扩大到8.07%。

图3-b1和图3-b2为不同受教育分组超重率变化的队列效应。对于低受教育群体来说,两个

明显的超重峰值是1959—1961年和1977年及以后;而高受教育群体超重峰值出现在1949年及以前和1977年及以后。特别的是,按照绝对受教育程度进行划分,超重率在高低受教育群体中出现了逆转。在较早的出生队列中,低受教育群体的超重率低于高受教育群体,而在1956—1958年之后,超重率发生了逆转,低受教育群体的超重率开始高于高受教育群体。按照相对受教育程度进行划分,超重率在不同受教育程度群体中呈现显著的社会分层效应,低受教育群体的超重率一直高于高受教育群体。

无论是基于相对受教育程度还是绝对受教育程度分类,不同受教育程度群体的超重率随着年龄增长呈现倒U型变化的趋势是稳健的。只是按照绝对受教育程度进行划分时,高受教育群体的超重率在整个年龄段均高于低受教育群体,而按照相对受教育程度进行划分,高受教育群体在18~30岁之间的超重率低于低受教育群体,而在30岁之后高于低受教育群体(见图3-c1和图3-c2)。

(三)教育获得与超重的性别差异

通过分析模型1到模型3的回归结果以及图2和图3,我们已经知道无论是性别还是教育获得都会显著影响个体的超重概率,这种影响还会随宏观社会变迁发生逆转。那么在两者共同作用下,超重率变动又会呈现何种模式?为了进一步分析,我们同时控制性别与受教育程度后再进行HAPC模型估计。

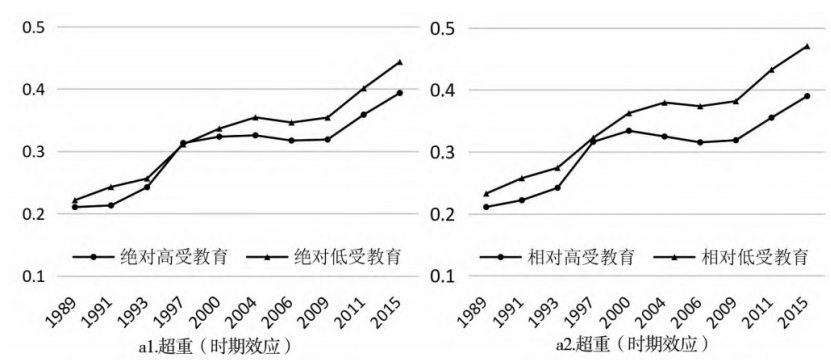

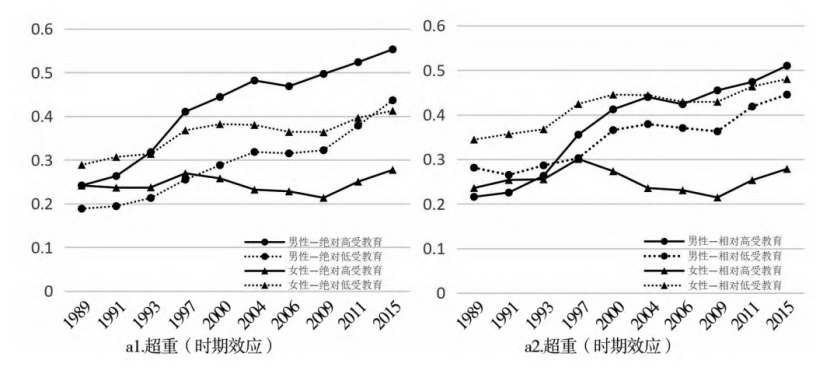

图4-a1和图4-a2描述了不同教育分组与性别群体超重率的时期趋势。对比性别来看,高受

教育程度的男性超重率高于低受教育程度的男性,而高受教育程度的女性超重率低于低受教育程度的女性;对比受教育程度来看,性别上的超重率逆转在高受教育群体与低受教育群体均会发生,只是教育获得强化了这种超重率的性别差异。具体而言,一方面,高受教育群体中男女的超重率差异普遍大于低受教育群体。如图4-a1所示,随着时期发展,高受教育群体中的超重率性别差异不断扩大,1989年男性的超重率仅高于女性0.01%,而到了2015年,这一差距达到了27.58%,男性超重率已经超过女性两倍之多。低受教育群体的超重率性别差异则不断缩小,1989年女性超重率高于男性10.04%,到了2015年男性的超重率已经超过女性2.41%。另一方面,高受教育群体中的超重率性别逆转比低受教育群体早了近20年。结合图4-a1与图4-a2,我们发现高受教育群体中女性的超重率先高于男性,在20世纪90年代发生逆转;低受教育群体中女性超重率一直高于男性,在2015年发生逆转或存在逆转趋势。

图4-b1和图4-b2的队列效应显示,高受教育群体中男性的超重率在所有出生队列中均高于女性,而低受教育群体中男性的超重率存在先低于后高于女性的性别逆转。图4-b1中,高受教育程度男性的超重率平均是女性的1.84倍,即使是在图4-b2中,两者的平均差距也达到了1.50倍。

前文提到,在幼儿期(1956—1958年队列)经历三年困难时期的女性超重率最高,而男性恰恰相反,在所有队列中最低。我们进一步按照受教育程度进行分析,发现经历三年困难时期的女性高超重率以及男性低超重率都主要来自低受教育群体。此外,此前一些学者认为,越临近出生队列的婴儿超重的可能性越高,实际上这一观点并不适用于所有群体。高受教育程度的女性队列效应几乎没有任何上升或下降,而低受教育程度的男性队列则呈现快速上升趋势。尤其是在按照相对受教育程度分组的模型中,低受教育程度男性超重率急剧增长,从1953—1955年出生队列的25.6%上升到了1977年及以后出生队列的65.6%,增幅达到了156.25%,而绝对受教育程度分组模型中,低受教育程度男性超重率增幅则为92.52%。这意味着临近出生队列中,较低社会地位的男性群体将面临非常高的超重风险。

对比图4-b1和图4-b2,我们发现基于相对受教育程度划分的模型中,1959—1961年以后的所有出生队列,无论男女,高受教育群体的超重率均低于低受教育群体,呈现出了显著的社会分层效应。已有诸多研究以及我们按照绝对受教育程度进行划分的模型均发现,在当前中国,教育梯度与男女超重率呈现相反的相关关系。但当我们将超重率的变动从队列维度进行分解以后,发现了这一新变动趋势。队列效应是社会变革的重要体现,这或将意味着随着世代更迭,未来中国也会出现当前西方发达国家类似的状况,即社会梯度与超重率之间稳定的负向相关关系。

教育分层与不同性别的超重率年龄效应显示,不仅超重率随年龄增长呈先增后减的倒U型变化趋势,且教育获得带来的超重率差异也随年龄增长呈先扩大后缩小的倒U型变化。如图4-c1所示,在男性中,高受教育群体超重率高于低受教育群体,其差距不断扩大,在32岁达到峰值15.86%后逐渐缩小甚至发生逆转。在女性中,低受教育群体超重率高于高受教育群体,其差距不断扩大,在32岁达到峰值8.99%以后逐渐缩小。在低受教育程度的群体中,女性的超重率一直高于男性;而在高受教育程度的群体中,年轻男性的超重率会高于女性,随着年龄增长这种差异不断缩小,直至发生逆转(见图4-c1和图4-c2)。

五、男女超重差异的内在机理分析

前文的HAPC模型分析结果显示,在社会转型过程中女性的超重率会呈现先高于后低于男性的变化趋势,并且教育获得对于这种逆转存在强化效应。根据我们此前的理论分析,受男性统治的影响,女性身体的功能性作用随社会发展需要在不同时期不断变化。在物资匮乏,迫切需要经济建设的社会转型初期,女性身材约束不显著,维持强健的身体反而有助于参与生产劳动以获得经济回报。然而当物质极大丰富,社会发展进入平稳期之后,女性的身材和外貌在消费主义盛行的市场化社会受到前所未有的重视。维持较低的超重率意味着拥有符合主流审美的苗条身材,这种身材可能存在一种溢价效应,它能帮助女性获得更高的劳动力市场收入或者在婚姻市场中匹配到社会经济地位更高的配偶。为此,本文建立如下两个双向固定效应模型(控制时间与个体效应)。

(一)劳动力市场的身材溢价效应

其中因变量income_cpiit表示个体i在t时期按照2015年的CPI调整的个体收入水平。核心自变量为个体的超重状况(overweightit),还包括如下控制变量:个体的受教育程度(edu)、婚姻状况(marriage)、平均每周工作天数(workdays)、平均每天工作时长(worktime)、职业(occupation)、单位性质(unit_nature)、年龄(age)、出生队列(cohort)和调查时期(wave)。此外,由于前文图2-a显示,超重率的性别逆转出现在2000年之后,为了探究2000年前后超重对收入的影响是否存在性别差异,将调查时期进行分组回归。同时,考虑到这种身材溢价可能存在时滞,本文采用延后一期的收入作为因变量进行检验。

从表3可以看到,女性群体2000年以前超重系数为正且不显著,而2000年之后的超重系数则为-0.033,且在5%显著性水平上显著,表明女性的超重率对其收入呈现显著负向影响。还可以看到,虽然男性体重与其收入之间的关系在2000年前为正,2000年后为负,但是两者均不显著。采用了个体延后一期的收入作为因变量时回归结果一致,即2000年后女性的超重率与其收入具有显著的负向相关关系。

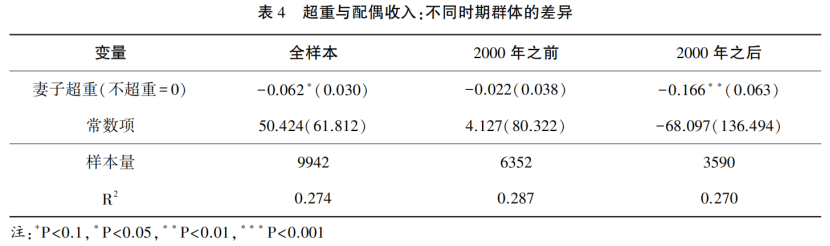

(二)婚姻市场的身材溢价效应

模型的因变量income_cpimit表示丈夫i在t时期按照2015年CPI调整的收入水平,核心自变量为妻子的超重状况(overweightf)。此外,在该模型中去除了(3)式中的婚姻状况这一控制变量。同样为了探究2000年前后女性超重与配偶收入的关系是否存在差异,按照结婚时期分为2000年以前结婚与2000年之后结婚两组(见表4)。

从表4可以看到,当不区分结婚时期时,妻子超重系数为-0.062,且在5%显著性水平上显著。而当区分结婚时期时,2000年以前结婚的样本中,妻子的超重系数为负,但不显著,2000年之后结婚的样本中,妻子的超重系数为-0.166,且在1%显著性水平上显著。综合表3和表4的模型结果可知,相较于超重女性,非超重女性无论在劳动力市场还是婚姻市场都能拥有优势,这种差异在2000年以后的婚姻市场上尤为明显。

六、结论与讨论

本文在理论分析部分将身体视为社会建构的产物,以超重在不同群体中的分化来反映社会结构与不平等。无论是社会转型初期超重率的女高男低还是当前女低男高的格局,都与传统社会加诸女性身体的束腰、裹足等没有本质区别,是男性统治的身体表现,而教育获得进一步强化了当前的性别秩序。本文基于1989—2015年中国健康与营养调查的10期数据,使用年龄—时期—队列模型,沿着社会变迁和生命历程双维时间轴,刻画受教育程度与男女超重率的动态关系,以验证理论假说,主要结论如下。

第一,HAPC模型的分析结果显示,当前男性面临的超重风险高于女性,主要是受到时期与队列效应的双重影响。在较早的调查时期与出生队列中,男性的超重率低于女性,随着时期发展与队列变化,这一趋势发生了逆转,目前表现为男性超重率高于女性且差距持续扩大。年龄效应则恰恰相反,随着年龄增长,女性的超重率一开始低于男性,在43岁左右发生逆转,超重率开始高于男性。无论是时期、队列还是年龄上的性别逆转都证明了当前社会存在的超重率性别差异并非由个体偶然偏好决定,而是社会建构的产物,是男性统治的身体表现。

第二,队列效应显示,男性与女性的超重率呈现一种“倒影式”的逆向变动趋势。中华人民共和国成立70余年来,男性超重率在各个出生队列整体呈现U型变化,而女性超重率则呈现倒U型变化。男性超重率的最低点出现在1956—1958年,女性超重率的最高点同样出现在这一队列附近,即在幼儿期经历了三年困难时期的男性其成年后的超重率远低于其他队列,而在幼儿期经历了三年困难时期的女性其成年后的超重率显著高于其他队列。进一步结合受教育程度进行分析,发现经历三年困难时期的女性高超重率以及男性低超重率都主要来自低受教育群体。这可能也侧面印证了发展干扰假说,即成长过程中获得的教育等资源具有一种保护效应,可以调节甚至抵消早年不幸对个体生命历程的长期影响。

第三,在中国教育对男女超重率的作用方向相反,对超重的性别差异具有强化效应。在各个调查时期,高受教育程度的男性超重率高于低受教育程度的男性,高受教育程度的女性超重率低于低受教育程度的女性。教育对超重性别差异的强化效应体现在两个方面:首先,随着时期发展,高受教育群体中两性的超重率差异普遍大于低受教育群体;其次,无论是高受教育群体还是低受教育群体,超重率都会发生从女高男低到女低男高的性别逆转,不过后者比前者晚了20年左右。虽然截至2015年的调查数据显示,当前低受教育群体中,女性的超重率仍高于男性,但在可以预见的未来几年,如果不扭转这种男强女弱的社会结构,低受教育群体中女性的超重率也会低于男性,并呈现差距不断扩大的趋势。

需要指出的是,首先,本研究从超重角度来讨论身体自主权以及当前的性别不平等格局,主要是针对整体现象而言。就个体身材状况来说,其性别差异并不具有反映社会结构的功能。其次,女低男高的超重格局虽然是男性统治的产物,但这并不意味着低体重对女性发展不利而高体重对男性发展有利,过度肥胖与苗条都无益于个体健康,两性都是不平等性别结构的受害者。再次,我们所说的教育对于男性统治的强化效应,是当教育所处的社会环境仍然存在男权思想时,两性对文化资本的利用产生了性别分化,导致产出结果的非中性。最后,无论是社会的性别结构还是教育获得,其产生的影响都不是一成不变的。本研究重点关注的是特定阶段的宏观社会变迁趋势,尤其是高受教育群体两性超重率差距扩大,低受教育群体两性超重率差距缩小这一规律,是特定历史时期下的产物。随着社会发展,很可能会呈现无论男女,高社会阶层超重率都更低的稳定趋势,这也是社会阶层固化的表现。

本研究不仅从社会建构角度揭示过去四十余年中国社会转型背景下社会结构与不平等对个人身体的影响及其变化,也为未来开展性别平等以及超重肥胖防控的工作方向提供了理论和实证依据。超重肥胖研究的复杂性在于它不仅是影响所有人群、贯穿整个生命周期的健康问题,背后还涉及个体的社会认知与价值追求。针对超重肥胖率日益提升所带来的严峻挑战,防控工作必须抓住重点群体并寻找突破口,这就要求政策制定者、学术界以及社会公众持续关注导致这种风险在不同群体分布的潜在机制。