[摘要] 当前,许多媒体正在构建着关于抑郁症的种种“神话”,认为抑郁症 是一种“天才病”,高级知识分子更易得抑郁症,但是关于教育和抑郁关系的实证研究国内却很少。基于中国家庭追踪调查数据,在控制了原生家庭背景和个人健康禀赋的前提下,关于教育对成年人抑郁情绪的影响效应和内在机制的研究表明:(1)教育对抑郁有着显著的影响,但并非简单的线性关系,而是存在着“健康红利”的上限。随着受教育程度的提升,抑郁水平会存在先下降后上升的“U”型态势,其临界点在于是否接受过高等教育。抑郁症确实更加青睐那些拥有研究生及以上学历的高知识阶层。(2)教育对于抑郁的影响存在着明显的年龄效应,会伴随着个体生命周期呈现出不同的模式与特征。随着年龄的增长,高学历群体的抑郁水平会逐渐下降。(3)教育能够通过改善个体的健康与认知能力,以及提升个体的社会经济地位从而降低其抑郁水平。“社会化机制”在其中发挥着重要的作用,教育更多是通过改善个体的自我认知与自我管理能力从而增进个体的心理健康水平的。上述结论意味着:在常规的学校教育之外,政府还可协同企事业单位和社会组织等加强对于社会公众的健康知识宣传与教育,提升公众的健康认知能力,培育公众良好的运

动习惯。

[关键词] 教育;抑郁;高学历;健康红利

【来源】石智雷,杨宇泽.高学历的人更容易抑郁吗?——教育对成年人抑郁情绪的影响[J].北京师范大学学报(社会科学版),2020(02):148-160.

一、问题的提出

当前,抑郁症已演变为一种全球性的人类社会顽疾① 。在 中 国,2015 年 的 抑 郁 症 发 病 率 达 到4.2%,抑郁症患 者 总 计 超 过5000万 人② ,抑 郁 症已经成为中 国 第 二 大 疾 病 负 担③ 。党 的 十 九 大 报告指出,“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”,强调要实施“健康中国”战略,并“加强社会心理服务体系建设”。在此背景下,对于抑郁影响因素的研究无疑具有重大的现实意义。尽管西方学界早已认识到抑郁症有着其深刻的社会根源及影响(Pearlin,1989;Aneshensel,1992),但 当 前 中国学界对于抑郁症的经验研究仍较多地停留在病理学层面,对于抑郁症的社会属性关注不足。与此同时,许多媒体却在构建着关于抑郁症的种种“神话”。一种流行的观点认为抑郁症是一种“天才病”,或者说高级知识分子更易得抑郁症。例如曾有一项针对1004名“成功人士”的研究发现,有50%的艺术家、46%的作曲家 和77%的 诗 人 均遭受过 抑 郁 症 的 困 扰(Ludwig,1995)。而 在 历 史上懔患抑郁症的名人也是屡见不鲜:诺贝尔文学奖得主海明威与川端康成、中国诗人海子、顾城……这样的案例 不 胜 枚 举。2017年 由Science实 施 的博士调查报告也指出有45%的博士表示其曾遭受过抑郁 症 的 困 扰(Woolston,2017)。由此也引发了一种困惑:抑郁是一种“知识病”吗? 是否更加青睐高学历人士或知识分子?

现有关于教育和抑郁关系的研究大多基于欧美国家的调研展开,对中国等发展中国家的研究还很少。过去几十年,以中国为代表的发展中国家实现了国民受教育程度的快速提升,而人们抑郁症的发病率也在快速上升①。已有经验研究结果显示,更高的受教育水平对抑郁的发生能够起到显著的抑 制 作 用 (Choetal.,1998;Wang,2008;Yuetal.,2010;李甲森、马文军,2017),这显然不能解释正在发生的现象。已有研究可能存在以下两点问题:其一,家庭背景较好、父母受教育程度较高的家庭成员受教育程度会更高,也 会 有 更 好 的 经 济 水平。在不处理受教育程度内生性的前提下,一般的估计模型识别到的可能仅仅是家庭背景或者经济水平和抑郁之间的正相关性。其二,在当前日益复杂化和专业化的社会环境中,教育会对个人发展和社会生活的诸多方面产生巨大影响,而这些方面会对抑郁情绪带来截然不同的影响,所以教育和抑郁之间很可能不是简单的线性关系。本文基于中国家庭追踪调查数据,在控制了家庭背景和个人健康禀赋的前提下,探讨了教育对成年人抑郁情绪的影响效应,并首次尝试借助工具变量法检验此前研究中可能存在的内生性问题,以期更加深入地理解教育对于个体心理健康的作用及意义,为提升社会的心理健康水平提供可行的建议。

二、文献综述

许多研究者注意到个人的社会经济地位(So-cialEconomicStatus,简称 SES)会 对 其 心 理 健 康水平产生显著影响(Lorantetal.,2003)。对此的解释主要存在两大理论:其一为社会引致理论(so-cialcausationtheory),即社会经济地位低下的群体会在工作和生活中遭遇更多的挫折、失败与困境,进而恶化其心理健康水平;其二为社会选择理论(socialselectiontheory),即在低社会经济地位群体中,那些最健康和最优秀的个体会跻身高社会经济地位群体,与此同时高社会经济地位群体中那些不健康的“落败者”会降至低社会经济地位群体,最终导致两大群体之间心理健康水平的分野(Linketal.,1993;Easterbrooketal.,2015)。而作为影响个人社会经济地位最重要的变量之一,教育对于心理健康的重要意义自然也引起了学界的关注。

众多研究表明,教育是影响人们心理健康的重要因素,但是教育对人们抑郁情绪的影响效应并没有一致的结论。部分学者认为,高学历人群往往拥有更低的抑郁症发病率(Dohrenwendetal.,1992;Lorantetal.,2003),且教育对于抑郁的缓解效应会随 着 年 龄 的 增 长 而 增 强 (Miech & Shanahan,2000)。教育降低抑郁症发病率主要是通过两种机制路 径。 其 一 是 分 配 机 制 (theallocationfunc-tion),即教育能够通过增加个人所掌握的经济社会资源从而提升其抵御抑郁的能力。具体而言,许多研究证实经济困境、婚姻挫折和失业会显著提升抑郁水平(Levecqueetal.,2011),而高学历者往往更易于找到好工作,获得更高的收入和社会地位,增进个人的自我满足感(Gecas& Seef,1989),且更 不 容 易 遭 遇 失 业、离 婚 等 问 题 (Kettunen,1997;Jalovaara,2002),从而会拥有相对更低的抑郁水平(Ross& Huber,1985;Ross& Wu,1995)。其二是社会化机制(thesocializationfunction),即教育本身能够提升个人抵御抑郁的能力。具体而言,首先,个人通过接受更多的教育所获得的知识、技能以及思维观念有助于提升其认知能力、掌控能力与解决问题的能力,从而更好地处理工作与生活中出现的困难;其次,接受更高水平的教育有助于个人养成健康良好的生活习惯;最后,高学历者更易于发展出一个发达的社会关系网络为其提供支持与依靠,从而降低抑郁发生的概率(Aneshensel,1992;Pearlin,1989;Ross & Wu,1995;Mirowsky& Ross,1998;2003)。

也有许多研究认为教育对心理健康的影响存在着 边 际 效 益 的 递 减 而 非 线 性 累 加 (Goesling,2007;Feinstein,2002;Linketal.,2008;Chevalier& Feinstein,2006),即教育对于心理健康的积极效应存在一个“上限”:当个人的受教育水平达到一定程度之后,更多的教育并不会带来更好的心理健康水平。这部分是由劳动力市场上的过度教育所导致的,即社会层面的教育扩张并未带来劳动力市场的结构升级,结果导致许多个体的受教育水平远远超过了工作职位所需,这种教育与工作的不匹配会带来心理上的紧张、失望与沮丧,最终增加抑郁症的发生可能(Brackeetal.,2013;2014)。此外,也有少数研究发现教育对于抑郁的影响并不具有普适性而是可能存在国别差异,如 一 项 针 对 欧 洲22个国家的研究便并未发现教育能够显著降低抑郁水平(vondem Knesebecketal.,2011)。

综观学界已有成果,现有关于教育对抑郁影响的研究大多基于欧美发达国家开展,对发展中国家的研究则为数寥寥,尤其是对于和西方文化差异巨大的东亚国家未给予足够关注,仅有少数研究探讨了在韩国(Choetal.,1998)与 中 国 台 湾 (Wang,2008)等地的抑郁症情况及其影响因素。Cho等(1998)对韩国的研究发现那些受教育年限在13年以下的人群呈现出更高的抑郁水平;Wang(2008)针对中国台湾的研究发现有着16年以上教育年限的个体其抑郁水平相较其他人会降低40%。那些受教育年限更长的群体尽管在前期有更高的抑郁水平,但随着年龄的增长,其抑郁水平会逐渐下降并趋于稳定;而受教育年限较短的群体尽管前期抑郁水平较低,但随着年龄的增长其抑郁水平会大幅上升。Yu等(2010)基于 中国 老 年 人 抽 样 数 据 以及李甲森、马文军(2017)基于中老年人抽样调查数据的研究均发现教育水平更高的人群拥有相对更低的抑郁水平,但这 两 项 研 究 主 要 集 中 在 老 年 群体,因而所得结论并不能推广至全体成年中国人。Qin等(2016)提 出教育 对 中国成 人 抑 郁 水 平 的 影响可能存在着一种非线性关系,然而该研究尽管实施了一些稳健性检验,但在内生性问题的处理上依旧不够充分,因此其结论效度有待进一步验证。

三、研究设计

(一)基础模型

在考察教育对于抑郁水平的影响效应时,本文设定基本线性回归模型(1)。

Di=α0+α1Edui+α2Edu2i+X′iγ+ui (1)

其中 Di 表示个体i 的抑郁水平,Edui 表示个体的受教育水平,X′i 表示控制变量矩阵,ui 则为随机扰动项。当直接采用最小二乘估计时,可能会存在反向因果、测量误差以及遗漏变量等问题。由于本研究主要采用的是年龄在30岁以上的中年人样本,绝大多数已完成了受教育过程,因此其当前的抑郁水平不应当会影响到其早年的受教育水平,故反向因果问题并不突出。在测量误差方面,本文遵行通行的研究方法,以不同学历所需的平均受教育年限来测量个体的受教育水平,从而保障不同个体教育水平的可比性,降低对个体受教育水平测量的偏差。在遗漏变量方面,由于个体受教育水平和心理健康水平可能会同时受到诸如个体早期家庭经济社会状况和初始健康水平等变量的影响,因此本文重点控制了个人的早期家庭环境和初始健康禀赋变量,具体包括父母的受教育年限以及身高等。借鉴程令国等(2014)的研究,父母的受教育年

限可作为早期家庭背景的测量变量,而身高则可视为个体初始健康禀赋和家庭背景的代理变量。此外已有研究发现女性通常有着更高的抑郁症发病率(VandeVeldeetal.,2010),而年龄与抑郁症之间则 存 在 着 一 种 “U”型 曲 线 关 系 (Newmann,1989;Levecqueetal.,2011),已 婚 者 相 较 于 离 异或丧 偶 者 也 会 拥 有 更 低 的 抑 郁 水 平 (Miech &Shanahan,2000),因此本文还控制了个体的性别、年龄、婚姻状况等其他控制变量,以期最大限度克服遗漏变量的问题。

(二)教育的内生性讨论与检验

由于教育作为一种人力资本投资行为,可能会受到诸多不确定因素的影响,因此即使添加了部分控制变量,直接考察教育变量对抑郁水平的影响仍可能会存在严重的内生性问题。为克服这一缺陷,本文拟采取工具变量法,即寻找到工具变量使其与核心解释变量高度相关,但又不会直接影响被解释变量,从而消除可能的内生性问题,此时对被解释变量的影响只能通过核心解释变量发挥作用。1986年4月12日,全国人大六届四次会议通过了《中华人民共和国义务教育法》,这是我国首次将免费教育和义务教育以法律的形式固定下来,标志着我国教育事业进入了一个新的发展阶段。该法律明确规定“国家实行九年义务教育制度”,“凡年满六周岁的儿童,其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育”。考虑到我国地区发展的差异,义务教育由省、自治区、直辖市人民政府统筹规划实施,所以该法在不同省份的具体实施时间存在较大的差异。比如基础条件较好的上海市和浙江省,在1985年就颁布了《实行九年制义务教育条例》进行义务教育先行试点工作,随后北京、江西、四川和辽宁等8省市在1986年颁布,而海南、宁夏和西藏等省份在1992年之后才开始制定《中华人民共和国义务教育法》实施办法。伴随着义务教育法的实施和“基础教育地方化”,义务教育逐步成为地方的公共事业。义务教育法在一地的实施,能够整体提升当地人口的受教育水平,而不同地区实施义务教育法的时间差异则天然地构成了一个理想的工具变量,其与个体受教育程度高度相关,却与个体的抑郁情绪不存在直接关系。

义务教育法实施的工具变量具体设置如下

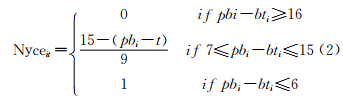

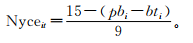

在公式(2)中,Nyceit为义 务 教 育 法 逐 步 实 施过程对被访人i受教育程度影响的变量。如果该省义务教育法具体实施的那一年pbi,被访者年龄超过16岁,就不会再受到该政策的影响,具体设置为 Nyceit=0。而在义务教育法具体实 施 的 那 一年,被访者年龄小于或等于6岁,那么这部分人群在整个小学和初中阶段都将受到该政策的影响,设置 Nyceit=1,也称之为完全处理组。在这两组之间存在一个过渡群体,即 在义 务 教 育 法 开 始 执 行时,他们正处于就读小学或初中的阶段。年龄越大或者所处年级越高,受到该政策影响的时间和机会也就越小。我们将年龄处于6到15岁之间的群体设置为

1999年6月16日,原国家计划发展委员会和教育部联合发出紧急通知,决定从1999年开始扩

大中国高等教育招生规模,普通高等教育招生总人数从 1998 年 的 108.36 万 人 扩 大 到 1999 年 的159.68万人,增幅达到51.32%。直到2006年,每年普通高等教育招生增幅都在10%以上。而普通高等教育招生规模也从1990年的60.89万人扩大到2008年的607.66万人,18年间扩大了10倍,到2015年招生规模达到737.85万人。在高校 “扩招”的同时,我国普通高中毕业生规模增长速度则相对较慢,这 就 带 来 高 等 教 育 录 取 概 率 的 上 升。 在1998年高中毕业生考上大学的概率为43.04%,到1999年上升为 60.74%,上升了 17.7 个 百 分 点。到2014年该概率进一步上升为90.22%。与义务教育法类似,高校扩招政策同样会显著提升国民的受教育水平,却不会直接影响到个体的抑郁情绪,是一个理想的工具变量。高校扩招的变量设置为:

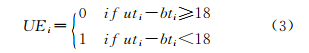

在公式(3)中,UEi 为高校扩招对被访人接受高等教育机会的影响。如果该高校扩招的那一年uti=1999,被访者年龄超过 18岁,就不会再受到该政策的影响,具体设置为UEi=0。而在高校扩招的那一年uti=1999,被访者年龄小于或等于18岁,那 么 这 部 分 人 群 将 受 到 该 政 策 的 影 响,设 置UEi=1,也称之为完全处理组。在工具变量回归的基础上,进行教育的内生性检验。首先,过度识别检验结果显示,Sargan 检验的p=0.9023,符合工具变量的外生性条件。第一阶段回归结果显示,F值为135.46,远大于临界值10,且最小二乘估计结果的拟合优度 R2=0.279,则可拒绝“存在弱工具变量”的原假设,不存在弱工具变量问题,满足相关性条件。可见,所选择的两个工具变量是十分合理的。然后,进行教育变量的内生 性 识 别,D-Wu-Hausman 检 验 结 果 的 p=0.4914,不能拒绝“教育为外生变量”的原假设,即在教育对抑郁的估计模型中,教育不存在明显的内生性问题,一般最小二乘模型可以获得一致估计。

(三)中介效应分析

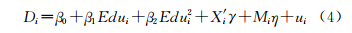

为进一步探究教育对于抑郁影响的作用机制,本文拟在模型(1)的基础上通过添加中介变量来进行中介效应分析,具体设定如模型(4)所示。

其中 Mi 即表示中介变量矩阵,主要包括社会经济状况和健康能力两大类变量,分别检验学界的“分 配 机 制”和 “社 会 化 机 制”。 根 据 程 令 国 等(2014)的研究,模型(1)中的系数α1 实际上同时包

含了教育对抑郁的直接影响以及中介变量对抑郁的影响,而模型(4)中的系数β1 则是在排除了中介变量影响之后得到的教育对抑郁的影响,因此通过计算1-β1/α1 即可得到中介变量在解释教育对抑郁影响中所占的比重。由于本文所考察的中介变量主要为个体当前的状态,发生在个体教育经历结束之后,因此大部分中介变量并不会反向影响到核心解释变量,即使在模型(1)中未将其纳入控制变量,也基本不会存在遗漏变量的问题。

四、数据与描述分析

(一)数据

本研究使用的数据来自于北京大学中国社会科学调查中心于2010、2012和2014年进行的中国家庭追 踪 调 查 (ChinaFamilyPanelStudies,CF-PS)。该调查覆盖了全国 25 个省/市/自治区,分个体、家庭、社区三个层次,调查对象包含样本家户中的全部家庭成员。问卷内容涉及城乡家庭的经济与非经济福利,以及包括经济活动、教育成果、家庭关系与家庭动态、人口迁移、健康等诸多研究主题。由于2010年没有设计关于社会信任的问题,且调查对象2012到2014年受教育程度也没有发生变化,故本研究主要使用更为晚近的2014年调查数据进行分析。

(二)核心变量与描述统计

本文关注的核心被解释变量为个体的抑郁水平,主要采用主观自评指标。第一个问题询问被调查者最近 1 个 月 感 到 抑 郁 的 频 率,选 项 “几 乎 每天”、“经常”、“一半时间”、“有一些时候”、“从不”分别反向赋值为5、4、3、2、1。另一个问题涉及对个体最近1个月精神状态的量表评定,包括“做什么事情都不能振奋的频率”、“感到精神紧张的频率”、“感到坐卧不安、难以保持平静的频率”、“感到未来没有希望的频率”、“做任何事情都感到困难的频率”以及“认为生活没有意义的频率”,选项赋值方式与第一个问题相同。为简便计,本文通过将两类

问题总得分相加来计算个体的抑郁指数,抑郁指数越高,则个体的抑郁水平越高。

本文关注的核心解释变量为个体的教育水平,主要以个体接受不同教育类型的平均教育年限来测量。本次调查共区分了8种教育类型,分别为从未上过学或上过扫盲班、小学、初中、高中/中专/技校/职高、大专、本科、硕士研究生、博士研究生及以上,分别赋值为1、6、9、12、15、16、19、22。此外为检验受教育程度是否会对抑郁水平产生非线性影响,本文还在模型中纳入了受教育程度的平方项。

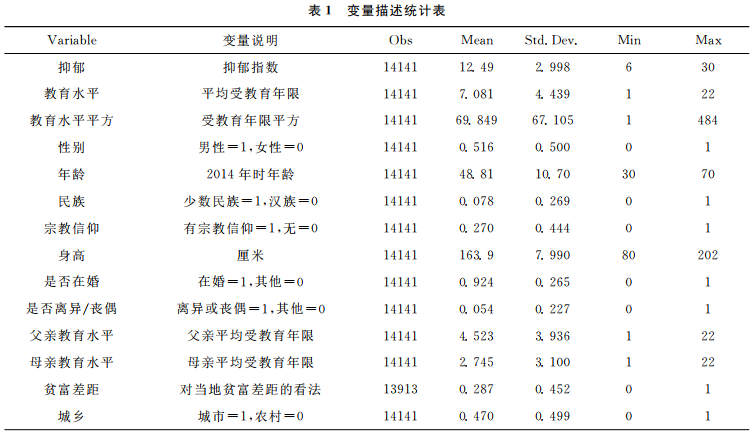

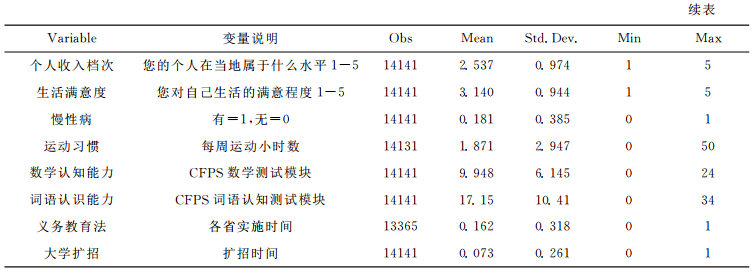

本文关注的中介变量主要包括两类,分别为“社会经济变量”以及“健康行为变量”。其中社会经济变量主要包括是否居住在城市、对当地贫富差距的看法、个人收入档次和对自己生活的满意度。健康行为变量则主要包括是否患有慢性病、个体的数学认知能力以及个体的词语认知能力。各变量的描述统计如表1所示

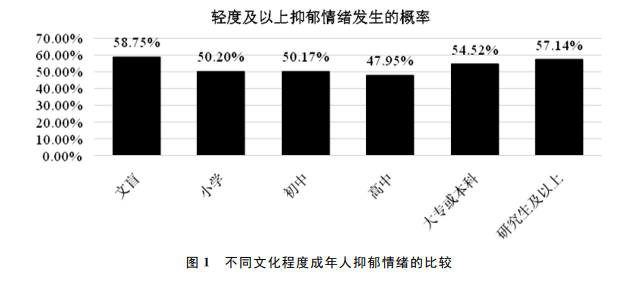

从图1可以看出,受教育程度和抑郁情绪发生的概率之间呈现 U 型相关关系。在高中及以前,随着文化程度的提升,成年人轻度及以上抑郁情绪发生的概率在下降,但是在受教育程度达到大专及以上后,成年人轻度及以上抑郁情绪发生的概率开始上升。成年人轻度及以上抑郁情绪发生的概率,文盲是58.75%,研究生及以上是57.14%,两者相当接近,而高中文化程度则只有47.95%。那么,这种教育和抑郁之间的非线性相关性,在控制了家庭背景、个人健康禀 赋 等 相 关 因 素 后 是 否 还 能 成立? 如果在不同年龄段,教育程度都会显著影响抑郁情绪,那么这种效果是否存在异质性? 这些问题需要建立计量模型作进一步的考察。

五、教育对抑郁影响的计量分析

五、教育对抑郁影响的计量分析

(一)教育对抑郁的影响

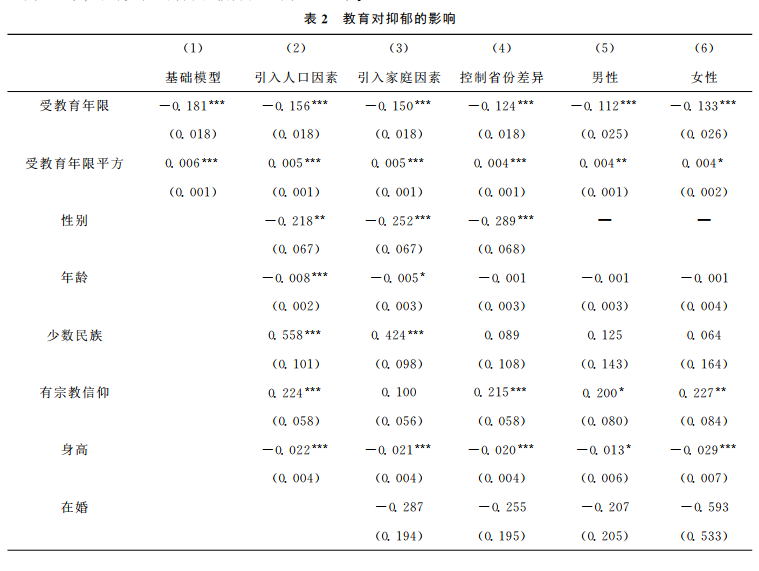

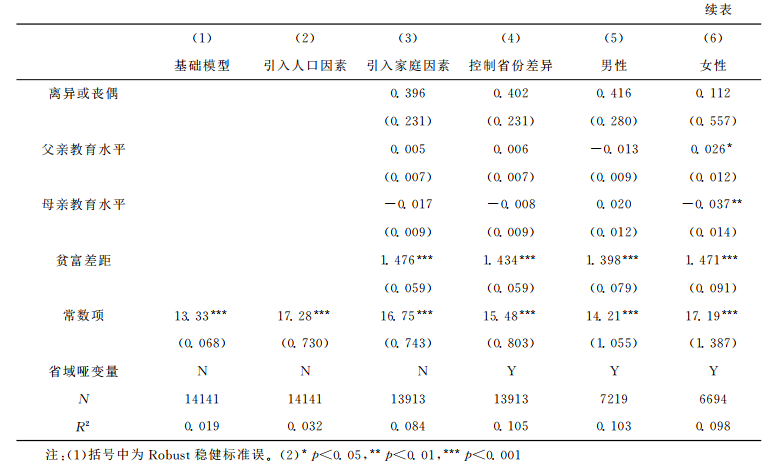

表2报告了教育对抑郁水平的线性回归结果。模型(1)为初始模型,考察教育水平单一变量对抑郁水平的影响,模型(2)、(3)、(4)在初始模型的基础上依次添入人口因素、家庭因素和省域因素的控制变量,模型(5)和(6)则分别针对男性和女性进行回归,以考察教育对抑郁的影响效应对不同性别的差异性。

根据回归结果可知,在控制了家庭背景、个人健康禀赋和地域等因素之后,个体的教育水平对其抑郁的影响呈现出明显的“U”型曲线,即随着个体教育水平的提升,抑郁水平存在着先下降后上升的态势,临界点约为15.5年。具体而言,当个体的教育水平低于15.5年时,伴随受教育年限的增加,其抑郁指数呈现逐步降低的趋势;而当个体的受教育水平高于15.5年时,随着受教育年限的增加,其抑郁指数反而 会 出现 提 升 态 势。在现实中,15.5年的受教育经历大致处于完成大专学历和本科学历所需时间之间。换言之,当个体尚未接受高等教育时,其受教育水平对其抑郁指数存在着显著的削弱作用;然而当个体接受了高等教育之后,再接受更多的教育反而可能提高其抑郁水平。该研究结果一方面证实了教育对于抑郁的影响并非如许多既有文献所认为的那样是一种线性负向影响(Lorantetal.,2003;Wang,2008;Yuetal.,2010),而是存在着一种上限;另一方面也表明尽管中西方在教育体制以及社会文化等方面存在着显著差异,但教育对于抑郁的影响却可能存在着相似的非线性影响模式(Chevalier& Feinstein,2006;Brackeetal.,2013;2014),所不同的是在中国教育对抑郁抑制作用的 临 界 值 要 远 低 于 西 方 (Brackeetal.,2013;2014),一个可能的原因是相较于西方国家,中国的教育存在更重的学业负担以及更激烈的同龄人竞争等,这些均可能导致在中国接受更高的教育会加剧抑郁的风险。

引入性别控制变量以及分性别回归的结果表明,教育对于抑郁的影响存在显著的性别差异。根据模型(4)可知,在其他条件不变的情况下,男性抑郁指数要比女性低0.29左右,即女性抑郁水平整体高于男性。而根据模型(5)和模型(6)的结果可知,对男性而言,受教育程度对抑郁影响的临界点约为14年;而对女性而言,该临界点约为16.6年。这表明男性会更早到达受教育程度对抑郁影响的拐点,即相比男性群体女性可享受到更加长期的教育所带来的“健康红利”。

在控制变量部分,值得注意的是,拥有宗教信仰对抑郁水平存在显著且相对稳健的正向影响,即拥有宗教信仰的人会拥有更高的抑郁水平,这无疑与社会常识相反,但也可能是反向因果所致:即那些抑郁水平更高的人更容易皈依宗教。此外身高对于抑郁水平也存在着显著且稳健的负向影响,由于本研究以身高作为个体的初始健康变量以及幼时家庭经济状况的代理变量,因此可以认为初始健康条件和家庭经济状况更好的个体其在长大之后的抑郁水平也会越低。除此以外,个体对当地贫富差距的感知也会对其抑郁水平产生显著且稳健的正向影响,即那些认为当地存在严重贫富差距的人会倾向于拥有更高的抑郁水平;而年龄和民族状况对于抑郁均存在负向但并不稳健的影响,婚姻状况与父母教育水平则对于抑郁不存在显著影响。

(二)教育对抑郁的影响:分年龄组

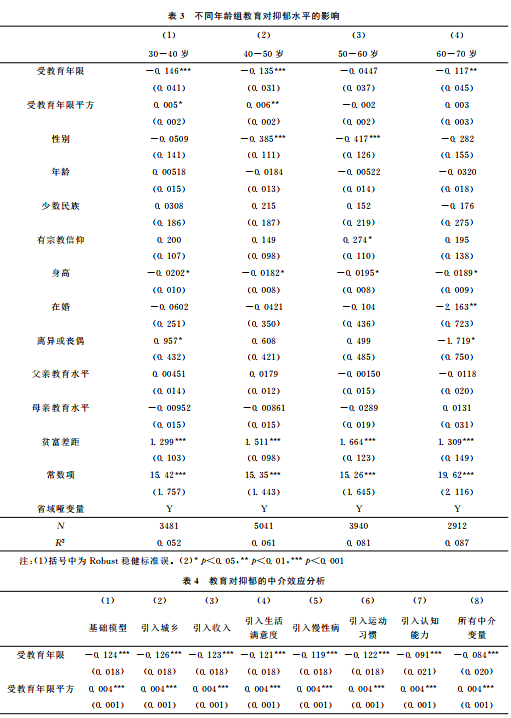

许多研究认为教育对抑郁的影响在不同年龄阶段的群体中存在显著差异(Wang,2008;Levec-queetal.,2011)。故本文 进行了 分 年 龄 组 考 察,回归结果如表3所示。从中可知,年龄对抑郁的影响存在着较为复杂的模式。对处于30-40岁以及40-50岁年 龄 组 的 群 体 而 言,其受教育程度对抑郁的影响均呈现出“U”型影响,所不同的是前者的临界点为14.6年,而后者的临界点为11.3年。这意味着对于更加年轻的群体,受教育程度对抑郁水平的抑制效应相对更强。而对处于50-60岁的群体而言,受教育程度对抑郁的影响变得不再显著。考虑到这一群体的出生时期为1954—1964年,其接受学历教育的时期刚好处于“文革”阶段,故这一结果可能与“文革”期间教育系统较为混乱,其功能发挥遭到削弱有关。而对处于60-70岁的群体而言,受教育程度对抑郁的影响呈现出线性效应,个体的受教育年限每增加 1 年,抑 郁 水 平 会 降 低 约0.12。由此可见,教育对个体抑郁水平的影响并非一成不变的。尽管高学历可能在中青年阶段提升个体抑郁水平,但在老年阶段依然会发挥出对抑郁显著的抑制作用,故从长远来看更高的教育水平是能够降低抑郁水平的。在控制变量方面,除对当地贫富差距的感知之外,大部分变量对抑郁均不存在显著且稳健的影响。对于不同年龄组的人群,高贫富差距感知均会显著提升个体的抑郁水平,这也表明贫富差距是造成个体抑郁的重要原因。

(三)教育影响抑郁的途径:中介分析

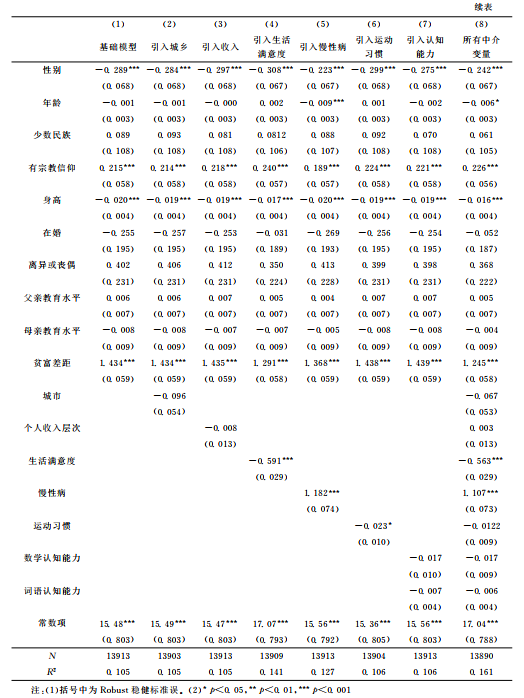

在明确教育对抑郁具有显著影响的前提下,本文试图进一步探讨教育是如何影响个体的抑郁水平的。尽管既有研究提供了“分配机制”与“社会化机制”两种解释,但并不清楚这些解释在中国是否适用,以及哪一种更为主要。故本文借助中介变量分析法,通过引入代表“分配机制”的社会经济变量以及代表“社会化机制”的健康能力变量考察教育影响抑郁的具体途径。回归结果如表4所示。在表4中,模型(1)为没有引入中介变量的原始模式,模型(2)、(3)、(4)在其基础上分别引入衡量个体社会经济地位的三个变量,即是否居住在城市、个人收入层次与生活满意度;模型(5)是在模型(1)的基础上引入是否患有慢性病这一变量,模型(6)是在模型(1)的基础上引入是否拥有运动习惯这一变量,模型(7)则在模型(1)的基础上同时引入数学认知能力与词语认知能力两个变量,以衡量个体的认知能力。最后,模型(8)则是同时引入了全部的中介变量。

根据回归结果可知,个体的社会经济地位与健康能力均会显著影响到抑郁水平。在社会经济地位方面,身处城市、拥有更高收入以及生活满意度更高的群体其抑郁指数显著更低;而在健康能力方面,那些患有慢性病的群体其抑郁指数显著更高,而拥有良好运动习惯以及更强词语认知能力的群体其抑郁指数则显著更低。根据程令国等(2014)提出的计算公式可知,这两类因素共同解释了教育对抑郁影响的32.36%。具体而言,个人收入层次能够解释教育对于抑郁影响的0.81%,生活满意度能够解释教育对于抑郁影响的2.42%,患有慢性病能够解释教育对于抑郁影响的4.03%,运动习惯能够解释教育对于抑郁影响的1.61%,而词语 认 知 能 力 则 能 够 解 释 教 育 对 于 抑 郁 影 响 的26.61%,这充分表明尽管教育能够同时通过提升个体的社会经济地位与健康能力来降低其抑郁水平,但最主要的途径是后者,即教育通过提升个体的身体健康水平和认知能力,降低了其抑郁水平,从而证实了“社会化机制”在中国情境下的成立。

六、结论与讨论

本文基于2014年的中国家庭调查数据,较为全面地探讨了教育对于抑郁的影响及其作用机制。首先,本文证实了在中国,随着受教育程度的提升,抑郁水平会存 在 先 下 降 后 上 升 的“U”型态势。其临界点在于是否接受过高等教育。这表明当受教育程度较低时,接受更多的教育确实有助于降低抑郁水平,然而当受教育程度达到一定水平后,接受更高的教育不仅无助于抑郁水平的降低,反而会加剧抑郁水平的提升。可见,教育对抑郁的影响并非简单的线性关系,而是存在着“健康红利”的上限,抑郁症确实更加青睐那些拥有研究生及以上学历的高知识阶层。

其次,本文探究了教育对于不同年龄群体抑郁水平的影响,发现该影响呈现出复杂多样的模式而非一致的效果。对于中青年群体而言,教育确实对抑郁存在“U”型的非线性影响;而对于老年群体而言,教育对抑郁的影响则呈现出线性关系,此时教育年限的提升能够显著降低抑郁水平。这表明尽管高学历在个体生涯早期可能会对其抑郁水平产生负面作用,但从长期来看,高学历依然有助于其抑郁水平的降低,这在老年阶段体现得最为明显。 这表明教育对抑郁的影响存在着明显的年龄效应,会伴随着个体生命周期呈现出不同的模式与特征。

最后,本文借助中介变量分析法探讨了教育对于抑郁的作用机制,发现教育能够通过改善个体的健康与认知能力,以及提升个体的社会经济地位降低其抑郁水平,证实了“分配机制”与“社会化机制”发挥着重要的中介作用。一方面,受教育程度更高的群体由于拥有更高的认知能力,因此能够更好地解决生活与工作中出现的问题,缓解抑郁情绪,且高学历群体往往更加注重个人的健康,会养成良好的运动习惯,降低慢性病等生理疾病的产生,进而降低自身的抑郁水平;另一方面,受教育程度更高的群体往往会拥有更高的收入水平与社会地位,从而拥有更多的资源来投资于个人健康,并对自己的生活表现出更高的满意度,从而减少心理健康和情绪方面的问题,降低自身的抑郁水平。尽管同时存在着这两类机制,但本研究发现“社会化机制”在其中发挥着更为重要的作用,这表明在中国,教育更多是通过改善个体的自我认知与自我管理能力从而增进个体的心理健康水平的,这与西方社会经济地位因素占主导的情况存在着较大的差异(Ross& Wu,1995),其背后的原因非常值得在未来进一步地挖掘与探讨。

本文的研究不仅在理论上增进了对教育影响抑郁问题的理解,也具有重要的政策启示意义。首先,本文证实教育除了有利于提升个体的人力资本,改善个体的身体健康,也有助于在一定程度上改善个体的心理健康水平,因此通过增加教育投入、完 善 教 育 供 给———特 别 是 加 强 义 务 教 育 建设———有助于改善社会的健康水平,降低社会的抑郁风险,促进社会和谐,打造“健康中国”。其次,本文发现对于那些接受过高等教育的群体而言,更多的教育反而可能带来更大的抑郁问题,因此在高等教育阶段不仅应当注重对大学生群体的身体健康培育,也应重视该群体的心理疾病如抑郁的防治,从而改善伴随高学历可能出现的不良心理状况。

此外,本文还发现教育对于个体抑郁水平的影响会在进入老年后更为明显,这表明增加教育投入即使在短期内的健康效果并不显眼,但随着社会人口步入老龄化,其健康红利终将在长期凸显,因此在决策时需要考虑长远。最后,本文表明教育对抑郁的影响主要是通过增强个体的认知能力与身体健康水平实现的,因此除了常规的学校教育之外,政府还可协同企事业单位和社会组织等加强对于社会公众的健康知识宣传与教育,提升公众的健康认知能力,培育公众良好的运动习惯,从而与学校教育相配合,共同促进社会心理健康水平的提升。本文作为一项探讨中国背景下教育对抑郁影响的尝试性研究,尚存在着一些不足。首先,由于数据可得性问题,本文仅采用了单一年份的截面数据,未能深入分析教育对于抑郁影响的时间序列效应。其次,同样囿于数据,本文对于中介变量的选取尚不够全面,未能精细地考察个体健康生活习惯、自我管理能力等因素的影响。最后,尽管研究证实受教育程度对于抑郁具有显著影响,但考虑到中国教育发展不平衡的格局,因此不同的教育质量也可能会导致影响效果的异质性,这些均有待未来研究进一步的深入。

参考文献:

程 令 国、张 晔、沈 可,2015:《教 育 如 何 影 响 了 人 们 的 健康? ———来自中 国 老 年 人 的 证 据 》,《经 济 学 (季 刊)》第1期。

李甲森、马文军,2017:《中国中老年人抑郁症状现状及影响因素分析》,《中国公共卫生》第2期。

Aneshensel,C.S.,1992,“SocialStress:TheoryandRe-search”,AnnualReviewofSociology,18:15-38.

Bracke,P.,E.Pattyn and O.von dem Knesebeck,2013,“OvereducationandDepressiveSymptoms:Diminish-ing Mental Health Returnsto Education”,Sociologyof Health&Illness,35(8):1242-1259.

Bracke,P.,V.vandeStraatandS.Missinne,2014,“Education,Mental Health,and Education-Labor MarketMisfit”,Journalof HealthandSocialBehavior,55(4):442-459.

Chevalier,A.and L.Feinstein,2006,“Sheepskin orProzac:TheCausalEffectofEducationonMentalHealth”,

ReportpublishedbyCentrefortheEconomicsofEduca-tion,LondonSchoolofEconomics,London.

Cho,M.J.,J.J.NamandG.H.Suh,1998,“PrevalenceofSymptomsofDepressioninaNationwideSampleofKo-

reanAdults”,PsychiatryResearch,81(3):341-352.

Dohrenwend,B.P.,I.Levav,P.E.Shrout,S.Schwartz,G.Naveh,B.G.Link,A.E.Skodoland A.Stueve,1992,

“SocioeconomicStatusandPsychiatricDisorders:TheCau-sation-SelectionIssue”,Science,255(5047):946-952.

Easterbrook,M.J.,T.Kuppensand A.S.Manstead,2016,“TheEducationEffect:HigherEducationalQualifica-

tionsareRobustlyAssociatedwithBeneficialPersonalandSocio-PoliticalOutcomes”,SocialIndicatorsResearch,126(3):1261-1298.

Feinstein,L.,2002,“QuantitativeEstimatesoftheSo-cialBenefitsofLearning,2:Health(DepressionandObesi-ty)”,ReportpublishedbytheCentreforResearchontheWiderBenefitsofLearning,InstituteofEducation,London.

Gecas,V.and M.A.Seff,1989,“SocialClass,Occupa-tionalConditions,andSelf-Esteem”,SociologicalPerspec-tives,32(3):353-364.

Goesling,B.,2007,“TheRisingSignificanceofEduca-tionforHealth?”,SocialForces,85(4):1621-1644.

Jalovaara,M.,2002,“Socioeconomic DifferentialsinDivorceRiskbyDurationof Marriage”,DemographicRe-search,7(16):537-564.

Kettunen,J.,1997,“EducationandUnemploymentDu-ration”,EconomicsofEducationReview,16(2):163-170.

Levecque,K.,R.vanRossem,K.deBoyser,S.vande VeldeandP.Bracke,2011,“Economic Hardshipand De-

pressionacrossthe Life Course:TheImpactof WelfareStateRegimes”,JournalofHealthandSocialBehavior,52(2):262-276.

Link,B.G.,M.C.Lennonand B.P.Dohrenwend,1993,“SocioeconomicStatusand Depression:TheRoleof OccupationsInvolvingDirection,Control,andPlanning”,A-mericanJournalofSociology,98(6):1351-1387.

Link,B.G.,J.C.Phelan,R.MiechandE.L.Westin,2008,“TheResourcesthatMatter:FundamentalSocialCau-sesofHealthDisparitiesandtheChallengeofIntelligence”,Journalof HealthandSocialBehavior,49(1):72-91.

Lorant,V.,D.Deliège,W.Eaton,A.Robert,P.Philip-potand M.Ansseau,2003,“SocioeconomicInequalitiesin

Depression:A Meta-Analysis”,AmericanJournalofEpi-demiology,157(2):98-112.

Ludwig,A.M.,1995,ThePriceof Greatness:Resol-vingthe Creativity and Madness Controversy,Guilford:GuilfordPress.

Miech,R.A.and M.J.Shanahan,2000,“SocioeconomicStatusand DepressionovertheLifeCourse”,JournalofHealthandSocialBehavior,41(2):162-176.

Mirowsky,J.andC.E.Ross,1998,“Education,Person-alControl,LifestyleandHealth:A HumanCapitalHypoth-

esis”,ResearchonAging,20(4):415-449.

Mirowsky,J.andC.E.Ross,2003,Education,SocialStatus,andHealth,NewYork:AldineDeGruyter.

Newmann,J.P.,1989,“AgingandDepression”,Psy-chologyandAging,4(2):150-165.

Pearlin,L.I.,1989,“The Sociological Study ofStress”,Journalof HealthandSocialBehavior,30(3):241-256.

Qin,X.,S.WangandC.R.Hsieh,2016,“ThePreva-lenceofDepressionand DepressiveSymptomsamong A-dultsinChina:EstimationBasedonaNationalHousehold Survey”,ChinaEconomicReview,51:271-282.

Ross,C.E.andJ.Huber,1985,“HardshipandDepres-sion”,Journalof Healthand SocialBehavior,26(4):312-327.

Ross,C.E.andC.L.Wu,1995,“TheLinksbetween Educationand Health”,AmericanSociologicalReview,60(5):719-745.

Vande Velde,S.,P.Brackeand K.Levecque,2010,“GenderDifferencesin Depressionin23 European Coun-tries.Cross-NationalVariationintheGenderGapinDepres-sion”,SocialScience& Medicine,71(2):305-313.

vondem Knesebeck,O.,E.Pattyn and P.Bracke,2011,“EducationandDepressiveSymptomsin22EuropeanCountries”,International Journal of Public Health,56(1):107-110.

Wang,W.,2008,“Educationand Depressionin Tai-wan:AgingTrajectories,CohortVariations,Mechanismsof

Divergence,andResourceSubstitution”,TheUniversityofTexasatAustinDissertation.

Woolston,C.,2017,“GraduateSurvey:A Love-HurtRelationship”,Nature,550(7677):549-552.

Yu,J.,J.Li,P.Cuijpers,S.Wuand Z.Wu,2012,“PrevalenceandCorrelatesofDepressiveSymptomsinChi-neseOlderAdults:APopulation-basedStudy”,Internation-alJournalofGeriatricPsychiatry,27(3):305-312