【内容摘要】基于2011~2018年全国流动人口动态监测调查数据,测算分析流动人口生育水平及其变化趋势,并重点研究全面二孩政策对流动人口生育水平的影响效应及内在机理。结果表明,2010年以来中国流动人口生育水平总体呈现波动上升趋势,全面二孩政策对流动妇女二孩生育水平影响较明显,但政策调整所形成的生育堆积效应释放较快。2017年中国流动人口生育水平达到峰值,孩次递进总和生育率为1.862,此后,流动人口生育水平由升转降。随着二孩政策的逐步实施,不同社会经济地位流动人口的二孩生育水平发生了逆转,高社会经济地位流动人口的二孩生育水平先是低于,随后开始接近甚至反超低社会经济地位流动人口。通过深入研究全面二孩政策带来的不同群体间生育格局的变化,有助于把握中国人口长期发展趋势。

【关键词】全面二孩政策;生育水平;总和生育率;孩次递进总和生育率;拐点

【作者简介】石智雷,中南财经政法大学人口与健康研究中心教授;吕婕,中南财经政法大学公共管理学院硕士研究生。武汉:430073

【文章来源】石智雷,吕婕.全面二孩政策与流动人口生育水平变动[J].人口研究,2021,45(02):13-29.

The Universal Two-child Policy and the Changes in the Fertility Level of Floating Population

Shi Zhilei Lyu Jie

Abstract: Based on the China Migrants Dynamic Survey from 2011 to 2018, this paper calculates the fertility level and analyzes its changing trend of the floating population, and focuses on the influence effect and internal mechanism of the universal two-child policy on the fertility level of the floating population. The results show that the fertility level of floating population in China has fluctuated and increased since 2010, and the universal two-child policy has a significant impact on the second-child fertility level of floating women. However, the accumulation effect of fertility caused by policy was released quickly. In 2017, the fertility level of China's floating population reached a peak of 1.862, which was also the turning point when the fertility level rose to decline. With the gradual implementation of the two-child policy, the second-child fertility level of the floating population of different socioeconomic status has reversed: the second-child fertility rate of the floating population of high socioeconomic status is lower at first, and then begins to approach or even oppose the low socioeconomic status. By studying the changes of fertility patterns among different groups brought about by the universal two-child policy, we can grasp the long-term development trend of China's population.

Keywords: The Universal Two-child Policy,Fertility Level,Total Fertility Rate,Progressive Total Fertility Rate,Turning Point

Authors: Shi Zhilei is Professor, Population and Health Research Center, Zhongnan University of Economics and Law; Lyu Jie is Master Student, School of Public Administration, Zhongnan University of Economics and Law. Email: shizhilei2004@126.com

1 引言

作为一个人口大国,人口问题始终是制约我国全面协调可持续发展的重大问题,是实现现代化建设“两个阶段”战略安排的关键因素。2016年实施的全面二孩政策,是对我国最新人口问题的积极回应,对其实施效果的评估和研究,不仅直接关系到未来生育政策调整和人口长期均衡发展,而且是做好未来产业布局、资源配置、福利安排等重要工作的基本依据。

全面二孩政策如何影响生育水平这一问题,目前还未见深入研究,并且全面二孩政策实施以来的生育水平测度研究也较少,而这些问题恰恰是影响我国未来生育政策调整和完善配套政策的关键。本研究选择流动人口作为研究对象,主要基于3点考虑:第一,流动人口规模大。据统计,截至2018年底中国流动人口规模已达2.41亿,占全国人口总量的17%,其生育水平的变动对我国总人口生育水平未来走势的影响很大。第二,流动人口代表性强。流动人口跨越农村和城市,兼具城乡生活经历,生活方式和生育理念同时受到城市和农村的影响,因此其生育行为模式具有很强的代表性,是一个十分重要的群体。第三,流动性构成了现代社会的本质特征,是现代社会的标志和未来趋势(Bauman,2018)。过去40年,我国经历了并正在经历着从很少迁移的“乡土中国”向大规模、高频率迁移的“迁徙中国”转变的过程,迅速实现了向大规模、全方位、多层次、多元化的全员迁移流动的转变(段成荣等,2020)。人口流动正逐步从社会“变态”演化为“常态”,而流动人口的生育特征也将扩散到更多群体。

本研究关注的重点问题是:在单独二孩和全面二孩政策逐步实施的过程中,我国流动人口生育水平变动趋势是怎样的?该政策如何影响流动人口的生育行为和生育水平?这种影响的内在机理又是怎样的?为回答以上问题,本文使用2011~2018年全国流动人口动态监测调查数据,分别反推计算了历次监测调查时点前一年的流动人口生育水平,并重点对比了二孩生育水平在全面二孩政策实施前后的差异,最后还探讨了全面二孩政策影响流动人口生育水平的内在机理。

2 文献综述

2.1 全面二孩政策实施以来的生育水平研究

全面二孩政策实施以来,关于我国生育水平的研究相对较少。目前已有文献使用的数据大多来源于原国家卫生计生委组织的2017年全国生育状况抽样调查。该调查的目标总体为2017年7月1日零时现住中国大陆的15 ~60岁中国籍女性人口。学者们在衡量生育水平时一般采用时期生育率指标(总和生育率、递进总和生育率、内在生育率)、队列生育率指标或终身生育率指标。根据研究地域范围的差异可将现有研究分为两类。一类是针对全国总人口生育水平的研究。贺丹等(2018)的计算结果显示,2006~2015年我国平均总和生育率在1.6左右,2016年受全面二孩政策的影响,总和生育率回升至1.77。在计算2017年总和生育率时,陈卫和段媛媛(2019)假设调查时点前的出生人数占全年出生人数的1/2,发现2017年总和生育率出现了下降。为揭示全面二孩政策下生育水平变动的原因,陈卫(2019)进一步分析了二孩生育率变动趋势及二孩生育的人群特征,发现以往与生育水平呈现负相关的因素,诸如年龄、受教育程度、职业、工作单位性质、收入、住房面积等,在二孩政策下却呈现出与生育水平的正相关关系。

另一类是针对省级或区域层面生育状况的研究。这类研究除了考察所研究区域的生育水平之外,往往还会进一步分析妇女的生育意愿及其影响因素。石人炳等(2019)分析了调查时点前一年西南地区(重庆、四川、贵州和云南)的生育状况,并重点对比了全面二孩政策实施前后各项生育指标的差异。原新等(2019)分析了我国少数民族省区的生育水平,认为2006~2016年少数民族省区平均总和生育率为1.97,一直高于全国平均水平,并从生育水平、生育结构和民族差异等方面对少数民族与汉族、不同少数民族妇女间的生育行为差异进行了对比分析。王金营等(2019)分析了2006~2016年我国北方七省市的生育状况,认为其总和生育率处于1.5~1.9之间,并进一步从理想子女数和孩次意愿递进生育率的角度考察了妇女生育意愿。李孜等(2019)分析了2006~2016年重庆的生育水平,认为这期间重庆平均总和生育率在1.61左右,此外,她们也用类似王金营等(2019)研究中的指标分析了生育意愿,并从生育成本的角度进行了解释。

2.2 流动人口的生育水平研究

根据使用数据的不同,可将目前关于我国流动人口生育水平的研究分为两类。一类使用全国人口普查数据或全国1%人口抽样调查数据。例如,周皓(2015)使用2000年第五次全国人口普查数据分析了人口流动对生育水平的影响,发现在剔除人口流动的选择性之后,流动人口生育水平显著低于非流动人口;郭志刚(2010)从2005年全国1%人口抽样调查数据中识别出流动人口并剥离城市人户分离人群,计算了调查时点前一年(2004年11月1日至2005年10月20日)流动人口的生育水平,发现流动人口总和生育率已处于极低水平(1.137)。

另一类则直接使用全国流动人口动态监测调查数据。李丁和郭志刚(2014)使用2012年全国流动人口动态监测调查数据计算得出2009~2011年我国流动人口总和生育率大概在1.6以上,并指出由于数据本身存在各年龄组婚姻结构、孩次结构的偏差以及生育者与未生育者比值偏高等问题,流动人口实际生育水平可能更低。在省级层面,梁海艳等(2016)使用2014年云南流动人口动态监测调查数据,分户籍性质计算了调查时点前一年(2013年5月1日至2014年4月30日)云南流动人口的生育水平,并进一步采用标准化和因素分解的方法,从年龄结构的角度对流动人口生育水平的差异进行了探讨。

综上所述,全面二孩政策实施以来,关于政策调整对生育水平变动的影响已有部分研究,但是还存在3点不足:第一,以往关于生育水平的研究主要是基于某一年调查数据反推计算研究年份的生育水平,但这种数据方法未能考虑到调查年份的育龄妇女在以往年份的生育行为是否发生在流动状态中,因此会影响不同年份生育水平测度结果的可比性;第二,目前关于流动人口生育水平的研究时间跨度只到2012年,近几年尤其是全面二孩政策实施后的变动趋势还不得而知;第三,全面二孩政策调整必然会对生育水平产生影响,但这种影响效应能够持续多久?作用机制是怎样的?这一点还有待深入讨论。

鉴于此,本研究使用2011~2018年全国流动人口动态监测调查数据,分别反推计算历次监测调查时点前一年的流动人口生育水平,并重点考察其与全面二孩政策实施的关系,最后还将探讨全面二孩政策影响不同人群生育水平的内在机理。与既有研究相比,本研究可在一定程度上避免研究对象模糊以及单一年度数据带来的计算结果偏差,从而更好地从流动人口角度测度全面二孩政策的实施效果。另外,本文还深入研究了全面二孩政策带来的不同群体间生育格局的变化,有助于把握我国人口长期发展趋势。

3 研究设计

3.1 数据与数据处理

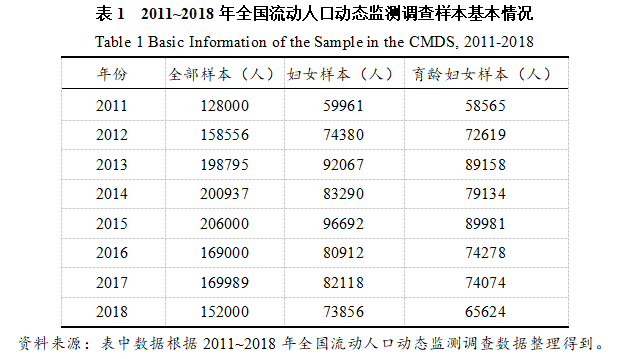

本研究使用的是2011~2018年全国流动人口动态监测调查数据(China Migrants Dynamic Survey,CMDS)。监测调查在每年5月开展,采用分层、多阶段、与规模成比例的PPS抽样方法,样本对全国、各省和主要城市均具有代表性。调查范围覆盖全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团,调查对象为调查前一个月来本地居住、非本区(县、市)户口且调查时年龄在15周岁及以上的流入人口。表1展现了2011~2018年全国流动人口动态监测调查数据样本的基本情况。

本研究讨论的是15~49周岁流动妇女的生育水平,因此在计算生育率时仅使用流动妇女提供的出生信息及生育信息。根据研究目的的不同,在计算年度时需采用两种统计口径。一是以监测调查年份为参考回推一年的日历年度。使用日历年度的统计口径一方面有利于整体把握2010年以来的流动人口生育水平变动趋势;另一方面有利于识别某些特殊生肖年份对生育水平变动的影响。然而,日历年度的时间跨度只到2017年,这之后的生育状况如何无法了解。二是以监测调查时点为参考回推一年的自然年度。使用自然年度的统计口径可以兼顾相邻两年流动人口的生育状况,由于一个家庭从有生育意愿到做出实际行动需要一定时间,因而对存在一定时滞性的二孩生育行为而言,这种统计口径可以更为真实地反映全面二孩政策对流动人口生育行为的影响。不过,这种统计口径难以识别特殊生肖年份对生育水平的影响效应。基于两种统计口径各自的优势和劣势,在本文第四部分的分析中,我们先采用日历年度的统计口径,以整体把握2010年以来的流动人口生育水平变动趋势;然后采用自然年度的统计口径,重点分析2016年1月全面二孩政策实施以来的流动人口生育水平变动情况。

在流动人口生育水平测度上,本文借鉴已有研究,主要采用总和生育率(TFR)和孩次递进总和生育率(PTFR)两个指标。数据处理的具体步骤如下:

第一步,筛选出女性样本,并根据样本出生年月信息生成年龄变量。年龄计算方法因年度统计口径不同而有所差异。以日历年度为统计口径时,年龄等于调查年份减去样本出生年份。以自然年度为统计口径时,样本出生月份若在5月(不含5月)~12月,则年龄为调查年份减去出生年份;样本出生月份若在1月~5月(含5月),则年龄为调查年份减去出生年份再减1。依据以上规则计算得到样本年龄,然后筛选出年龄在15~49周岁的流动妇女,并分年龄统计其人数,x为年龄(15≤x≤49)。

第二步,在第一步基础上,根据样本生育信息,将一孩、二孩、三孩及以上孩次的出生时间限定在调查年份前一年1月1日至12月31日(日历年度),或是调查年份前一年5月1日至调查年份4月30日(自然年度)。然后在此条件下筛选出计算年度内出生的一孩、二孩、三个及以上孩子,并按流动妇女年龄分别统计其数量,i为孩次(i=1,2,3+)。

第三步,将流动妇女年龄变量与拥有子女数变量进行交互,得到截至计算年度末、15~49周岁的拥有不同数量子女的流动妇女人数。但在以日历年度为统计口径计算流动妇女生育率时,以样本年龄信息而非生育信息为依据识别出的育龄妇女中可能存在计算年度之后的生育信息,如果直接纳入计算会造成结果偏误,因此需要进行处理。具体做法是,识别出有i个孩子并且第i孩是在x年以后年份出生的流动妇女,然后将她们纳入截至x年末有i-1个孩子的育龄妇女中,得到最终的流动妇女人数。在自然年度统计口径下计算流动妇女生育率时不存在这种问题。

第四步,将前三步识别出的分年龄流动妇女人数、其生育的孩子数以及拥有不同数量子女的流动妇女人数代入总和生育率和孩次递进总和生育率公式进行相应计算。

3.2 指标和数据的选择

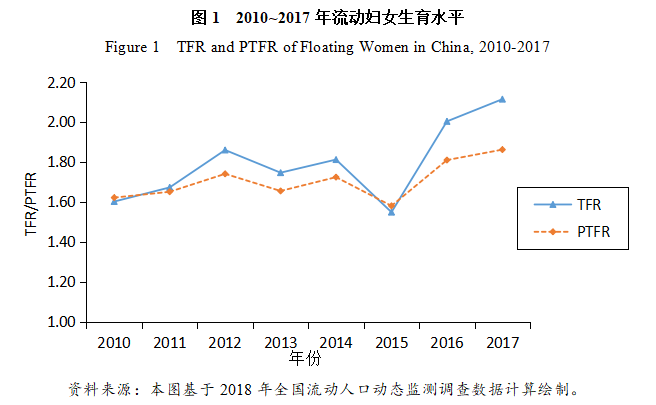

流动人口生育水平计算的关键在于指标和数据的选择。在生育水平的衡量指标上,总和生育率因控制了妇女年龄结构且计算方便而为多数学者所采用。为与以往研究结果进行对比,本文也使用该指标进行计算。但是,本文重点关注全面二孩政策对流动人口生育水平的影响,重点探讨已生育一孩的妇女递进到二孩生育队列的比例,而总和生育率指标未能将孩次结构考虑在内,因此我们进一步计算了同时控制了妇女年龄结构和孩次结构的递进总和生育率。图1是分别使用上述两种指标测算的流动人口生育水平。可以看出,孩次递进总和生育率因控制了孩次结构而在一定程度上平缓了生育水平波动。

在数据选择上,以往研究一般仅使用单年度数据反推计算过去历年的生育率,但对于流动人口生育水平而言,采用这种数据方法可能存在一定偏差。原因在于,流动并非一种稳定的状态,一个时刻的流动人口在另一个时刻可能属于非流动人口(李丁、郭志刚,2014)。因此,使用单年度数据的测算结果仅表示当前的流动妇女在以往年份的生育水平(见图1),而无法保证当前的流动妇女在以往年份的生育行为也发生在流动状态中,从而造成研究对象不可比。

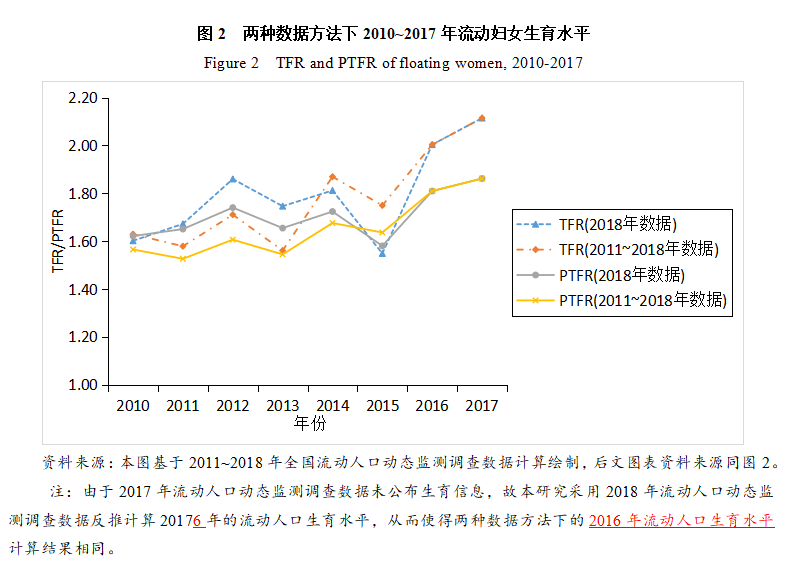

图2呈现了分别使用单年度和不同年份数据计算的流动人口生育水平。可以看出,使用两种数据方法计算得到的流动人口生育水平变动趋势存在一致性,但使用不同年份数据计算的生育水平变动趋势相对更稳健。不过,使用不同年份数据反推前一年的生育水平仍存在一定的偏误。图2显示,2014年之前使用2011~2018年历年数据计算的流动妇女生育水平低于用2018年单年度数据计算的结果。可能的原因是,单独二孩和全面二孩政策实施前部分不符合政策要求但生育了二孩的家庭,出于逃避罚款等原因而在当时的调查中漏报瞒报了二孩生育行为,从而造成对这之前生育水平的低估。受数据获取的限制,目前我们还无法测度这种漏报率有多高,但这种系统性偏误并不会影响流动人口生育水平的纵向比较。

4 生育政策调整对流动人口生育水平的影响

4.1 生育政策调整与流动人口生育水平变动:基于日历年度口径的分析

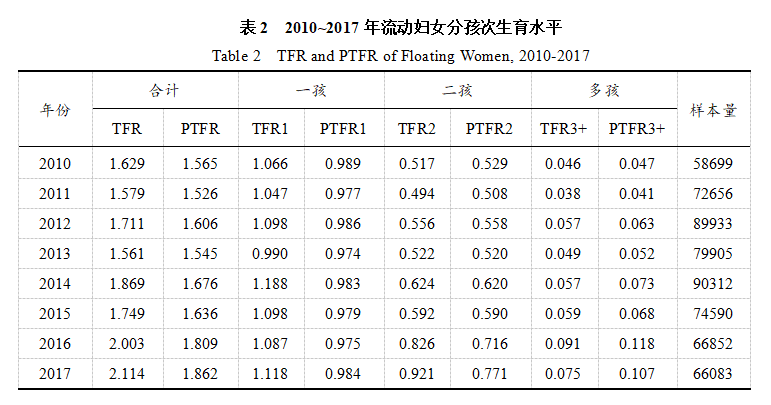

表2展现了2010~2017年我国流动妇女分孩次的总和生育率及递进总和生育率。整体来看,随着生育政策的逐步调整,我国流动妇女生育水平呈现上升趋势,总和生育率大致在1.56~2.11之间波动,孩次递进总和生育率与总和生育率变动趋势基本一致,且始终小于总和生育率。这是因为,在考虑孩次结构后,其测算方法会在一定程度上平缓某些年份因生育堆积带来的生育率异常波动,因此波动范围相对较小。

分孩次的生育率可以进一步揭示2010~2017年间我国流动妇女生育水平的变化特征。从一孩生育率来看,观察期间各年份的一孩总和生育率都大于一孩递进总和生育率,这与多数学者使用“六普”或生育状况抽样调查数据得出的结论相反,表明流动人口动态监测调查所覆盖的流动妇女每年都有显著的“出生堆积”(李丁、郭志刚,2014)。一孩递进总和生育率整体变动趋势较为平稳,平均值为0.98,意味着98%的流动妇女都将生育一孩。在整个观察期间,二孩递进总和生育率与递进总和生育率变动趋势较为一致。二孩递进总和生育率在2014年有小幅上升,接着在2015年出现回落,最终在2016~2017年出现了较大幅度的提高,但显著低于二孩总和生育率,表明这两年存在二孩出生堆积现象。二孩递进总和生育率平均值为0.60,意味着已生育一孩的流动妇女有60%的概率会生育二孩。多孩递进总和生育率始终保持在较低水平,平均值为0.07,意味着已生育二孩的流动妇女有7%的概率将生育三个及以上孩子。不过,由于多孩生育比重较小,其对总生育水平变动的影响不大。

流动妇女生育水平的波动主要受生肖偏好和生育政策调整的影响。第一,在某些特殊生肖年份,可能会有父母选择推迟或提前原本的生育计划,使得当年及其前后年份的总和生育率出现反常波动。2012年(龙年)出现的生育高峰及2015年(羊年)出现的生育低谷可部分从父母的生肖偏好中得到解释,这也与陈卫(2019)的研究结论较为一致。第二,生育政策的不断调整带来了流动妇女生育水平的持续上升。受到2013年底单独二孩政策实施的影响,流动妇女生育水平在2014年有所上升,但由于政策并非影响全部人群,因此上升幅度不大。2016年初全面二孩政策实施后,流动妇女生育水平大幅提高,孩次递进总和生育率由2015年的1.636上升到2017年的1.862,二孩递进总和生育率由2015年的0.590上升到2017年的0.771。可见,全面二孩政策的实施有效提高了流动人口的生育水平。

不过,这种生育率的大幅提高是生育政策调整带来的生育堆积现象。单独二孩和全面二孩政策相继实施后,受生育年龄的影响,较多高龄育龄妇女会集中在较短时间内生育二孩,进而形成生育堆积效应。2014年和2016~2017年生育水平的上升,就是单独二孩和全面二孩政策形成的生育堆积效应。由于二孩政策实施更多影响的是原本已生育了一孩但受政策限制无法生育二孩的妇女(尤其是年龄较大的妇女),生育堆积效应会使得总和生育率在基数(育龄妇女人数)不变的情况下,分子(当年出生的二孩)大幅增加,从而导致二孩总和生育率出现明显上升,而二孩递进总和生育率在考虑孩次结构后,上升幅度会相对较小。生育堆积效应释放之后,生育水平将进入一个较为稳定的时期,这时生育水平比政策调整前高出的部分是二孩政策的释放效应,即由于符合政策的生育人群增加而提高的生育水平。

4.2 全面二孩政策实施以来的流动人口生育水平变动:基于自然年度口径的分析

全面二孩政策带来的生育堆积效应的释放能持续多久?不同区域的政策响应情况如何?为回答这些问题,本文将从时间和空间的角度,重点分析全面二孩政策实施以来我国流动人口的生育状况。与前文不同的是,为得到更准确的估计,本部分将主要使用孩次递进总和生育率指标。同时,为兼顾2017年与2018年的情况,将采用自然年度的时间口径进行分析。

4.2.1 全面二孩政策与流动妇女生育水平

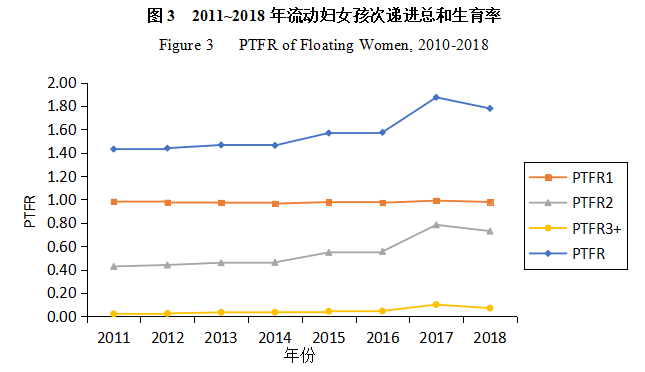

全面二孩政策实施以来,流动人口生育水平大幅提升。图3显示,流动妇女孩次递进总和生育率的提高很大程度上是二孩递进总和生育率提高的结果,是受到政策影响释放的二孩出生堆积效应。不过,这种效应的释放并未持续很久,在全面二孩政策实施的第三年,即2018年,孩次递进总和生育率就降至1.78,形成了生育水平由上升到下降的拐点。陈卫和段媛媛(2019)的研究显示,全国总和生育率在2016年达到峰值,2017年进入下降趋势。本研究显示,流动妇女孩次递进总和生育率的拐点推迟了1年,在2017年达到峰值,2018年进入下降趋势。

拐点的出现反映了我国人口发展的基本规律。全面二孩政策实施之后,生育水平虽然出现了短暂反弹,但仍无法逆转继续下降的大趋势。这在一定程度上表明,生育政策在数量上的约束对生育水平变动的影响已逐渐消失。也就是说,2010年以来的流动人口生育率已维持在一个相对稳定的低水平状态,虽然会因受到生育政策实施带来的时期效应的冲击而出现波动,但是一旦时期效应释放完成,之后的生育水平就已经基本接近绝大多数家庭真实的生育水平。从长期来看,生育政策调整对提升生育水平的作用并不大。

4.2.2 全面二孩政策与不同区域的流动妇女生育水平

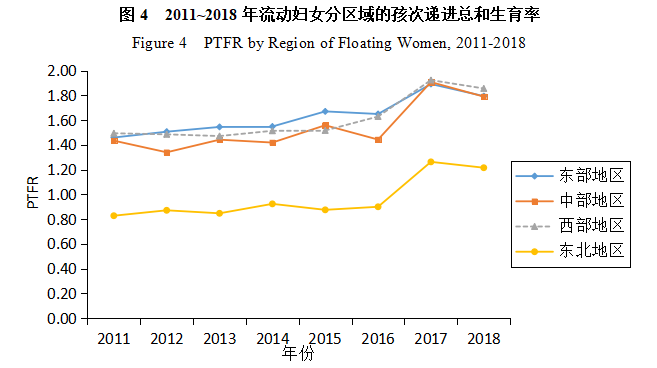

从空间角度来看,东部、中部和西部地区的流动妇女生育水平差异不大,东北地区的流动妇女生育水平明显偏低(见图4)。2016年之前,各区域流动妇女生育水平的变动趋势较为平稳,东部、中部和西部地区流动妇女的孩次递进总和生育率差异不明显,平均值分别为1.58、1.45和1.55,均处于低生育率水平;东北地区的孩次递进总和生育率平均值仅为0.88,处于超低生育率水平。可见,区域经济发展水平与生育水平之间不一定有必然联系。受全面二孩政策实施的影响,2017年各区域的流动妇女生育水平均有一定上升,其中,中部和东北地区的上升幅度较大。不过,2018年各区域的流动妇女生育水平均出现了回落,东部、中部、西部和东北地区的孩次递进总和生育率分别为1.80、1.79、1.86和1.22,生育率最高的西部地区比生育率最低的东北地区高0.64。

5 流动人口生育水平变动的内在机理分析

我国20世纪执行的计划生育政策并非是全国一刀切的“一孩政策”,而是在地区间和人群间都有很强的异质性(郭志刚等,2003)。计划生育政策的异质性导致了多样化的政策生育率,这必然会影响到生育政策调整后不同地区、不同人群的生育行为,进而产生政策效应释放上的差异。另外,流动人口群体内部也存在异质性。在全面二孩政策实施后,受政策调整影响更大的往往是那些同时具备生育意愿和生育能力,但在此之前不符合二孩生育条件的群体。也就是说,计划生育政策的异质性和流动人口群体内部的异质性,导致了全面二孩政策效应释放情况在不同人群间的差异。本文首先使用二元Logit模型对2011~2018年流动人口二孩生育行为的影响因素进行回归分析,然后从年龄、户籍性质、受教育程度以及职业地位等角度,对全面二孩政策影响流动人口生育水平的内在机理进行深入分析。

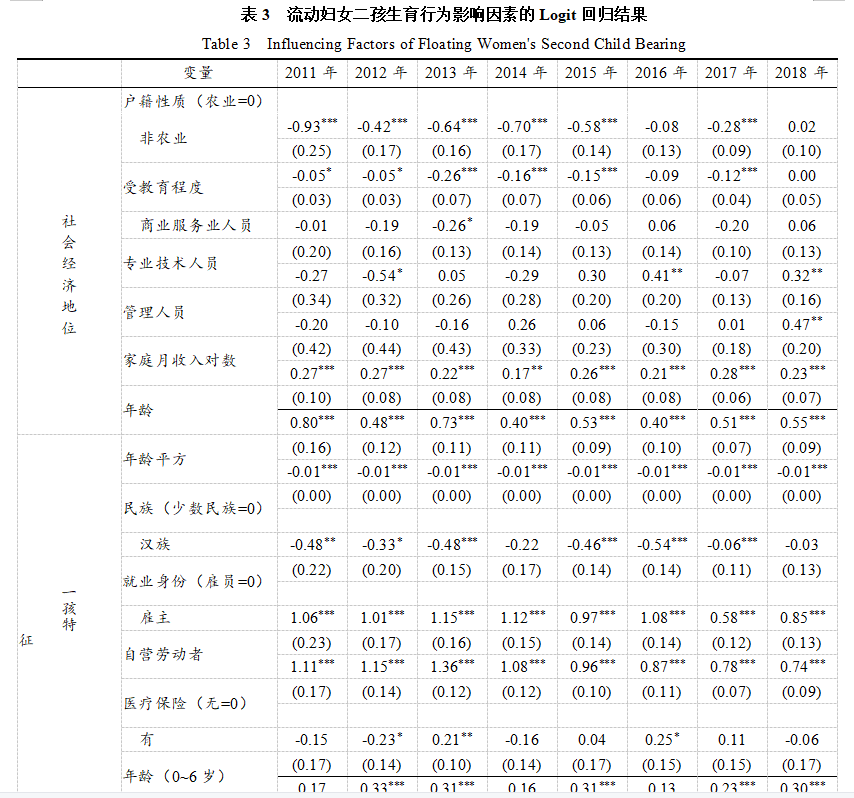

5.1 流动人口二孩生育行为的影响因素分析

本研究选取截至监测调查时点前一年已生育一孩的流动妇女是否生育二孩作为因变量(二分类变量),选取流动妇女的社会经济地位(户籍性质、受教育程度、职业类型和家庭月收入)作为核心自变量,并控制了流动妇女的个人特征(年龄、民族、就业身份、是否有医疗保险)、一孩特征(一孩年龄、性别、现居住地)、流动特征(流动范围、外出务工时间)以及区域特征。

回归结果显示(见表3),全面二孩政策实施以前,社会经济地位越低的流动妇女越可能生育二孩,但政策调整后这种关系发生了逆转。从户籍性质来看,全面二孩政策实施以前,农业户口的流动妇女更可能生育二孩,但随着全面二孩政策的实施,户籍性质的影响逐渐不显著。从受教育程度来看,全面二孩政策实施以前,低受教育程度的流动妇女更可能生育二孩,但政策调整后,受教育程度的影响逐渐不显著,主要原因在于高受教育程度流动妇女的二孩生育水平大幅提高,缩小了与低受教育程度流动妇女二孩生育水平之间的差距。从职业类型来看,随着全面二孩政策效应的逐步释放,不同职业对流动妇女二孩生育行为的影响从不显著变为显著。全面二孩政策对管理人员、专业技术人员这类职业地位较高的流动妇女影响更大,拉大了其与低职业地位流动妇女二孩生育水平的差距。从收入来看,家庭月收入越高的流动妇女越有可能生育二孩。石智雷和杨云彦(2014)的研究也表明,经济压力是导致人们放弃生育二孩的主要原因。可见,社会经济地位成为影响人们是否生育二孩的关键因素。

从个人特征来看,流动妇女的年龄、民族以及就业身份均会显著影响其二孩生育行为,但是否拥有医疗保险对其影响不太显著。相较于少数民族,汉族流动妇女二孩生育水平更低,但在2018年这种差异并不显著。相较于雇员,雇主和自营劳动者更可能生育二孩,可能的原因是后者工作时间弹性更大。从一孩特征来看,相较于拥有0~6岁孩子的流动妇女,拥有7~10岁孩子的流动妇女更可能生育二孩,但当孩子年龄进一步提高时,流动妇女的二孩生育意愿和生育能力都会显著下降。相较于有男孩的流动妇女,有女孩的流动妇女更可能生育二孩,反映出二孩生育的性别偏好始终存在。

5.2 不同年龄流动妇女二孩生育水平发生逆转

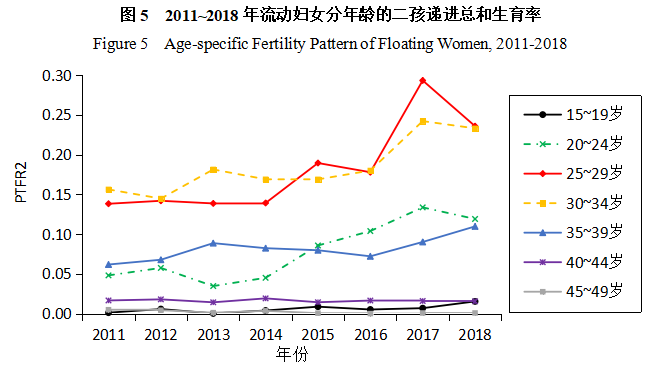

整体来看,在生育政策调整前,30岁以下流动妇女的二孩生育水平低于30岁以上流动妇女,在生育政策逐步调整后,该趋势发生了逆转。从图5中可以发现,流动妇女的二孩生育水平呈现3个梯度,25~29岁和30~34岁是生育二孩的主要年龄组,其次是20~24岁和35~39岁,19岁及以下和40岁及以上的流动妇女二孩生育水平最低。随着二孩政策的逐步实施,在3个梯度中,不同年龄流动妇女的二孩生育水平发生了逆转。例如在第一个梯度中,单独二孩政策实施前,25~29岁流动妇女的二孩递进总和生育率一直低于30~34岁流动妇女,随着单独二孩政策的实施,前者在2015年开始反超后者。另外,2017年二孩递进总和生育率上升幅度最大的是25~29岁流动妇女,其次是30~34岁流动妇女,但在2018年时,这两个年龄组流动妇女的二孩递进总和生育率基本相同。在二孩政策逐步实施的过程中,低年龄组流动妇女的二孩递进总和生育率上升幅度更大,但是在2018年下降幅度也更大。第二梯度中的20~24岁和35~39岁流动妇女的二孩生育水平也呈现出类似的变动趋势。稍有不同的是,20~24岁、25~29岁和30~34岁流动妇女的二孩递进总和生育率在2018年呈现下降趋势,但35~39岁流动妇女的二孩递进总和生育率依然呈现上升趋势。该现象反映出,随着二孩政策的逐步实施,生育二孩的流动妇女群体呈现短暂的年轻化趋势,但35岁及以上高年龄组流动妇女的生育堆积在2018 年还没有彻底释放完。

5.3 农业和非农业户口流动妇女二孩生育水平渐趋收敛

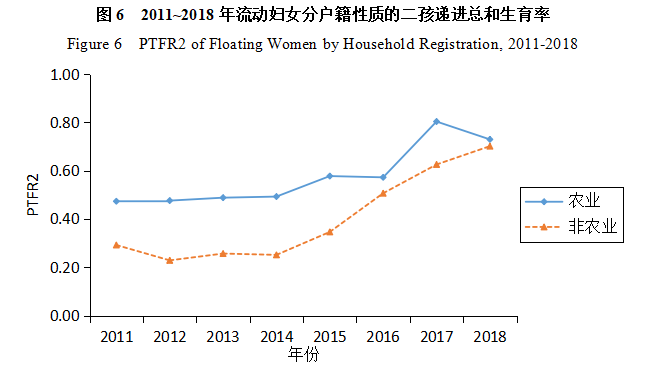

由于之前在城市地区实施的是更为严格的“一孩政策”,而在农村地区实施的基本都是“一孩半政策”,加上受生育文化的影响,农村地区的生育水平一直高于城市地区。随着二孩政策的逐步实施,农业和非农业户口流动妇女的二孩生育水平呈现收敛趋势。从图6中可以看出,无论农业还是非农业户口的流动妇女,二孩生育水平总体均呈现上升趋势,且前者二孩生育水平始终高于后者。2014年之前,农业和非农业户口流动妇女的二孩生育水平变动趋势比较平稳,前者的二孩生育水平一直高出后者90%左右。但2014年之后,非农业户口流动妇女的二孩生育水平提升速度比农业户口流动妇女更快,导致两类流动妇女二孩生育水平的差距不断缩小甚至有逆转的趋势。这是因为,一方面,长期以来农业户口人群的生育政策比非农业户口人群宽松,农业户口人群的二孩生育行为受计划生育政策的约束相对较小,二孩生育水平一直较高;另一方面,农业户口流动妇女越来越多地流向城市务工、随迁等,她们受城市生育文化观念和生活方式的影响,倾向于推迟生育时间、减少生育数量。

5.4 不同受教育程度流动妇女二孩生育水平趋于收敛

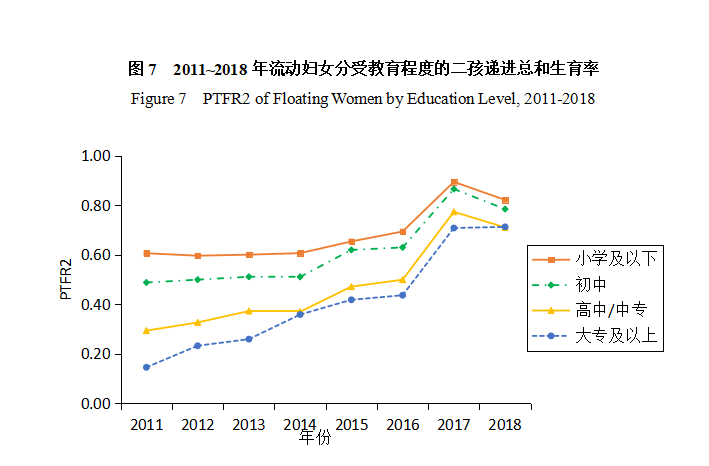

Schultz(1974)认为,发展中国家妇女的受教育水平与生育行为之间呈现显著负相关关系。但在低生育率社会,尤其是受生育政策调整的影响,这种关系是否依然成立还有待探讨。从图7中可以看出:(1)2011~2018年间,不同受教育程度流动妇女的二孩生育水平均呈现上升趋势,且流动妇女二孩生育水平与受教育程度存在负相关关系,即受教育程度越低,二孩生育水平越高。(2)高受教育程度流动妇女二孩生育水平上升幅度更大、速度更快,全面二孩政策实施后这一特征更为明显,从而缩小了与低受教育程度流动妇女二孩生育水平的差距。(3)2018年,除了大专及以上学历的流动妇女外,其他受教育程度流动妇女的二孩生育水平均出现了下降。高受教育程度流动妇女二孩生育水平大幅提高,接近甚至趋同于低受教育程度流动妇女的生育水平。可能的原因是,在低生育水平时期,受到生育成本的约束,低受教育程度流动妇女的二孩生育意愿反而较弱,而高受教育程度流动妇女由于拥有的经济资源和社会资源更丰富,因此在二孩生育上的行动力更强。

5.5 不同职业地位流动妇女二孩生育水平发生逆转

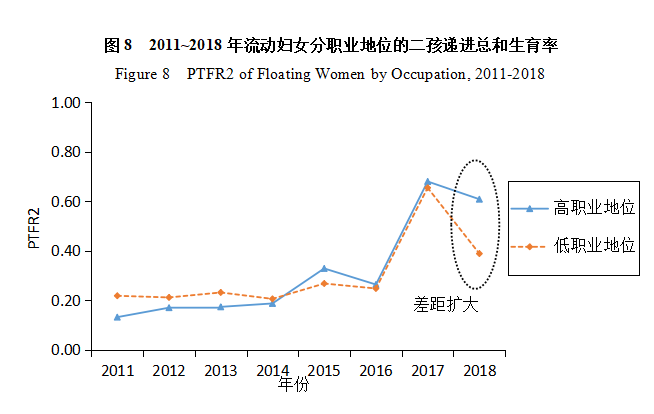

育龄妇女所从事的职业不同,工作性质、收入水平和社会地位等也会存在差异,进而对其生育行为产生影响。本部分将职业类型分为高职业地位(管理人员、专业技术人员)与低职业地位(商业服务业人员、制造业工人)两大类。图8显示,高职业地位流动妇女的二孩生育水平在生育政策调整前明显低于低职业地位流动妇女,但随着二孩政策的逐步放开,高职业地位流动妇女的二孩生育水平从2015年开始反超低职业地位流动妇女。2011~2013年间,高职业地位流动妇女的二孩递进总和生育率平均为0.16,低职业地位则为0.22;而到2018年,高职业地位流动妇女的二孩递进总和生育率上升为0.61,比低职业地位流动妇女高出56.41%。

不同社会经济地位流动人口的生育水平在生育政策调整前后发生的逆转,一方面反映出以往计划生育政策限制的主要是同时具备生育意愿与生育能力,但因不满足政策条件而无法生育二孩的高社会经济地位流动人口,因此在生育政策调整后,这部分人群的生育水平变化幅度较大;另一方面也说明在生育政策调整前后,影响流动人口生育行为的内在机理发生了重大变化,在二孩政策时期,社会经济地位成为影响人们二孩生育的关键因素,人们已经走出以往“越生越穷、越穷越生”的生育悖论,反而是社会经济地位较高的群体更倾向于多生孩子。

6 结论与启示

本研究基于2011~2018年全国流动人口动态监测调查数据,借助总和生育率和孩次递进总和生育率指标,测算分析了流动人口的生育水平及其变化趋势,并重点研究了全面二孩政策对流动人口生育水平的影响效应和内在机理,得出的主要结论如下:

(1)随着全面二孩政策的逐步实施,短期内流动人口生育水平得到较大幅度的提升。整体来看,受生育政策调整的影响,我国流动人口生育水平呈现逐步上升趋势。2013年底单独二孩政策实施后,流动人口生育水平在2014年有小幅上升,但在2015年又有所下降。2016年初全面二孩政策实施后,流动人口生育水平大幅提高。2015~2017年间,流动人口孩次递进总和生育率上升了13.81%,二孩递进总和生育率上升了30.68%。2017年流动人口生育水平达到峰值,孩次递进总和生育率为1.862,同时该年也是我国流动人口生育水平由上升到下降的拐点。

(2)二孩政策逐步实施形成的生育堆积效应得到较快释放。二孩政策的逐步实施使得本来想生但不能生二孩的妇女和年龄较大的妇女选择在政策调整后及时生育二孩,但是在政策实施后很快便释放了之前所堆积的二孩生育势能。单独二孩政策实施后,流动人口生育水平在第二年进入拐点;全面二孩政策实施后,流动人口生育水平在第三年进入拐点。可以判断,全面二孩政策无法从根本上改变我国出生人口数和生育率持续下降的态势。

(3)在二孩政策的影响下,不同社会经济地位流动人口的二孩生育水平发生了逆转。在单独二孩政策实施前,高社会经济地位流动人口的二孩生育水平明显低于低社会经济地位流动人口;随着二孩政策的逐步实施,高社会经济地位流动人口的二孩生育水平开始接近甚至反超低社会经济地位流动人口。这种逆转意味着人们的生育模式发生了重大转变,从以往“越穷越生”转变为“富者多生”,即社会经济地位较高群体有更高的生育水平。“越穷越生”是区域经济发展水平较低时,人们的家庭财富和收入增长陷入难以避免的马尔萨斯陷阱,而选择通过增加劳动力来提升家庭收入和家庭发展可持续性的一种模式。多生育一个孩子,家庭发展可能就多一份希望,这是家庭理性决策后形成的一种低水平均衡。当贫困的家庭跳出贫困陷阱,或者有了更多的生计策略选择后,其家庭财富积累和生活水平会进入更高水平的均衡状态。为了维持这种较高水平的均衡,他们就会对自己和子女进行更多的人力资本投资,而不是生育更多孩子(石智雷,2015)。这时孩子越多就需要越高的经济投入,生育行为的实现就不仅仅要有生育意愿,还要有养育孩子的经济能力。社会经济地位较高的女性,生育孩子的机会成本也会更高。这时,社会经济地位或者经济实力就会成为影响人们生育数量或者是否“生得起”的关键因素,而不是决定因素。可以判断,随着社会经济的发展和公共服务体系的进一步完善,人们的财富积累和生活水平会维持在高水平均衡状态,与此同时,生育水平会维持在一个新的低水平状态。

另外,生育政策调整对不同人群生育行为的影响存在显著差异。长期以来,30岁以下流动妇女的二孩生育水平低于30岁以上流动妇女;在二孩政策逐步实施的过程中,30岁以下流动妇女的二孩生育水平有明显上升,开始反超30岁以上流动妇女。分地区来看,流入到东、中和西部城市的流动妇女的生育水平及其变动趋势比较接近,都明显高于东北地区。非农业户口、高受教育程度和职业地位较高的流动妇女在全面二孩政策实施后释放出更大的生育势能。可见,以往计划生育政策限制的主要是同时具备生育意愿与生育能力,但因不满足政策条件而无法生育二孩的高社会经济地位群体,因此在生育政策调整后,这部分人群的生育水平变化幅度较大。在为流动人口提供生育服务时,应充分考虑该群体内部差异性导致的生育行为复杂性及多样性,从而有针对性地提供生育服务和家庭支持。