【摘要】使用2014年和2021年“湖北百县生育调查”数据,研究三孩政策下生育意愿的性别差异及内在机理。结果表明,相对于女性,男性的生育意愿更高,男性二孩生育意愿比女性提高了32.36个百分点,三孩生育意愿提高了76.56个百分点。在使用反事实方法处理可能存在的选择性偏差后,性别差异依然显著存在。同时,随着人口政策的放松,生育意愿性别差异也因生育空间释放而逐步扩大。进一步研究发现,这一性别差异只出现在男性占据优势地位的传统婚姻匹配模式中,它通过男孩偏好和性别分工来调节男女的生育意愿。男性的男孩偏好提升了男性的生育意愿,而“生育-工作”冲突则降低了女性的生育意愿。同时,这两种调节机制随婚姻匹配模式的转变会逐渐消失。

【关键词】生育意愿;性别差异;“生育-工作”冲突;

【文献来源】石智雷,郑州丽.性别视角下生育意愿研究[J].财贸研究,2023,34(06):9-20.DOI:10.19337/j.cnki.34-1093/f.2023.06.002.

Research on Fertility Intention from a Gender Perspective

SHI zhi-lei ZHENG zhou-li

Abstract: While the three child policy releases the space of fertility choice, it also brings gender differences in fertility willingness. Different from previous studies based on single sex fertility intention, this study uses the data of "fertility intention survey of 100 counties in Hubei Province" in 2014 and 2021 to study the gender differences and internal mechanism of fertility willingness under the three child policy. The results show that compared with women, men have higher fertility intention. After using the counterfactual method to deal with the possible selectivity bias, the gender difference still exists significantly. And this difference widens with the increase of children. The male's willingness to have two children is 32.36 percentage points higher than that of the female, and the willingness to have three children is 76.56 percentage points higher. From the selective two child to three child policy, the gender difference of fertility intention increases with the relaxation of the policy. Further analysis found that this gender difference only appears in the traditional family model in which men occupy a dominant position. It regulates the reproductive wishes of men and women through boy preference and division of labor. Men's preference for boys increased men's reproductive intention, while "fertility-work" conflict significantly reduced women's reproductive intention. Moreover, these two mechanisms disappear with the change of family model and the reversal of gender structure.

Key words: The three child policy Fertility intention Gender differences

一、问题的提出

从2014年的单独二孩到2016年的全面二孩再到2021年的三孩政策,渐次放松的生育政策并未扭转生育水平的持续下降。七普数据显示,我国生育率已经跌至1.3,超低生育率引发学界的高度关注。需要明确的是,生育行为的发生需要家庭内部夫妻达成一致决议,即分别涉及男性和女性的生育态度。在“一孩”或“一孩半”政策时期,制度限制在众多影响居民生育意愿的因素中居于主导地位(贾志科 等,2015),家庭内部在生育决策上几乎不存在协商空间。但在三孩政策背景下,政策允许生育水平已然显著高于实际生育率,个体生育决策权进一步扩大,家庭内部在“生与不生”以及“想生男孩女孩”等问题上具有的分歧日渐普遍。生育意愿的性别差异会对生育率产生怎样的影响目前尚无一致结论,但可以确定的是,这种隐藏在夫妻之间的一致(或不一致)是影响生育行为的关键因素,因为除非夫妻双方都有再生育孩子的意愿,否则生育行为几乎不可能发生。

以往的生育调查往往将女性或者整个家庭作为研究对象,很少有意去捕捉生育意愿的性别差异,也几乎没有研究对其形成机理进行深入讨论。它们大多基于一个共同的先验假设,即家庭内部在生育问题上不存在分歧,而忽略了男性与女性对生育决策所存在的偏好差异(Doepke et al.,2019)。实际上,生育决策是一种家庭层面的决策,生育行为也是以家庭为单位的集体行为(宋健 等,2019)。因此,仅调查女性或男性的生育意愿很可能会错估当前的生育意愿和生育行为(卿石松 等,2015),得出有偏结论。基于上述分析,从婚姻匹配模式和性别结构视角对生育主体的生育意愿差异进行讨论,对于改善当下的低生育率形势具有重要启示。

本研究基于家庭与性别的双重视角,利用单独二孩政策和三孩政策下的湖北百县生育调查数据库(2014,2021),结合反事实分析方法对生育意愿的性别差异进行了测度,考察了不同年龄组、城乡、地区经济发展水平以及社会经济地位的群体中生育意愿的性别差异,并重点分析了产生生育意愿性别差异的社会机制及其成立的婚姻匹配模式基础。

二、文献综述

(一)生育意愿性别差异的研究进展

鉴于低生育率条件下生育意愿与生育率之间的稳定性关系,生育政策调整后生育意愿研究的学术价值和政策意义再度提升,引发学界对生育意愿的研究热潮(石智雷 等,2014;吴帆,2020)。但诸如“2017全国生育状况抽样调查”、“中国健康与营养调查(CHNS)”等与生育政策制定高度相关的大型调查,却大多只将女性作为研究对象(风笑天 等,2016)。我们在“中国学术期刊出版数据总库(CNKI)”上,以篇名包含“生育意愿”为检索词,得到1990年至今发表于“核心期刊”的相关研究共224篇。逐一阅读后,发现超过四成的学术研究都只考虑了女性主体,剩下的一些研究虽然涉及男性,但均是将性别作为控制变量进行分析。而就生育意愿是否存在性别差异这一问题,即便是那些将性别作为控制变量的生育研究中也没有得出一致结论。一种观点认为,男女的生育意愿几乎不存在差异(王军 等,2013;庄亚儿 等,2013;贾志科 等,2015);而另一种观点则指出,男性的生育意愿高于女性(张晓青 等,2016;杨菊华,2018;段继红 等,2020;石智雷 等,2022)。

已有研究在生育意愿是否存在性别差异上存在分歧,原因可能在于:首先,上述研究的调查对象所处时期不同,涉及单独二孩实施前后、全面二孩生育政策实施后等多个政策时点,生育意愿性别差异可能会随时期发展以及生育政策调整而发生变化。其次,生育意愿的测量指标涉及多个层次,包括反映群体生育观念的理想子女数、测度生育需求的期望生育子女数以及预测生育行为的生育意向和生育计划(郑真真,2014)。正因这些不同层次的指标概念不同、数值不等,其所反映的生育意愿性别差异也可能呈现不同的结果。

(二)生育意愿性别差异的机制分析

现有关于生育意愿性别差异的研究少之又少,而那些认为生育意愿存在性别差异的研究也几乎没有对其背后的社会机制展开进一步论证说明。本文从中国社会转型过程中的婚姻匹配模式和性别结构入手,认为随着生育政策的放开,男性与女性的生育意愿会存在差异。之所以纳入家庭视角,是因为中国的婚内生育占据绝对优势。生育发生在家庭内部,意味着它们会受到家庭模式及家庭内部再生产制度的强烈影响。中国的家庭模式转型内嵌于快速社会变迁之中,整体呈现家庭户数量增长、规模缩减、结构简化的现代化发展特征(胡湛 等,2014)。然而,在家庭由传统向现代转变的过程中,其内部关系的变化相对滞后,即家庭成员仍然以传统范式维持着权利和义务关系,典型表现为家庭组建仍然遵循同类婚配,且丈夫的综合条件略高于妻子的原则(李煜,2008;张翼,2008;高颖 等,2011;齐亚强 等,2012;马磊,2015)。这表明,当前居民对于“女强男弱”的非传统婚姻匹配模式接受度较低,男性仍然习惯于在两性关系中居于优势地位。在这种传统的婚姻关系家庭模式基础上,性别分工以及生育文化会通过女性双重负担效应和男性男孩偏好效应两大机制调节男女生育意愿,使得生育意愿呈现男高女低的特点。具体而言:

1.女性双重负担效应

女性双重负担效应是指女性比男性面临更严重的“生育-工作”冲突,这会降低女性的生育意愿。家庭作为一种再生产制度,其内部的规范和权威取决于各个角色之间的相对社会、家庭地位,而在传统婚姻匹配模式下,男性在家庭中的议价能力更强且在分工处于更有利地位。因此,在由男性养家向双薪家庭模式转变的过程中,女性虽然在外从事着以前只有男人可以从事的生产工作,但对内仍然承担着家务劳动、育儿、养老、看护等与“人的再生产”相关的无偿劳动,女性的“双重角色”意味着“双重负担”(上野千鹤子,2019)。并且,改革开放以来的家庭结构、功能转型也大大加剧了传统家庭下女性所面临的双重负担。首先,一系列人口与社会政策的实施改变了家庭功能,家庭吸收了大量社会转型的经济与社会成本(彭希哲 等,2015)。本应由社会、企业予以承担的生育成本转移到家庭之中,基于性别分工纽带进一步转嫁给具有妻子、母亲、女儿、儿媳妇等多重身份的女性主体。其次,家庭规模小型化发展,提供给家庭成员的在生命周期不同阶段的支持和资源逐渐减少(石智雷,2014)。中老年人口劳动参与率的提高,冲击了隔代照料这一普遍的再生产劳动转移模式,大大提高了年轻人的生育机会成本(郭凯明 等,2021)。显然,在一个抚养孩子的负担主要由母亲承担的社会中,女性比男性更有可能不同意再生一个孩子(陈梅 等,2021)。

2.男性男孩偏好效应

男性男孩偏好效应是指男性具有更强烈的男孩偏好,这会刺激男性生育意愿的提升。在传统社会性别文化语境下,推崇的是“多子多福”的生育数量偏好以及“传宗接代”“养儿防老”等重男轻女的生育性别偏好(胡荣 等,2020)。尤其是男孩偏好,它的存在是我国上千年传统文化和观念的积淀(郑真真,2021)。这种生育文化并没有因农业经济衰退、社会保障普及、生育环境变化以及个体观念进步等因素逐步消失,政策调整放松反而为满足居民的生育性别偏好提供了契机,其突出表现为生育限制放开后,高胎次中的出生性别比失衡(叶昱利 等,2021)。传统的生育文化会以传统婚姻匹配模式作为制度基础来影响生育行为(叶文振,2002)。在男性占据优势地位的传统婚姻匹配模式中,男性比女性更认同现有的秩序,其性别意识形态表现得更为传统。而女性在已有的性别观念中处于相对弱势地位,随着受教育程度的快速增长,其想要改变弱势地位,推崇男女平等的愿望也更加强烈(刘爱玉 等,2014;卿石松,2019)。因此,生育限制放开后,对孩子性别的偏好会显著提升个体的生育意愿。而当家庭中已有孩子性别组合中没有男孩时,男性相比女性更强烈的男孩偏好会使男性的生育意愿高于女性。

综上可知,女性双重负担效应以及男性男孩偏好效应的成立,均是基于传统的男性占优婚姻匹配模式。那么,当婚姻匹配模式发生转变,即女性开始在家庭中占据优势地位时,这两种产生男高女低生育意愿的机制应当会减弱甚至失效。也就是说,在非传统婚姻匹配模式下,男女性的生育意愿将趋于一致,甚至可能出现女高男低的情况。

三、研究设计

(一)数据来源

本文研究样本来自中南财经政法大学人口与健康研究中心组织完成的第一期和第三期“湖北百县生育调查”数据。第一期调查时间为2014年6月,第三期调查时间为2021年8月,调查范围为湖北省的125个县区,调查采用了分层、两阶段、等规模的随机抽样方法。本调查将湖北省视为中国“全面三孩”政策放开后的代表性研究区域,原因主要在于:第一,湖北省是中国重要的地理中心,有“九省通衢”之称,具有南北通融、东西汇流、民族荟萃的重要特点。第二,湖北省125个县区无论是自然地形地貌、社会经济状况还是生育水平都兼具各种情况。例如,既有丘陵地形、平原湖区地形,也有山地地形;既有新一线城市武汉市,也有刚刚脱贫的丹江口市;各县区的总和生育率可以低至0.69(硚口区),也可以高达1.98(阳新县)。

本调查抽样分两步开展。第一步,从湖北省全员人口数据库中筛选出意向调查家庭确立初步抽样框,第一期为妇女年龄在15~45岁且符合“单独二孩”政策的家庭,第三期为湖北省常住人口中妇女年龄在15~45岁的未生育家庭、一孩家庭和二孩家庭(截至2021年7月31日),125个县区每个县区400户家庭,这有助于确保样本更具全域代表性。第二步,在抽样框中每个县区抽取100户家庭,随机将家庭内部夫妻任意一方作为受访对象。第一期实际抽取样本11474个,最终获得有效样本11142个。第三期实际抽取样本12500个,最终获得有效样本12019个。其中:农村样本占比47.35%,城市样本占比52.65%;受访者中,男女比例分别为41.11%和58.89%;三孩政策的总体知晓比为95.39%。

(二)变量定义及数据处理

本文的因变量为个体生育意愿。第一期和第三期调查一致,通过询问“您是否打算再生一个小孩”获取一孩家庭的二孩生育意愿,以及二孩家庭的三孩生育意愿,想再生一个赋值为1,不想再生或没想好赋值为0。在生育意愿测量中,这一指标对于预测近期生育行为非常有效,且对外部条件变化比较敏感,适合衡量生育政策变动影响(郑真真,2014)。考虑到该指标的易变性,在衡量生育意愿是否存在性别差异时,我们还引入理想子女数这一群体层面最为稳定的指标进行了辅助分析。

需要注意的是,这里的二孩、三孩生育意愿识别的是没有生育二孩和三孩家庭中有明确生育意向的那部分人。虽然风笑天(2021)指出该指标可能会低估当前的真实生育意愿,因为它没有将已经生育二孩人口纳入二孩生育意愿的统计,也未对回答“没想好”中有可能转化为有生育意愿的这部分样本中进行调整。但是,本文关注的是同样条件下男女的生育意愿高低差值及其形成原因,而非分别测度两者的绝对生育水平。同时,对于二孩生育行为已经发生的家庭,这意味着家庭内已经就是否生二孩协商一致,我们无法再识别其中的性别差异,并不应该纳入讨论范围。因此,本文选用该指标进行研究是适宜的。

本文的核心自变量为受访者性别,男性赋值为1,女性赋值为0。此外,模型中还纳入了一系列控制变量,涉及受访者个体特征、家庭特征以及区域特征。

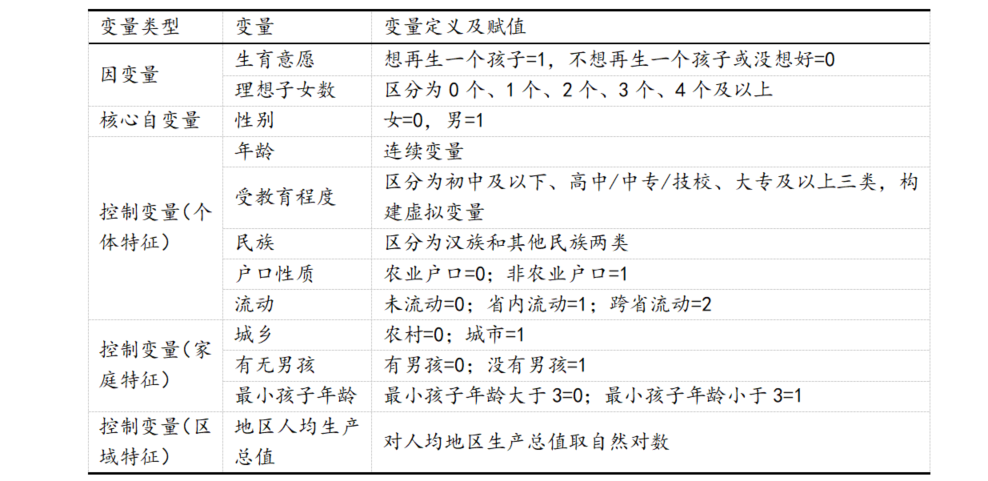

本文变量的说明如表1所示。

表1 变量说明

(三)数据描述

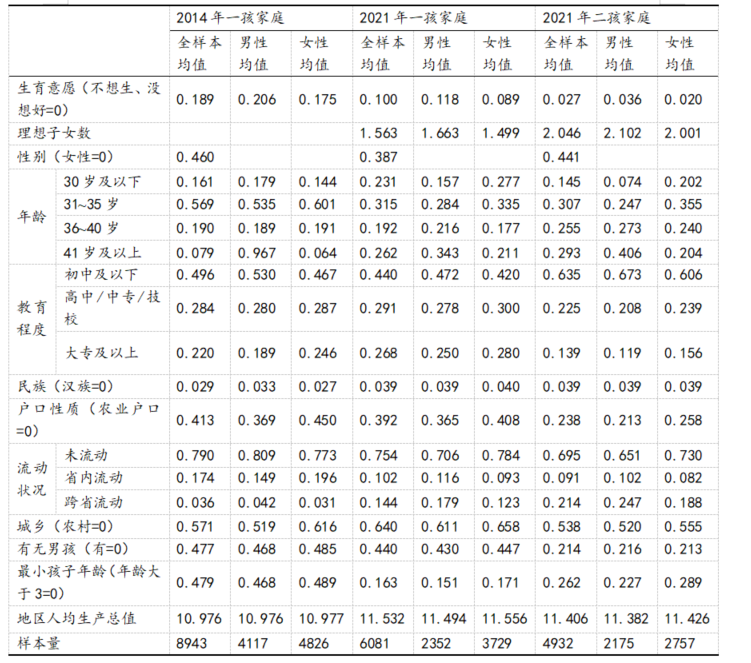

本文研究对象为居住在湖北省且存在育龄妇女的城乡家庭,在剔除异常值与关键变量缺失值后,2014年共得到8943个有效观测,2021年共得到11013个有效观测(其中一孩家庭6081户,二孩家庭4932户)。

表2的数据描述显示,样本的平均年龄存在上升趋势。2014年调查对象的年龄在31.11岁左右,男性平均年龄高于女性0.07岁。2021年,一孩家庭的受访者年龄上升至35.16岁左右,男性平均年龄高于女性2.53岁;二孩家庭的受访者年龄在36.15岁左右,男性的平均年龄高于女性3.10岁。对比2014年和2021年的一孩家庭受教育水平发现,高中及以上学历的人口比重上升了5.6%。同时,比较不同性别受访者的教育水平可以发现,无论是2014年还是2021年,女性中、高学历的比重都高于男性。就户口性质而言,2014年和2021年一孩家庭受访者为非农户口的比重是0.413和0.392,而2021年二孩家庭的非农户口仅为0.238,显著低于一孩家庭。

表2 数据描述

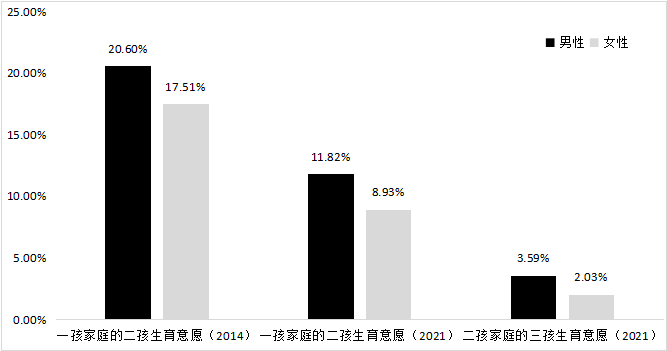

表2的结果还表明,城乡居民中男性的生育意愿明显高于女性。对这种差异进一步描述可以发现,男高女低的生育意愿差异随孩次增加和时期发展而逐步扩大(如图1所示)。具体来看,2021年男女的二孩生育意愿分别为11.82%和8.93%,三孩生育意愿更低,分别为3.59%和2.03%。但就相对差异比较而言,男性的二孩生育意愿比女性提高了32.36个百分点,而三孩生育意愿比女性提高了76.56个百分点。对比2014年和2021年的调查结果可知,2014年男女的二孩生育意愿分别为20.60%和17.51%,此时男性生育意愿比女性提高了17.64个百分点,而这一性别差异明显小于2021年。

图1生育意愿:分性别与孩次

此外,生育意愿的性别差异也会受群体特征的影响而存在异质性。进一步,我们对二孩、三孩的生育意愿分年龄、城乡、地区经济发展水平、自评社会经济地位、已有孩子性别以及生育间隔进行讨论。男女受访者的生育意愿随着年龄增加而下降,其中二孩生育意愿性别差异在36~40岁年龄组达到峰值148.90个百分点,三孩生育意愿性别差异在31~35岁年龄组达到峰值114.88个百分点。农村和低经济发展水平地区的男女生育意愿大于城市和高经济发展水平地区,且二孩生育意愿性别差异在农村和低经济发展水平地区较大。相反,三孩生育意愿城市或者高经济发展水平地区差异较大。随着社会经济地位的上升,男性与女性的生育意愿呈先下降后上升的U形变化。性别差异在中上层及上层达到最大,此时男性的二孩生育意愿高出女性143.65个百分点。没有男孩会显著扩大男女的二孩、三孩生育意愿差异,当只有女孩时,男性的二孩生育意愿比女性提高了51.03个百分点,三孩生育意愿比女性提高了96.54个百分点。随着生育间隔的增加,无论男女,其二孩、三孩生育意愿均逐渐下降,且生育间隔越短,性别差异越大。

(四)回归模型

为考察二孩、三孩生育意愿的性别差异,利用二分Logistic模型构建简单的回归方程(1):

![]()

(1)

为分析理想子女数的性别差异,利用有序Logit模型构建简单的回归方程(2):

![]()

(2)

其中:有生育意愿的为1,没有生育意愿或者没想好的为0,p1表示受访者想要发生生育行为的概率;Ideafer为理想子女数,区分为0个、1个、2个、3个、4个及以上;gender为性别虚拟变量,男性为1,女性为0;X为控制变量;μ为误差项;

![]()

为性别变量的系数,γ为控制变量的系数;i为观测对象。

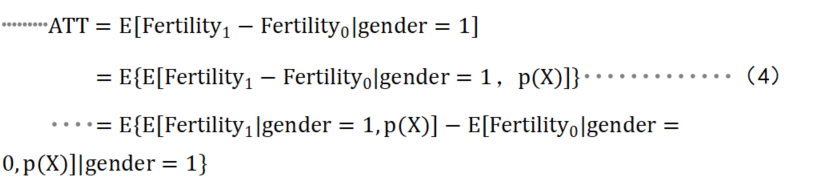

由表2可知,女性受访者存在平均受教育水平更高、年龄更小等特点,那么这种人群禀赋不均衡是否会导致生育意愿性别差异?为了解决这一样本选择偏误问题,我们引入基于“反事实框架”的倾向值匹配(PSM)方法来分析生育意愿的性别差异。在本文中,将受访者性别视为实验处理,男性与女性分别为实验组和控制组。用公式表示就是:

![]()

(3)

其中:gender为自变量,受访者为男性时,gender为1,女性时为0;协变量X为方程(1)(2)中的控制变量。我们假设,控制住受访者的个体、家庭以及区域特征后,个体被分配到实验组和控制组的概率相等。随后,我们将两组进行匹配,为了保证倾向得分匹配结果的稳健性,本文采取了三种匹配方式:卡尺匹配、邻近匹配以及核匹配。计算匹配后男性组平均结果与女性组平均结果的差异值,即平均处理效应(ATT)的公式如下:

其中,Fertility1和Fertility0分别为处理组和对照组的二孩、三孩生育意愿以及理想子女数。

四、实证结果与分析

(一)Logit回归分析

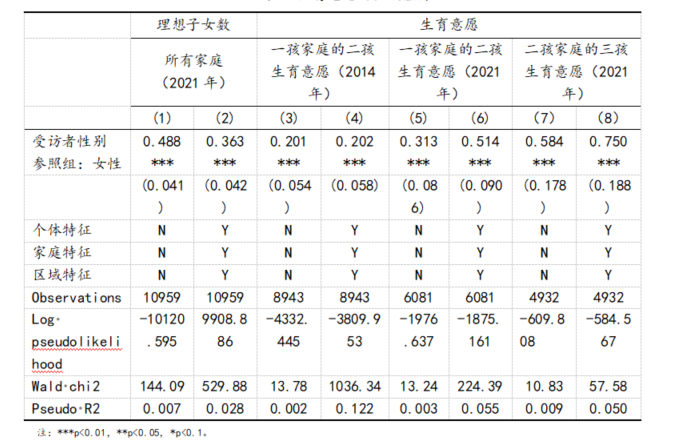

表3为生育意愿性别差异的Logit回归结果。三孩政策下,男性的生育意愿显著高于女性,并且性别差异随孩次增加和时期发展呈现扩大趋势,该结果在控制个体、家庭和区域特征后依然稳健。不控制其他变量时,2021年男性有二孩生育意愿的概率比女性提高了36.70个百分点,这一概率在三孩生育意愿中扩大了79.40个百分点,三孩生育意愿性别差异大于二孩。对比不同时期的生育意愿性别差异,2014年男性有二孩生育意愿的概率比女性提高了22.21个百分点,显著小于2021年的36.70个百分点,生育意愿性别差异随时期发展而增加。进一步控制受访者的个体特征、家庭特征和区域特征之后,性别变量的系数上升,男性生育意愿显著高于女性的结论仍然稳健。2021年,男性有二孩和三孩生育意愿的概率分别比女性提高了67.19个百分点和111.66个百分点;对比2014年,男性有二孩生育意愿的概率仅高出女性22.32个百分点。就理想子女数而言,无论有无控制其他变量,男性的平均理想子女数同样均显著高于女性。在不控制任何变量的情况下,男性理想子女数高一层级的可能性是女性的1.63倍;在控制个体、家庭、区域的特征之后,这一概率仍然维持在1.44倍。

表3 生育意愿的性别差异

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1。

(二)倾向值得分匹配分析

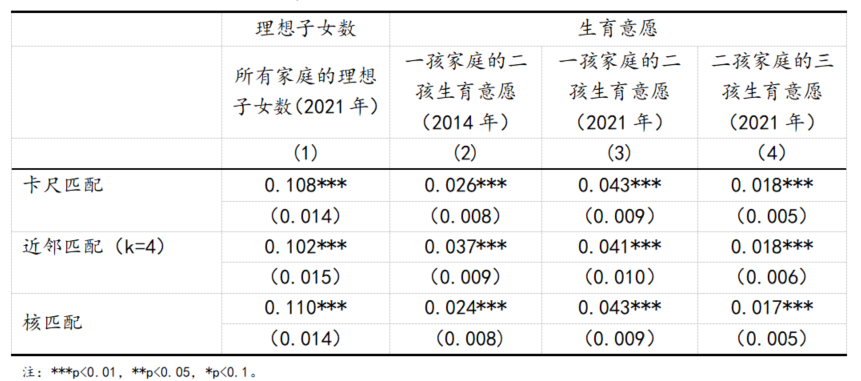

表4为使用倾向值匹配法得出的三孩政策下男女生育意愿差异的检验结果。结果显示,男性的二孩、三孩生育意愿显著高于女性,这与Logit回归结果一致,且在尝试多种匹配方式后,结果依然稳健。只不过,Logit基础回归结果显示的生育意愿性别差异为相对差异值,而倾向得分匹配后得出的性别差异为绝对差异值。对比不同时期发现,生育意愿性别差异有所扩大,2014年男性有二孩生育意愿的概率高于女性2.4~3.7个百分点,2021年这一差异增加至4.1~4.4个百分点。由于城乡居民的三孩生育意愿概率远低于二孩,因此就孩次而言,在倾向得分匹配后,三孩生育意愿的绝对性别差异小于二孩生育意愿。男性的理想子女数同样高于女性0.108~0.110个,且估计系数在1%的显著性水平下显著。

表4 生育意愿的倾向得分匹配法计量结果

(三)性别差异的异质性分析

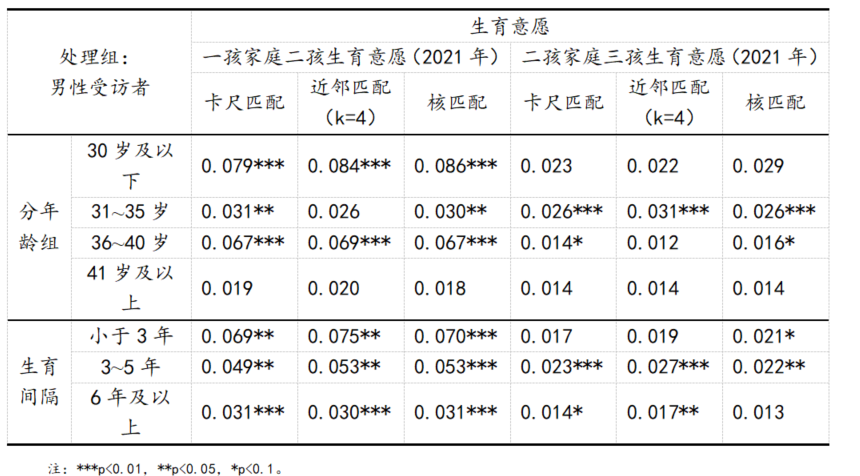

进一步,本文比较了生育意愿性别差异在不同年龄组、城乡、地区经济发展水平、自评社会经济地位下的异质性,结果如表5和表6所示。分年龄组来看,二孩生育意愿的性别差异主要集中在30岁及以下年龄组(7.9~8.4个百分点)以及36~40岁年龄组(6.7~6.9个百分点),三孩生育意愿的性别差异主要集中在31~35岁年龄组(2.6~3.1个百分点)。分生育间隔来看,二孩生育意愿的性别差异随生育间隔延长而缩小,三孩生育意愿的性别差异在3~5年内最大。

表5 生育意愿性别差异的异质性分析:年龄、生育间隔

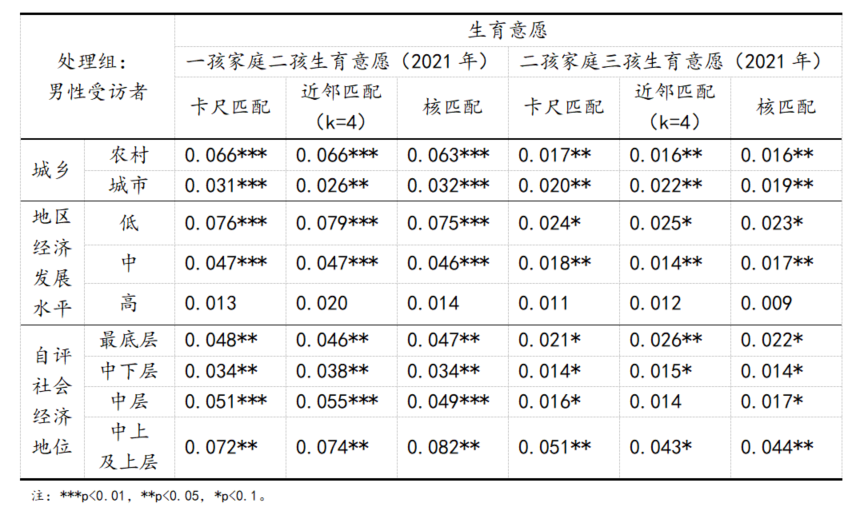

分城乡而言,农村二孩生育意愿的性别差异(6.3~6.6个百分点)几乎是城市的一倍(2.6~3.1个百分点),而三孩生育意愿的性别差异在城乡几乎没有差别。分地区经济发展水平而言,无论是二孩还是三孩生育意愿,随着地区经济发展水平的提升,性别差异不断缩小,在高经济发展水平地区生育意愿的性别差异几乎不存在。相反,当考虑受访者的自评社会经济地位时,随着自评社会经济地位的提升,生育意愿的性别差异呈先下降后上升的U形变化。在中上及上层社会经济地位群体中性别差异达到最大,此时二孩生育意愿性别差异达到7.2~8.2个百分点,三孩生育意愿性别差异达到4.3~5.1个百分点。

表6 生育意愿性别差异的异质性分析:城乡、地区经济发展水平以及自评社会经济地位

五、生育意愿性别差异的机制分析

无论是基准回归还是使用反事实方法处理了可能存在的选择性偏差后的回归结果,均表明生育意愿会存在显著的性别差异。那么,这一差异又是如何形成的呢?在此对形成男高女低生育意愿格局的机制进行论证。首先,通过比较传统与新型婚姻匹配模式下的男女生育意愿,来说明传统婚姻匹配模式是导致生育意愿产生性别差异的基础。其次,分别通过对居民不想生育的主要原因进行分析以及将受访者性别与已有孩子的性别组合进行交互,来验证女性双重负担效应和男性男孩偏好效应。最后,在不同婚姻匹配模式下讨论这两种效应,进一步证明该机制仅存在于男性占据优势的传统婚姻匹配模式之中。

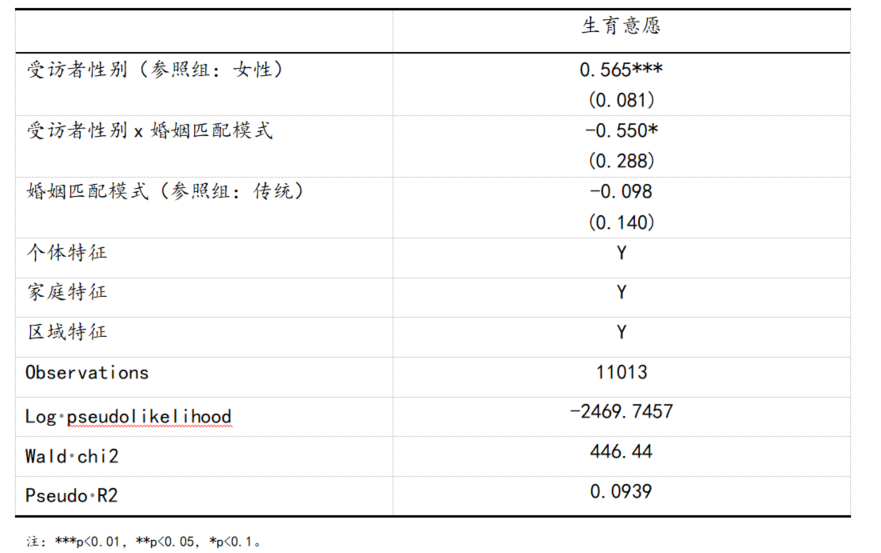

(一)婚姻匹配模式与生育意愿的性别差异

我们选择受教育程度和年龄两个指标来识别婚姻匹配模式。同时,将婚姻匹配变量与受访者的性别进行交互分析,结果表明新型婚姻匹配模式会显著降低生育意愿的性别差异。进一步使用优比度量下的边际交互效应方法对交互项进行解释,发现传统婚姻匹配模式男性的生育意愿比女性高3个百分点,而新型婚姻匹配模式下男性的生育意愿反而低于女性0.7个百分点,这充分说明男性占据优势地位的传统婚姻匹配模式是生育意愿存在性别差异的基础条件。此外,我们还将生育意愿作为结果变量,受访者性别作为处理变量,分婚姻匹配模式进行了PSM分析,以证明结果的稳健性。使用卡尺匹配、近邻匹配和核匹配后的回归结果显示,在新型婚姻匹配模式下,生育意愿不存在性别差异;而在传统婚姻匹配模式下,男性的生育意愿比女性高3.3~3.5个百分点,且差异在1%的显著性水平上显著。

表7 婚姻匹配模式与生育意愿的性别差异

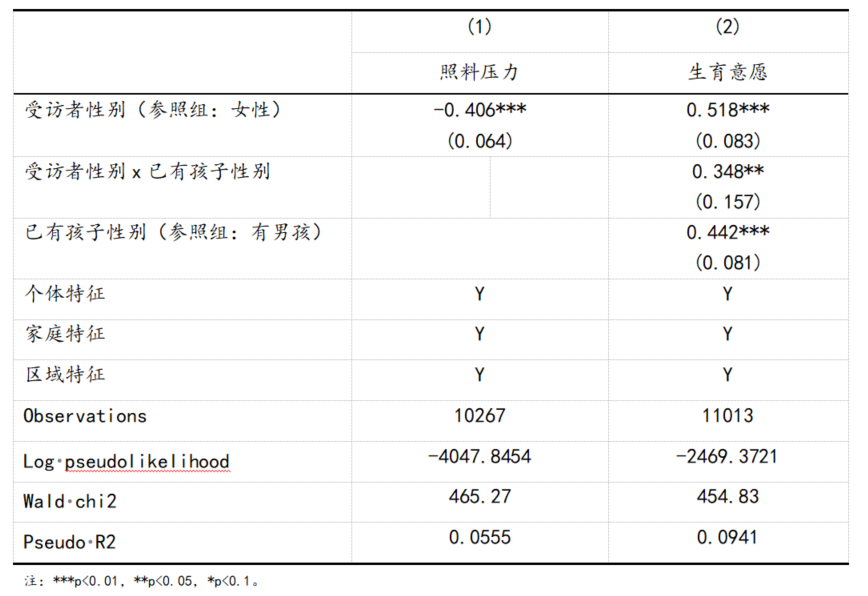

(二)女性双重负担效应与男性男孩偏好效应

表8列(1)的回归结果表明,男性因照料压力而不想生育的概率比女性低33.34个百分点。同样,我们将照料压力作为结果变量,受访者性别作为处理变量进行PSM分析。使用卡尺匹配、近邻匹配和核匹配后的回归结果显示,女性因照料压力大而不想再生育的概率高于男性3~4个百分点,且在1%的显著性水平上显著。这表明,当前女性的低生育意愿很大程度上源于其比男性承担了更重的育儿负担,即女性的双重负担效应。

表8列(2)交互项的估计系数在5%的显著性水平上正向显著,说明在没有男孩时,男性具有明确生育意愿的概率显著高于女性。并且,边际交互效应表明,在没有男孩的家庭中,男性的生育意愿高于女性6.2个百分点,但在有男孩家庭中,男性的生育意愿反而低于女性1个百分点。为证明结果的稳健性,利用PSM方法再次回归,结果显示,对于有男孩的家庭,男性有生育意愿的概率高出女性1.5~1.6个百分点,且在1%的显著性水平上显著;而对于没有男孩的家庭,男性的生育意愿高于女性6.3~6.5个百分点,且同样在1%的显著性水平上显著。综上可知,政策放开后,男性的男孩偏好提升了男性的生育意愿,而照料压力则显著降低了女性的生育意愿。

表8 女性双重负担与男性男孩偏好效应机制检验

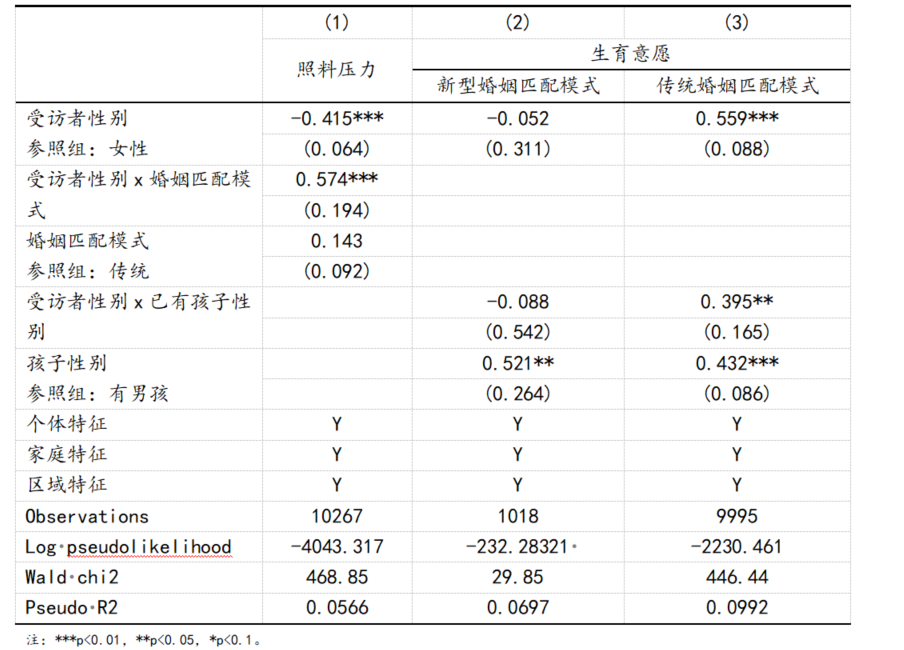

(三)新型婚姻匹配模式下的女性双重负担与男性男孩偏好效应

进一步,我们将婚姻匹配模式变量与受访者性别进行交互,以验证女性双重负担效应的成立情况,结果报告于表9列(1)。不难发现,在女性占优的新型婚姻匹配模式下,男性选择照料压力大的概率反而明显高于女性,且在1%的显著性水平上显著。同样,我们将受访者性别与已有孩子性别在不同的婚姻匹配模式下进行交互,以验证男性男孩偏好效应的成立情况,结果如表9列(2)、(3)所示。在女性占优的新型婚姻匹配模式下,无论有无男孩,男女的生育意愿都没有差异;而在传统家庭,没有男孩会显著提高男性的生育意愿。这表明新型婚姻匹配模式下,男性生育意愿高于女性的机制不再成立。

表9 新型婚姻匹配模式下的双重负担与男孩偏好效应

六、结论与讨论

与以往基于单性别的生育意愿研究不同,本文使用2014年和2021年的“湖北百县生育调查”数据,以存在育龄妇女家庭里的男女受访者为分析对象,探讨生育意愿的性别差异及其内在机理,得到如下主要结论:

(1)三孩政策下,城乡居民中男性生育意愿明显高于女性,并且这种差异随孩次增加而扩大。具体而言,男性的二孩生育意愿比女性高32.36个百分点,而三孩生育意愿比女性高76.56个百分点。无论是Logit基础回归结果还是PSM回归结果都有此结论,且生育意愿性别差异在1%的显著性水平下显著。本文进一步讨论了不同群体中生育意愿的性别差异,发现在农村、低经济发展水平地区、高社会经济地位以及较短生育间隔的群体中性别差异更大。特别是,随着受访者自评社会经济地位的增加,生育意愿性别差异呈先下降后上升的U形变化,在中上及上层群体中性别差异达到最大,此时男性的二孩生育意愿已经比女性高出143.65个百分点。

(2)随着生育政策的放松,生育意愿的性别差异日趋扩大。在2014年单独二孩政策下,男性生育意愿比女性高17.64个百分点,这一差异在2021年三孩政策下扩大至32.36个百分点。三孩政策在进一步释放生育选择空间的同时,也带来了更大的生育意愿性别差异。在主流的婚姻匹配模式下,女性所承担的照料压力会随着生育数量的增加而不成比例放大,因此无论是孩次增加还是政策放松,都会刺激生育领域内的性别不平等。

(3)生育意愿的性别差异主要源于当前普遍存在的男性占据优势地位的传统婚姻匹配模式,它会通过女性双重负担效应与男性男孩偏好效应使得男性的生育意愿高于女性。其中,男性的男孩偏好提升了男性的生育意愿,而“生育-工作”冲突则显著降低了女性的生育意愿。当婚姻匹配模式发生改变时,这两种机制均不再成立且生育意愿也不再有性别差异。然而,女性占优的新型婚姻匹配模式在现实生活中并不普遍,青年群体在组建家庭时仍然保持着同类婚配且丈夫的综合条件略高于妻子的传统范式。此外,考虑到生育意愿还会受家庭经济状况的限制,我们还结合自评社会经济地位对传统婚姻匹配模式下的生育意愿性别差异进行了考量,发现生育意愿性别差异在高社会经济地位的传统婚姻匹配模式家庭中最显著。

(4)上述研究结论充分说明,生育意愿的性别差异与社会转型过程中的家庭模式和性别结构息息相关。女性不同于男性的生育意愿表达意味着她们在破除生育控制领域取得了巨大进步。女性摆脱了来自他人的限制和影响,作为独立个体享有自由意志下的生育决定权。但是,女性更低的生育意愿也反映出一种隐性的不平等。这种不平等隐藏在传统婚姻匹配模式之中,家庭作为生育单元,承载着市场中劳动力的再生产功能,这种“人的再生产”不仅意味着从受孕到生育为止的生物学过程,还包括把生下来的孩子抚养成人的全过程。如果认识到这种家庭内部的在生产劳动也是劳动,打开家庭这一神圣不可侵犯“黑匣子”,那么家庭内部存在不平等就昭然若揭了(上野千鹤子,2019)。

实际上,这种隐藏在家庭内部的不平等已经引起了公众的关注,2022年全国两会期间,就有多位政协委员提出男性陪妇女休产假,提高父亲的育儿参与度等政策建议。生理基础决定了社会需要依靠女性去繁育后代,但一个平等的社会不应将照顾孩子当作女性不可推卸的责任,也不应该从制度上一刀切地分配照料压力。生育支持政策制定应构建一个生育友好的环境,男女性在孩子出生后便是平等自由的,双方就育儿压力的转移与分配可以排除性别因素进行理性权衡,从而在不降低夫妻双方各自意愿的前提下,达成更高水平的生育决策。生育意愿存在性别差异警示我们,不平等的性别结构仍然是制约生育率水平提高的关键,深入研究性别视角下的低生育率问题,将会对提高生育水平和促进性别平等产生积极作用。

参考文献:

陈梅,张梦皙,石智雷. 2021. 国外生育支持理论与实践研究进展[J]. 人口学刊(6):54-67.

风笑天. 2021 .三孩生育意愿预测须防范二孩研究偏差[J]. 探索与争鸣(11):80-89,178.

风笑天,沈晖. 2016. 应该调查谁?生育意愿调查的对象选择及其影响[J]. 人文杂志(9):113-121.

高颖,张秀兰. 2011. 北京市近年婚配状况的特征及分析[J]. 中国人口科学(6):60-71,112.

郭凯明,余靖雯,龚六堂. 2021. 退休年龄、隔代抚养与经济增长[J].经济学(季刊)(2):493-510.

胡荣,林彬彬. 2020. 性别平等观念与女性生育意愿[J]. 求索(4):142-148.

胡湛,彭希哲. 2014. 中国当代家庭户变动的趋势分析:基于人口普查数据的考察[J].社会学研究(3):145-166,244.

贾志科,风笑天. 2015. 城市“单独夫妇”的二胎生育意愿:基于南京、保定五类行业558名青年的调查分析[J]. 人口学刊(3):5-15.

李煜. 2008. 婚姻的教育匹配:50年来的变迁[J]. 中国人口科学(3):73-79,96.

刘爱玉,佟新. 2014. 性别观念现状及其影响因素:基于第三期全国妇女地位调查[J]. 中国社会科学(2):116-129,206-207.

马磊. 2015. 同类婚还是异质婚?当前中国婚姻匹配模式的分析[J]. 人口与发展(3):29-36.

齐亚强,牛建林. 2012. 新中国成立以来我国婚姻匹配模式的变迁[J]. 社会学研究(1):106-129,244.

卿石松. 2019. 中国性别收入差距的社会文化根源:基于性别角色观念的经验分析[J]. 社会学研究(1):106-131,244.

卿石松,丁金宏. 2015. 生育意愿中的独生属性与夫妻差异:基于上海市夫妻匹配数据的分析[J]. 中国人口科学(5):81-93,128.

上野千鹤子. 2019. 父权制与资本主义[M]. 邹韵,薛梅,译. 杭州:浙江大学出版社.

石智雷. 2014. 计划生育政策对家庭发展能力的影响及其政策含义[J]. 公共管理学报11(4):83-94,115,142-143.

石智雷,邵玺,王璋,等. 2022. 三孩政策下城乡居民生育意愿[J]. 人口学刊(3):1-18.

石智雷,杨云彦. 2014. 符合“单独二孩”政策家庭的生育意愿与生育行为[J]. 人口研究(5):27-40.

宋健,靳永爱,吴林峰. 2019. 性别偏好对家庭二孩生育计划的影响:夫妻视角下的一项实证研究[J]. 人口研究(3):31-44.

王军,王广州. 2013. 中国育龄人群的生育意愿及其影响估计[J].中国人口科学(4):26-35,126.

吴帆. 2020. 生育意愿研究:理论与实证[J]. 社会学研究(4):218-240,246.

杨菊华. 2018. 流动人口二孩生育意愿研究[J]. 中国人口科学(1):72-82,127-128.

叶文振. 2002. 论传统家庭模式对生育文化的制度影响[J]. 人口学刊(4):25-31.

叶昱利,李强,冯群娣. 2021. 我的姐姐:男孩偏好与长姐身体健康[J]. 公共管理评论(4):5-33.

张晓青,黄彩虹,张强,等. 2016. “单独二孩”与“全面二孩”政策家庭生育意愿比较及启示[J]. 人口研究(1):87-97.

张翼. 2008. 中国当前的婚姻态势及变化趋势[J]. 河北学刊(3):6-12.

郑真真. 2014. 生育意愿的测量与应用[J].中国人口科学(6):15-25,126.

郑真真. 2021. 新形势下的生育意愿研究框架:家庭和性别的视角[J]. 人口与社会(5):1-12.

庄亚儿,姜玉,王志理,等. 2014. 当前我国城乡居民的生育意愿:基于2013年全国生育意愿调查[J]. 人口研究(3):3-13.

Doepke M,Kindermann F. 2019. Bargaining over babies:theory,evidence,and policy implications [J]. American Economic Review,109(9):3264-3306.