2021年11月12日,中午11:30-13:00,由教育部、科技部“收入分配与现代财政学科创新引智基地”和科技战略与政策研究中心共同主办的希贤“创新云论坛”第三期在线上如期举行。武汉大学科教管理与评价研究中心主任张琳教授作为本期希贤“创新云论坛”的主讲嘉宾,带来了题为“女性学者的研究‘影响力’更小吗?”的学术演讲。本次论坛由科技战略与政策研究中心主任曾婧婧教授主持,共有来自武汉大学、大连理工大学、中国人民大学、华中科技大学、中南财经政法大学等多所高校的百余名师生在线参加了本次学术论坛。

张琳教授本次报告重点介绍了一篇其团队近期发表在Scientometrics上的文章:Gender differences in the aims and impacts of research. 该文章分析了不同性别的学者所发表研究成果的影响力究竟有什么差异,以及这种影响力差异又该如何来解释?

一、背景

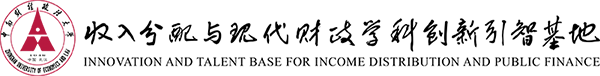

学术界是一个性别差异非常显著和典型的领域。从学者占比来看,2018年最新的统计数据显示,女性学者仅占全球学者总数的33.3%,虽然这个比重已经在不断提高了,但是仍然只有三分之一的学者是女性,并且女性学者在不同地区的分布上也有很大的差异,其中东南亚的女性学者占比最低,只有26.3%。

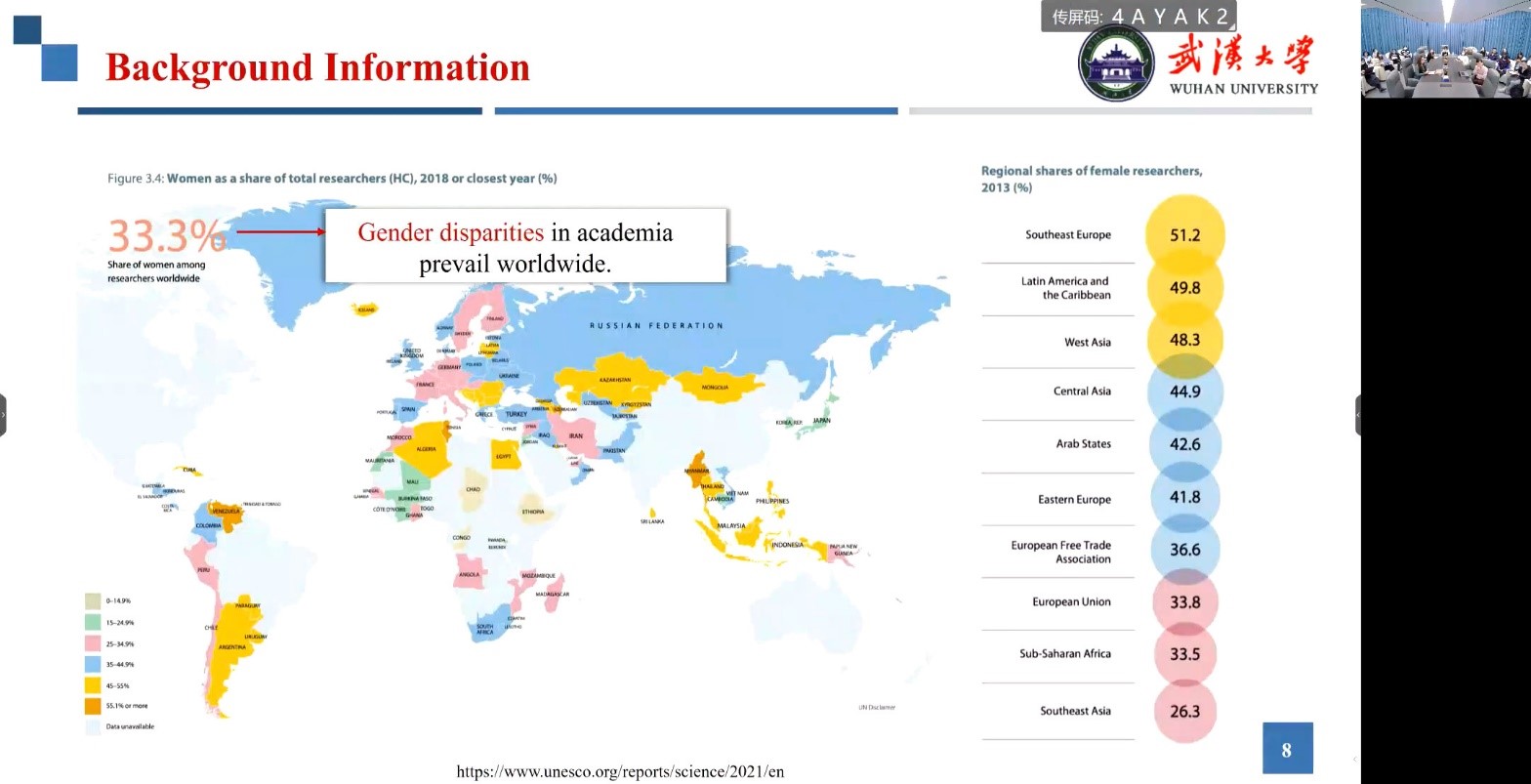

从论文的引文影响力来看,论文被引情况在大部分国家的所有作者类型中呈现“一边倒”的特征,体现了明显的男性学者优势。因此,女性学者的论文影响力也是相对较低。

二、原因

张琳教授总结了已有关于不同性别作者的论文生产力和论文被引差异原因的研究。女性学者的论文生产力主要受以下几个方面影响:(1)家庭负担,女性学者往往要承担照看孩子的责任和义务。(2)职业轨迹,女性学者职业生涯的“黄金时期”与照顾孩子的时间相重合,导致“管道效应”,即越往上的职位,女性占比越少。(3)国际合作,女性由于社会负担较重,故在国际交流合作的流动性上处于相对弱势。(4)评审人因素,大部分评审人为男性,故在评审中可能存在一定的性别歧视问题。(5)团队合作,女性在组成团队上不占优势。(6)人际资源网络,有研究认为女性学者不擅长经营社会关系,故其在学界的人际资源关系网络较弱。

在论文被引上,女性学者的引文相对低于男性学者的引文。已有研究认为主要有以下原因:(1)男性学者的产量本身高于女性学者,故被引率也相对较高。(2)男性学者更经常自引,即男性学者自我认可度更高一些。(3)学术界的性别歧视问题。

那么在已有的前期结果下,本研究希望理解是否有其他影响女性学者论文的产量和影响力的因素。

三、数据来源

为了拓展“影响力”的概念范畴和突破“引文影响”的局限性,该研究把论文影响力的度量角度从被引率扩展到网络传播,即利用社交媒体的传播数、摘要或全文的阅读量以及新闻博客的转发量等作为引文影响的补充衡量指标。文章的数据来源主要有三个:(1)Web of Science(2011-2017年挪威学者为第一作者的论文数,共计26,976篇)(2)Plum Analytics(社交媒体传播数据,如阅读量、转发量)(3)Norwegian Science Index(精准匹配了11,725位挪威学者的基本信息,其中男性占57%,女性占43%)。由此,文章获得较为准确的数据信息,包括作者的性别、年龄、学科领域,以及其论文的被引频次,在社交网络平台上的阅读量和传播数。

在四大学科领域,总体上学者的性别分布并不平衡。在生物医学领域,女性学者占比最高,性别分布也最平衡;在自然科学和工程科学领域,性别分布最为失衡,只有27%是女性学者。

四、研究方法

该研究采用了四种不同的方法从不同角度对同一个问题进行研究,包括引文分析、替代计量学分析(Altmetrics analysis)、问卷调查以及文本分析方法。在引文分析和替代计量学分析方面的具体方法包括:(1)影响力指标的Normalization(标准化)的处理。对于引文数,文章对标全球同一学科领域内同一年发表的篇均引文数。对于网络传播,文章对标了8万多篇挪威学者发表论文(同年度、同学科领域、同文献类型)在网络上的平均阅读数、转发数等,获得标准化分值,从而实现所有学科领域间的可比性。(2)相对Indicator(指标)的采用。本文采用了百分比指标(PR),即每个领域所有的论文在每一指标下从高到低进行排序,并提取前10%,进而计算每一组作者在所有样本中占比与在前10%的占比之间的比值,如果该值大于1,则说明在该指标下,这组作者的占比高于其在总体上的占比,体现其相对优势。

此外,文章解释了采用前10%指标的原因。如上表所示,在四个指标下,由于数据分布的偏倚性,前10%的论文的极大值和极小值已经存在量级上的差异,前10%的论文基本收获了所有论文的一半以上的影响力,并且考虑到现有的评价导向,因此,选取了在最高影响论文中的相对占比作为计量比较的核心指标。

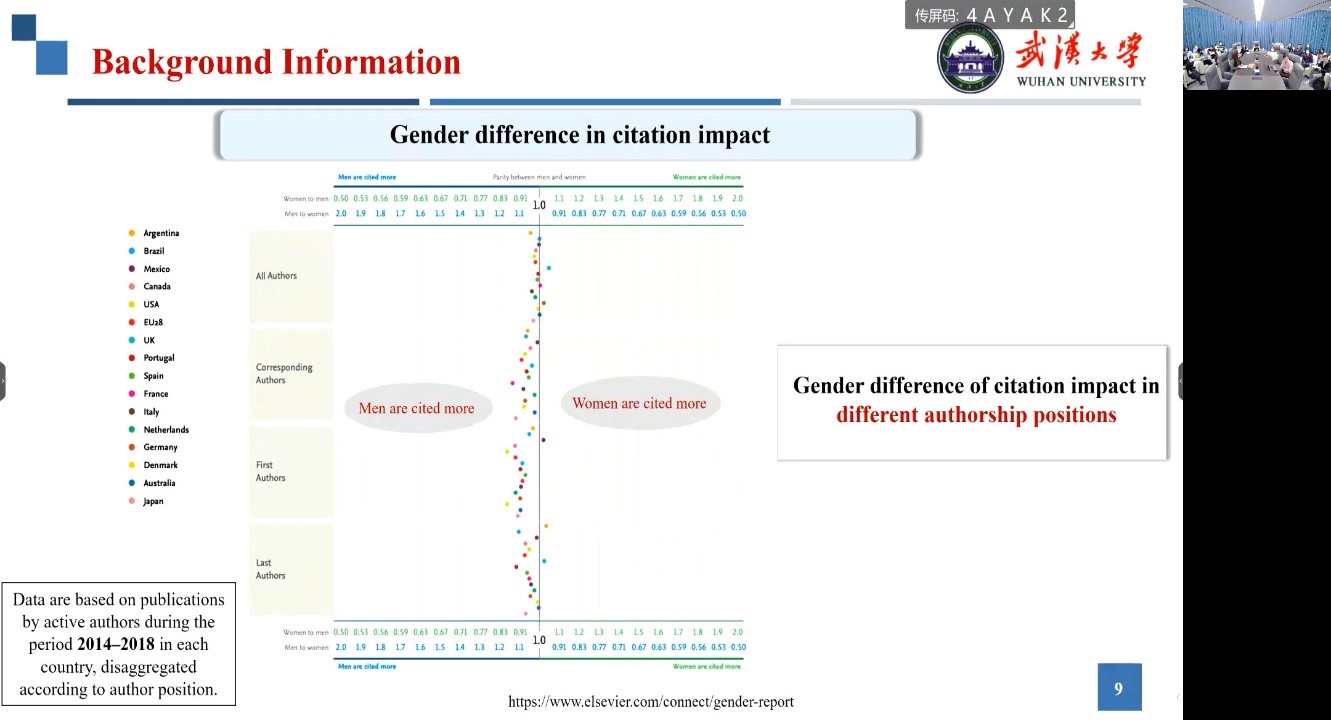

五、研究结果

如上图所示,文章首先得出以下研究结果:(1)男性作为第一作者的论文占总论文数的59.75%,而女性学者则占40.25%,体现论文基本的分布比例。(2)在四个影响力指标上,不同性别的表现体现了显著差别,尤其是WoSCit和Usage。男性第一作者发表的论文在最高被引(WoSCit)的论文中有更高的相对占比优势,而女性第一作者的论文则在最高阅读量的论文中体现显著优势。不同性别学者论文的影响力差异均通过了显著性检验。

(3)通过进一步的分组分析,发现在不同年龄组下,女性学者在引文影响力上都弱于男性学者,但在论文摘要的被阅读数上,均高于男性学者。

(4)此外,通过学科领域的进一步细分发现,在不同学科领域内部,女性学者的论文摘要被阅读数均高于男性学者,即使是在男性学者占绝对主导的自然科学和工程科学领域,该现象也很显著。

六、研究解释

关于上述的研究发现,文章先尝试从以下几个角度进行了分析。首先,从自引的角度,文章假设自引是男性学者引文率高的原因。但经过细致的数据分析发现,自引不是关键因素。其次,从学者的研究领域角度,文章假设女性学者更倾向从事与社会有互动的学科领域(如生物医学领域、社会和人文科学领域)是导致其论文摘要被阅读量高的原因,但经过数据分析发现,不同性别学者从事的学科领域差异也无法解释本文发现的现象。

最后,在人工阅读了样本中上百篇文章摘要的基础上,结合已有文献发现的“基础研究比应用研究的引用更高”等相关理论,文章从研究问题和内容的差异性角度考虑,尝试提出假设:男性学者相对更关注解决“科学问题”的研究,而女性学者在面向“社会问题”的研究中表现了更强的倾向性。而这个维度下的性别倾向性差异,可能造成了不同性别学者的成果在影响力上的表现差异。为了证明这一假设,文章将所有论文摘要中所涉及的“研究目的”作为衡量标准,两位作者背靠背人工阅读了1,193篇不同学科的“高影响”论文摘要(高影响论文包括高被引、高阅读以及高被引兼高阅读三种类型),最后依据经过多轮比对和讨论的人工标注结果,基于每篇论文摘要中明确阐述的研究目的,将所有论文分为三种类别:Scientific progress(面向解决学术问题),Social progress(面向解决社会问题),Combined aims(同时解决两方面问题)。

七、研究结论

经过进一步细致的数据分析,文章得出了以下几点结论:(1)高被引论文和高阅读量的论文呈现出了明显不同的分布趋势。高被引论文更多面向解决科学问题,而高阅读论文更多面向解决社会问题。(2)男性作为第一作者的论文中,相对更高的比例是以解决科学问题为研究目标,而女性学者的论文则有相对更高的比例面向社会问题。(3)将以上两点结论综合起来,可以帮助我们解释不同性别作者论文的影响力差异。

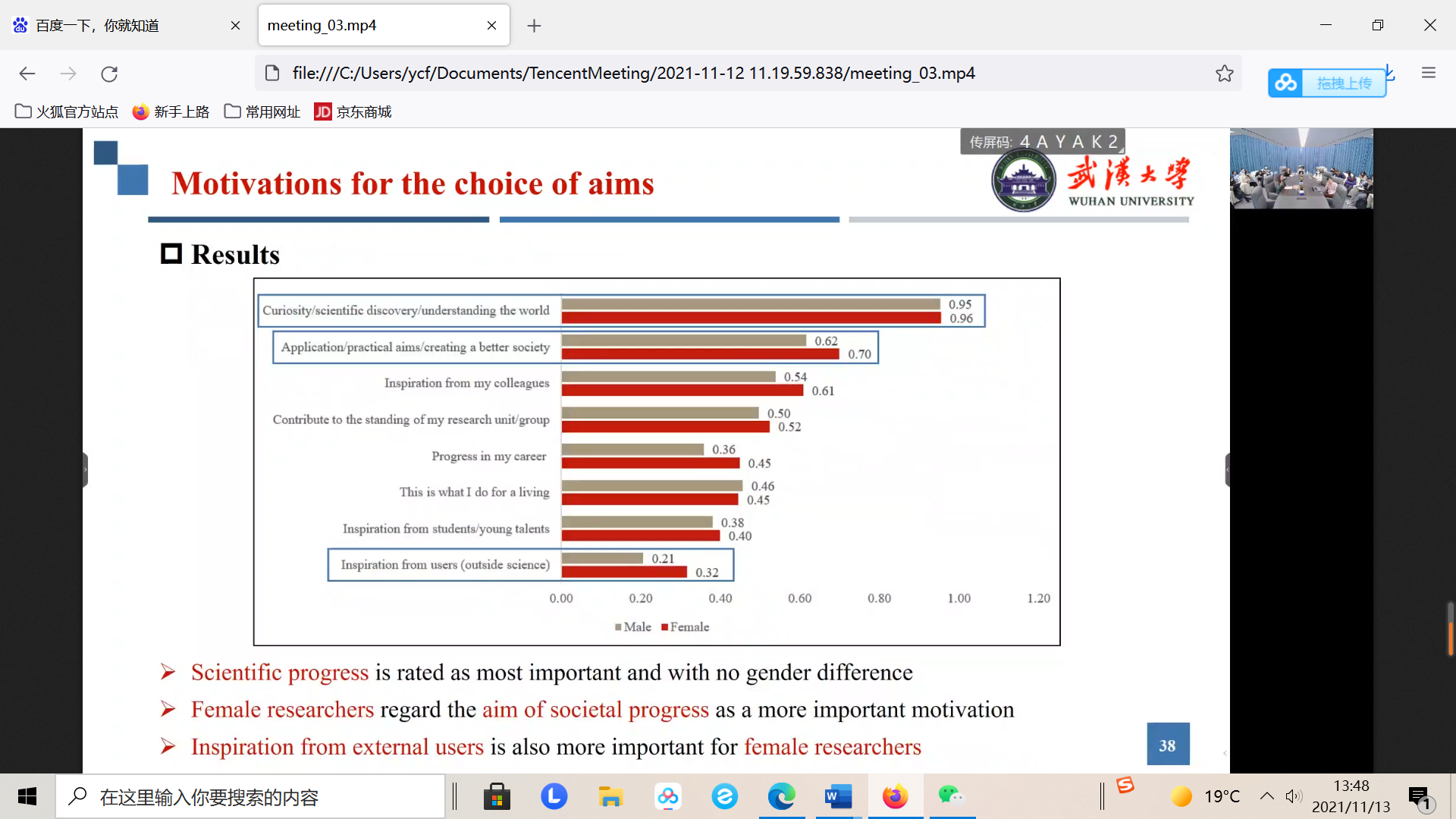

那么究竟为什么会出现这样的现象?文章继续采用问卷调查的方法,从不同性别学者的研究初心、目的以及对研究的价值认定角度给出了解释。基于对欧洲五国2587名研究人员的问卷反馈结果,得到以下结论:(1)在研究动力上,女性学者相对更多地选择“creating a better society”“Inspiration from users”,即女性学者相对更加注重研究的社会影响和价值。(2)在研究价值评价上,更大比例的女性学者认为最好的研究是要对社会有益的。由此,可以发现,虽然男性学者和女性学者在关注科学进步上具有一致性(投票均最高),但是女性学者可能更多地在研究中增加了社会视角,并更多的主导和参与面向社会问题解决的研究中,从而导致女性学者的论文被公众阅读量更高,但在学界的被引率却相对较低。

最后,文章总结了本研究的核心创新点:首次将“科学家性别与学术表现差异”与“不同类型研究与影响力表现差异”两大经典问题实现了巧妙关联,发现了这两大经典问题之间的内在联系,为科学家性别差异研究提供了一个全新的解释视角,并基于四种不同的研究方法进行系统论证。同时,对该研究结果的政策意义进行了解读,对当前国内外以“引文影响”为主流的评价模式进行了反思,提出科研评价应切实兼顾不同目的、类型和影响力表现的研究成果,注重科学研究的“社会影响力”评价,并建议从更多的视角深入理解科学家的性别差异问题,更好的支撑相关的科技政策。

八、互动交流

在讲解完论文后,张琳教授分享了她对科学计量学的见解。首先,她指出科学计量学的核心问题是通过定量方法揭示科学活动的内在规律和特征,其学科本源并未与科研评价直接相关。虽然科学计量学可以基于客观的研究结果支撑与服务于评价需求,但不宜本末倒置。其次,科学计量学应该与其他学科领域有更多的合作交流,建议未来更多从“是什么”的研究转向“为什么”“该怎么做”的研究。第三,科学计量学需要与政策实际需求有更多的实质互动,而不是流于表面的数据分析。

最后,线上线下师生就机器学习识别、论文发表中性别差异的其他原因和衡量指标进行了积极讨论,本次讲座圆满结束。