摘 要:本文利用2013-2015年我国跨省流动人口数据,从动态的视角考察了流入地文化和流出地文化对人们婚姻稳定性的影响。结果显示,高离婚率地区形成了一种强势的离婚文化,无论是从低离婚率地区流入到高离婚率地区,还是从高离婚率地区流入到低离婚率地区,接触到高离婚率的跨省流动人口都会保持较高的离婚概率。离婚文化对个人行为的影响表现为继承效应和浸染效应,继承效应表现在人们迁移到一个新的文化环境中,原有的离婚文化依然会持续发生影响。浸染效应表现在人们迁移到一个新的区域,会受到新接触的离婚文化的影响。年轻人更容易受到新迁入地文化浸染效应的影响,而年龄较大的更容易受到流出地文化继承效应的影响。在新环境中,男性更容易接受新的文化,而女性则更多地保留了原有文化特征。

关键词:文化 离婚率 婚姻稳定性 流动人口

The Influence of Regional Divorce Culture on Marital Stability: A Study Based on Trans-provincial Migrant

Shi Zhilei

Abstract: Drawing on data from the inter-provincial migrant survey (2013 -2015), this article examines the impact of regional divorce culture on migrants' marital stability from a dynamic perspective. The study finds that regions with high divorce rates formed a strong divorce culture that leads to migrants’ higher likelihood of getting divorced irrespective the divorce rates of their places of origin. The regression results show that the influence of divorce culture on individual behavior is manifested as inheritance effect and dissemination effect. The inheritance effect manifests in people's migration to a new cultural environment, and the original divorce culture will continue to influence them. Diffusion effects manifest themselves in the migration of people to a new area where they will be affected by the divorce culture of the host place. Young people are more vulnerable to the effects of cultural immigrants in the receiving regions, while older people are more vulnerable to cultural inheritance effects from their place of origin. In the host place, men are more likely to accept new cultures, while women are more likely to retain their original cultural.

Keywords: Culture, Divorce Rate, Marital Stability, Migrant

一、引言

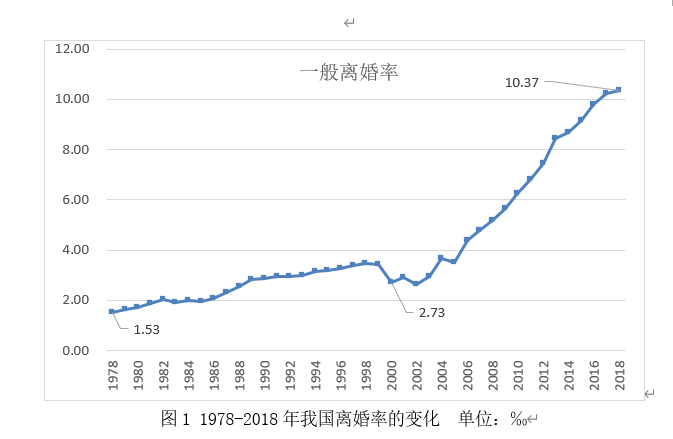

习近平总书记在第一届全国文明家庭表彰大会上强调:“家庭是社会的细胞,家庭和睦则社会安定,家庭幸福则社会祥和,家庭文明则社会文明” [①] 。的确,“天下之本在家”。中华民族自古以来就重视家庭,家庭稳定性和完整性是家庭建设和社会发展的基础和关键。过去几十年,中国家庭发生了巨大变化,不仅家庭规模和结构越来越核心化(马春华等,2011),而且家庭功能和家庭稳定性也在快速下降。国家统计局数据显示,在1978-2018年的40年时间中,中国离婚率在加速上升,离婚率从1.53‰上升到10.37‰;每年离婚登记人数也从1978年的28.5万对上升到2018年的446.08万对,升高了15.65倍[②]。“闪婚闪离”这种快速的婚姻形式也屡见不鲜(王会、欧阳静,2012)。也就是说,现在正在进入婚姻的80后和90后,和他们的父母一代相比,将面临更高的离婚风险。当前,离婚俨然成为了人们日常生活的一部分,在中国社会形成了一种新的“文化”。

自马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》一书问世以来,文化对社会发展和个体行为决策的影响成为社会科学长期关注的议题之一(Harrison & Huntington,2000)。如福山、亨廷顿等学者探讨了文化因素对宏观经济发展的影响(La Porta,1997; Knack, Keefer,1997; 亨廷顿、哈里森,2013;Cantoni,2015)。近些年,学术界将研究视角逐渐转向微观行为决策,如文化影响就业(Giavazzi et al.,2013)、女性劳动参与(Antecol,2000;Fernández & Fogli 2009)和生育行为(Almond et al.,2013)等等。而对人们生育和就业等家庭决策都有着深远影响的婚姻行为,也会受到文化的影响。本研究关心的学术命题是:一个区域的离婚文化(高离婚率)是否影响到人们对婚姻的理解?迁入高离婚率的社会中,人们更容易考虑结束婚姻吗?离开高离婚率的社会,原有的婚姻文化是否依然持续发生影响?对这些问题的回答,不仅有助于从文化视角解释过去几十年我国离婚率的快速上升,而且在理论上为识别文化影响个人行为的渠道进行了重要的探索。

二、文化对婚姻稳定性的影响:研究回顾

(一)婚姻稳定性的解释:文化的视角

关于婚姻稳定性的解释,已有研究主要集中在家庭内部的微观因素,比如家庭经济学强调婚姻的成本-收益(Becker et al.,1977;White,1990),社会心理学则强调婚姻匹配(Rogers,2004;South & Lloyd,1995)和婚姻互动(Killewald,2016;钟梦宇等,2016)。这些研究都对个体的离婚选择提供了很好的解释,而我们的疑问是,现在以自由恋爱为基础的婚姻,婚姻质量和婚姻匹配比以前更差吗?正如婚姻问题专家经常强调的,即使是最幸福的婚姻,一生中也会有两百次离婚的念头。婚姻中“问题”总会有,离婚行为的实施,重点在于人们对婚姻的认识和理解。对西方社会过去几十年离婚率的持续攀升,学术界比较一致的解释是:传统家庭和公共价值观的崩溃,与婚姻解散有关的耻辱感降低,以及离婚的法律制度相对容易(González &Viitanen,1995;曾毅、吴德清,1995)。也就是说,人们对于家庭和婚姻的认识和理解发生了变化,由此导致离婚率的快速上升[③]。哈克斯塔夫(2010)和怀特黑德(1998)等学者将其界定为从传统的永久婚姻文化向离婚文化的转变。目前,以离婚自由和高离婚率为特征的离婚文化,伴随着现代性、个人主义和市场经济在全球蔓延(Hirschman & Teerawichitchainan,2003)。没有哪个区域或家庭能够独立于外界环境的影响,但当不同的婚姻文化相遇时,离婚文化对中国的婚姻家庭会带来怎样的影响?

文化会影响人们的行为选择,是社会科学研究的经典命题。过去几十年,文化理论和文化研究已有很多,但是对其影响效应的定量评估是困难的,主要体现在两个方面。一是对文化的定量测度,难以剥离相互嵌套的社会、经济和制度等诸多因素。社会科学对“文化”研究已有很多,但是概念界定一直没有统一。广义的文化往往等同于社会本身,以至于混淆了和制度和社会结构的区别(Small et al.,2010)。正如迪马乔所言,文化是“一种集体现象,体现在人们的头脑中”(DiMaggio,1997),难以通过个体调查来量化文化。但是不同区域和不同人群的文化存在差异,在不同的区域和群体总是显示某种给定的文化特征的不同的值(Hitlin & Piliavin, 2004)。我们基于帕森斯的社会化理念,将文化界定为某一社会群体经历相似的社会化过程,所共享的激发人们行为的信念、偏好和价值观。当其他社会经济因素随机给定的情况下,不同区域内反映某一文化特征的指标的差异则体现了内在文化的差异。二是文化影响人们行为的效应评估面临的最大挑战是文化是内生的,即文化与社会行为是相互生成的。人们自身的偏好和信念是由个体自身的经历所塑造的,同时受到当前行为选择的强化;此外,人们的信念和偏好,以及他们的行为,同时受到宏观的制度、社会和经济因素的约束(Polavieja,2015)。这是文化及文化影响复杂性的表现,即吉登斯所称的“结构二元性”,结构和个体行动之间并非相互对立,而是相互交融(Giddens,1984)。寻求文化内生性问题的解决方法,需要我们以动态的视角思考文化,把注意力放在文化的微观层面和宏观层面之间的互动关系上,并在理论的复杂化和定量的精确化之间寻求平衡(Polavieja,2015)。任何文化都存在于特定的时空中。过去几十年我国离婚率的快速上升、不同区域间的离婚率差异以及人口的大规模跨区域流动,为我们识别文化的影响效应提供了契机。从人口流动的视角,已有研究主要关注流动过程对婚姻稳定性的影响(马忠东、石智雷,2017),离婚文化对流动人口婚姻稳定性有怎样影响,离婚文化如何在人群中和区域间扩散传播,还需要进一步的理论和实证研究。从量化社会科学的视角出发,一个区域的离婚率可以综合反映该地的离婚文化(Furtado et al.,2013)。我们借鉴“流行病学分析法”,利用跨省人口流动、十年前的地区离婚率和工具变量法来估算离婚文化对人们婚姻稳定性的影响。

(二)离婚文化对婚姻稳定性的影响研究:内在机制

纵观现有文献,离婚文化对婚姻稳定性的影响研究可以分为三个阶段。第一个阶段,分析一般性文化对离婚行为的影响,包括个人价值观、宗教信仰等文化因素对个人离婚态度和行为的影响(Schovanec & Lee,2001;Murray,2002),也有学者探讨女性社会地位、性别比等家庭文化的影响效应(Trent & South,1989)。第二个阶段开始进入对离婚文化的研究。首先通过对离婚现象和离婚率的总结从理论上提出离婚文化概念,然后通过个体访谈研究离婚文化如何影响人们的离婚决策(Karla,2010)。也有学者研究婚姻观念对婚姻稳定性的影响,认同终身婚姻的被访者通常愿意花费更多的时间和精力解决婚姻问题,更不容易选择离婚(Amato et al.,2003)。第三个阶段利用大样本调查,计量分析离婚文化对离婚行为的影响效应。目前相关文献还比较少,只有弗塔多等利用欧洲到美国的移民的离婚风险差异,来考察流出地的离婚文化对人们离婚行为的影响,结果显示,从低离婚率国家迁出的人更不容易选择离婚(Furtado et al.,2013)。该研究利用不同流出地国家的离婚率来反映离婚文化,导致制度和文化对离婚行为的影响在实证上很难区分(Sevilla-Sanz,2010)。比如,法律制度对离婚态度较为宽松的国家,人们也更容易接受离婚行为。与他们的研究相比,本研究首先考察同一国内跨省流动人口,以保证在同一制度环境下不同地区间文化的差异性。其次是提出离婚文化影响婚姻稳定性的二元路径,在研究流出地离婚文化影响效应的基础上,进一步考察从同一地区流出的人如何受到不同流入地离婚文化的影响。

离婚文化通过以下几个机制影响人们的婚姻行为:一是文化的规范效应,离婚文化的兴起让人们普遍接受离婚行为。如果周围的人都推崇永久婚姻,人们不会轻易做出离婚决策。对离婚行为的接受程度,标志着离婚文化的发展程度(Karla,2010)。二是高离婚率会对其他人形成示范效应,让人们去模仿。身边朋友或邻居的离婚例子越多,人们越会忽视离婚带来的负面影响,而将离婚作为处理婚姻问题的首选策略(Furtado et al., 2013)。三是高离婚率会让当前未婚和在婚的人们对婚姻失去信心。尤其是,高离婚率会导致大量的单亲家庭,在单亲家庭中长大的子女会有更高的离婚概率。虽然有研究显示,单亲家庭长大的子女会承诺不会像父母一样犯离婚错误,但她们普遍缺乏对婚姻永久性的信任,进入婚姻后的离婚概率明显高于一般家庭(Amato & Booth,1991;Wolfinger,1999)。四是离婚文化会改变劳动力市场和婚姻市场的格局。离婚率的上升会提高女性的劳动参与率,而经济独立的女性更容易选择离婚作为处理婚姻问题的手段。在高离婚率的社会中,女性会减少自身在婚姻中对男性的经济依赖,因此会在整个生命周期参与劳动、提高职业和收入能力。也有学者认为,高离婚率在一定程度上促进了婚姻中男女工作分配的性别平等(Yodanis,2005)。但是女性越经济独立,离婚的概率也会越高(Kaplan & Stier,2017)。

三、从永久婚姻文化到离婚文化:研究背景与假说

(一)我国婚姻文化的变迁

随着社会和制度环境的变迁,人们的文化价值观念也会相应的发生变化,而原有的文化传统以及文化的新近演化,又成为下一步社会变迁的基础和方向(Alesina & Giuliano,2015)。有学者认为对传统家庭文化影响最大的是婚姻文化变迁(Goode,1993)。哈克斯塔夫将婚姻文化区分为永久婚姻文化和离婚文化,认为传统的永久婚姻文化是基于以下三个观念的一系列信念、形式和实践:婚姻是永恒的,婚姻是注定的,离婚是最后不得已的手段;而离婚文化则将婚姻视为可以选择的和有前提条件的信念和行为,离婚是婚姻不理想时的一个出路(Karla,2010)。离婚文化理论认为,与现代化直接相关的工业化、城市化和个人自由主义的发展,导致了婚姻稳定性的快速下降,形成了高离婚率的婚姻文化(Preston & McDonald,1979)。人们越来越多地追求自我实现和个人自由。正是在这个以自我为中心的文化氛围中,离婚成为自我表达的一种模式,也是自我完善的工具。特别是对于女性,离婚意味着控制自己生活的能力,是一种新生和自由(Whitehead,1997)。

传统中国推崇和践行永久婚姻文化。“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。”这是中国人对婚姻家庭最美好的向往。在中国传统社会中,婚姻既是上事宗庙、下继后嗣的家族大事,也是国家伦理道德执行的基础。离婚有悖于正统观念,在传统中国离婚的事件极少(杨联芬,2015)。社会从礼教和法律两个维度来维持婚姻的稳定性。已婚女性基本没有离婚的自由,即使丈夫可以“休妻”,也受到“七出”、“三不出”等诸多约束[④]。“被休”的女性及其原生家庭会被人耻笑,改嫁更是“丧失贞节”[⑤]。到清末民初,受“五四”新文化的影响,“离婚”被赋予了鲜明的现代性标签,掀起了中国历史上第一波离婚高潮(杨联芬,2015)。1949年新中国成立后的计划经济时期,个人的离婚行为是受到国家和单位严格限制的,除了建国初期和文革时期受政治环境的影响出现过短期高离婚率外,长期保持低离婚率状态[⑥]。

改革开放四十年,伴随着现代化的快速推进,中国社会也经历了永久婚姻文化的衰落和离婚文化的兴起,表现为三个特征,一是离婚率的加速上升。根据民政部统计数据显示,1978年全国一般离婚率1.531‰,到2018年一般离婚率上升为10.372‰,上升了6.77倍。二是离婚文化在空间上呈现不均等性分布。以2018的离婚率来看,离婚率最高的五个省份平均离婚率为14.804‰,离婚率最低的五个省份为6.919‰,前者是后者的2.14倍[⑦]。三是离婚文化跨区域蔓延。国家统计局公布的各省份离婚率数据显示,各省的离婚率都呈现快速上升趋势,并且表现为向高离婚率的地区趋同性。从1979到2012年东北和西北地区一直维持高离婚率,伴随着空间相关效应,这些地区的高离婚率正逐步向原来离婚率较低的中部地区延伸和扩大(白彩全等,2015)。

从已有研究可以发现,中国社会正在经历离婚文化的快速兴起,并且呈现跨区域蔓延趋势。以此为背景,本研究具体分析离婚文化如何在区域和群体之间传播,区域高离婚率如何影响到个体的婚姻决策。

注:本表为中数据为历年《中国民政统计年鉴》和《中国人口与就业统计年鉴》计算的一般离婚率指标,即年度离婚人数与15岁及以上有配偶人数之比。2000年开始,由于人口普查口径的变化,离婚率受影响有所波动。

(二)在中国离婚文化是一种强势文化

“文化一旦产生, 立即向外扩散”(季羡林,1997)。在文化的横向扩散过程中,各种文化的影响力会表现出强势或者弱势。人们面临不同的文化时,更容易选择强势一方的文化。如果文化之间的力量相差悬殊,弱势的文化一般不会对强势的文化构成威胁,它只能勉强存在或者在于强势文化的抗争中逐渐消亡(塞缪尔·亨廷顿,1998)。自从东西方开始接触以来,西方文化始终都处在一种强势的地位(於兴中,2002)。来至西方的文化思潮催生了我国的社会变革、科技进步和经济发展,同时也对中华民族的传统文化带来巨大的冲击,尤其是家庭和婚姻文化。纵观中国婚姻史,离婚文化的兴起有两个重要起点,一是20世纪初的新文化运动,二是20世纪80年代的改革开放。可见,中国离婚文化的兴起,明显是受到西方外来文化的影响。

在中国,相对于永久婚姻文化,离婚文化是一种强势文化,其原因主要有三点:一是离婚文化从进入我国之初就披着“现代性”的外衣。“离婚”在中国古已有之,并不是外来词,但是“自由离婚”则是西方现代思潮,被五四新文化赋予了鲜明性的现代性[⑧]。比如,新文化对传统婚姻制度的批判,主要集中在单方面针对女性的“七出”,将其作为欺压女性的非人道德进行彻底否定(杨联芬,2015)。有学者甚至将高离婚率当作现代性的一部分,认为现代化的发展会带来婚姻稳定性的必然下降(Goldscheider et al., 1991)。二是在新文化运动时期,离婚文化担负着瓦解传统儒家伦理、破除旧的封建文化价值的重任。很多人将自由离婚看作是对新道德对旧道德的战胜:赞同离婚属于新派,体现进步和文明;反对离婚,则属于保守和封建(沈雁冰,1922)。传统家庭制度和婚姻文化俨然成为了阻碍中国社会进入“近世文明”的重要障碍,自由离婚成为关涉国家兴衰和民族命运的大事。其三,离婚文化秉承了个性解放和个体主义的时代主旋律。新文化运动的倡导者深知家庭本位主义对于中国文化传统的核心地位,要破除旧的文化价值就必须对“家庭”来个彻底的批判(孙向晨,2015)。西方文化强调把独立的“个人”视为社会行为的主体,个人具有至高的价值,因此要争取个人权力和自由,提倡个性独立解放,消解个人对家庭的依附。相对来说,永久婚姻文化则站在了个体解放和个体自由的对立面,成为中国负面传统文化的代表。随着现代化、市场化的发展,个人主义、理性主义成为了现代性的基本内容,家庭则从需求共同体变成一种选择性关系。根据贝克的个体化理论,在新时代的婚姻关系中,个体不再只是趋从于家庭的需要,而是将个体的需要带入到家庭中。由于个体每天都要选择、做决定,家庭成员间总是要在各种需要间进行平衡。一旦个体的需要得不到满足,家庭就会有濒临破裂的危险,一个人终其一生可能会组成多个家庭或在多个家庭中度过(乌尔里希·贝克,2011)。

可见,在当前的中国社会中,离婚文化相对于传统的永久婚姻文化是一种强势文化。离婚文化是群体的社会生活方式与个人信念以及偏好之间互动的结果,也可能是某一地区或群体所共同持有的社会习俗和个人信念(Greif,1994)。任何文化都存在于特定的时空中。我们基于我国不同区域间的婚姻文化和离婚率差异,利用人口的大规模跨区域流动来识别离婚文化对人们婚姻稳定性的影响。我们认为,从高离婚率地区流出的人,即使是进入低离婚率地区,仍将会保持较高的离婚风险;从低离婚率地区流出的人,进入高离婚率地区,也会有较高的离婚风险。

关于文化的属性,早期学者普遍认为文化是可以代际传递并保持较高稳定性(Hitlin et al., 2004)。帕森斯认为,人们的价值观是通过社会化过程获得的,其中主要发生在童年时期;一旦内化,这些文化会在很长一段时间内保持稳定性(Parsons & Shils,1951)。也就是说,文化对人的影响是长期性的、较为缓慢的,一旦内化成人们的态度和信念,就会持续地影响人们的行为选择并形成相对稳定的心理和行为(Manz et al.,2006)。费尔南德斯对文化的稳定性提出批评,她认为文化可以在代际间传承,但是也会受到外界环境变化的影响,比如新的社会经验、与他人或新文化的互动程度等等(Fernández,2010)。从上一代所继承下来的或者在成长过程中浸染其中的文化,受到个体经验的影响也会逐渐发生变化或者更新(Polavieja,2015)。

我们引用费尔南德斯的文化理论作为参考的框架,认为在理论上文化兼具继承性和浸染性特征,继承性使得群体或个人的文化特质具有一定的稳定性,浸染性使得人们的文化特质在不同环境中不断变化。对于流动人口来说,所接触的文化可以进一步区分为两种,一种是旧有的伴随着个人成长而浸染其中的文化,一种是新进入或者新获得的不同于以往的文化。流出地的离婚文化,对于流入到外地的人依然有着持续的影响。我们将此称为离婚文化的继承效应。离婚文化不仅可以基于家庭在代与代之间传承,也会在人与人之间横向传播,比如人们会根据社区和朋友的婚姻模式或婚姻观念调整自己对婚姻的理解。从低离婚率地区流入到高离婚率地区,受流入地离婚文化的影响,人们的离婚风险也会上升。我们将此称为离婚文化的浸染效应。基于此,提出两个平行假说如下:

假说1a:流出地离婚率对跨省流动人口的离婚概率存在显著的正向影响。

假说1b:流入地离婚率对跨省流动人口的离婚概率存在显著的正向影响。

离婚文化对婚姻行为的影响,还会因个体的年龄和性别不同而有所不同。一般来说,年轻人更容易受到婚姻外异性的吸引,也更容易接受新的婚姻观念。而年龄较大的人,一方面传统的永久婚姻文化积攒的更多,另一方面他们在流入地的婚姻市场上面临的诱惑相对较少。

假说2a:相对于年龄较小者,流出地离婚率更容易影响年龄较大流动人口的离婚概率

假说2b:相对于年龄较大者,流入地离婚率更容易提高年轻流动人口的离婚概率。

离婚文化对婚姻中夫妻双方的影响可能会存在明显的性别差异。当前依然是男性主导的社会,在新的环境中男性更容易受到婚外女性的诱惑。结婚后,女性的生活重心偏向于家庭,而已婚男性相对于单身男性,更可能在事业上获得成功,比如更高的职位和收入(Bernard,1982),对异性的吸引力也会有所增加。在社会上,离婚对女性的负面影响更大,因此女性相对于男性在离婚态度上更为保守一些。男性更容易接受新环境中的离婚文化,而原有的文化特质在女性身上具有更高的稳定性,她们更容易受流出地离婚文化的影响。

假说3a:流出地离婚率对女性跨省流动人口的离婚概率存在显著的正向影响。

假说3b:流入地离婚率对男性跨省流动人口的离婚概率存在显著的正向影响。

三、实证策略与数据选择

(一)实证策略

由于文化概念的综合性和复杂性,如何有效识别和测度文化就成为实证研究的关键。在我国不同地区之间的离婚率差异很大(徐安琪、叶文振,2002;李在军等,2017)。地区离婚率的差异综合反映了文化、社会和经济等诸多因素的差异,也就是说人们关于婚姻的某些价值观、偏好和信念在空间分布上存在差异(Furtado et al.,2013)。借鉴费尔南德斯等和弗塔多等采取的方法(Furtado et al.,2013),我们认为各个区域的离婚率可以作为该区域离婚文化的综合反映,由此来分别识别流出地和流入地婚姻文化的相关特征。

研究文化对个体的影响一般有两个思路,一种是离开旧有的伴随其成长而浸染其中的文化,随身携带并对个体行为持续发生作用;一种是新进入一个不同于其以往文化特征的环境,受到新接触文化的浸染和影响。我们的策略是,利用人口的跨省迁移从动态的视角去衡量流入地文化和流出地文化对人们离婚行为的影响。一方面,流动人口继承了来自流出地家乡的文化,但是不能把流出地的经济条件和社会环境带到务工的城市;另一方面,他们依然在中国,面临和原来相同的制度环境,但是他们将接触到新流入地不同的文化环境。改革开放后中国最显著的社会现象是大规模的人口跨地区流动。最新数据显示,截止到2017年底全国有流动人口2.45亿,占总人口的17.82%,其中约1亿为跨省流动人口(国家卫计委流动人口管理司,2017)。

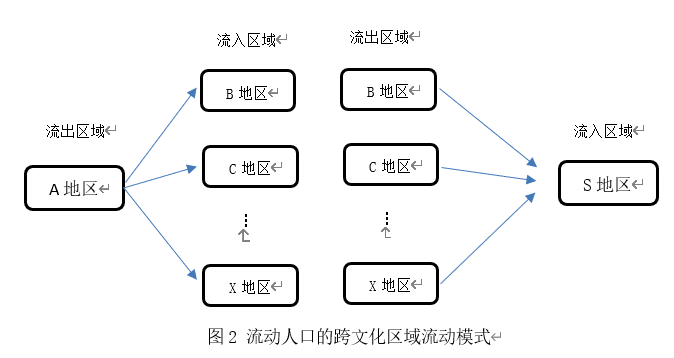

在以往文献中多使用流行病学分析方法,选取第二代移民而不是第一代移民来识别文化的影响,以避免移民在流入地的语言障碍以及制度环境的差异(Fernández & Fogli, 2009)。在本研究中我们选取国内跨省流动人口,同样具有相同的制度环境,也不存在语言交流问题。已有研究显示,人们在离婚前的迁移,并没有基于离婚风险的区域偏好和迁移选择(Boyle et al.,2008),也就是他们在做迁移决策时,从离婚的角度来看迁移到某一区域是相对随机的。但是从不同文化区域迁出的流动人口迁入同一区域,会同时受到流入地某种离婚文化的影响;从同一文化区域迁出的流动人口,具有基本相同的社会化过程,他们流入到不同的区域(类似于随机分布到不同的区域),会受到不同区域的离婚文化的影响(见图1)。这种影响效应估计类似于双重差分的方法。

在实证设计上,本文采用以下四个步骤来识别区域文化对流动人口离婚概率的影响。第一步,将研究对象设定为跨省流动人口,以剥离掉流出地其他宏观因素的影响。第二步,流入到当前务工区域是首次外出流动,也就是说被访者没有流入到当前工作所在地之外的区域,以尽可能保证流入地文化影响的外生和干净。第三步,流入到当前务工区域的时间早于初婚时间,以保证研究对象的婚姻经历都在流入地发生。第四步,选取1990-2000年的地区离婚率作为离婚文化的代理指标,用十几年前的地区离婚率以剥离当前各类社会经济因素的干扰。

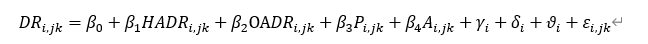

借鉴弗塔多等(2013)的思路,对估计方程设定如下:

其中,

代表婚姻状态,是被访人i从原来的文化区域j流入到当前的文化区域k时,在调查时点是初婚还是有离婚经历。对于离婚概率最精确的算法,就是跟踪某一年登记结婚的N对夫妇,在他们所有人走到生命的终点时,已经离婚的对数和N的比值(Gottman,2014)。精确计算离婚的概率不仅需要比较完整的跟踪调查数据,而且需要较长的跟踪时间,本研究采取的方法是对该方法的近似替代:初婚至今是否有离婚经历。被解释变量是二元变量,我们采用概率模型进行估计。但是由于扰动项的分布未知,我们借鉴已有研究假定其为标准正态分布,采用Probit模型进行估计。在稳健性检验时,进一步尝试Logit和线性概率模型等估计方法[⑨]。使用Cluster在省级层面的标准误。

代表婚姻状态,是被访人i从原来的文化区域j流入到当前的文化区域k时,在调查时点是初婚还是有离婚经历。对于离婚概率最精确的算法,就是跟踪某一年登记结婚的N对夫妇,在他们所有人走到生命的终点时,已经离婚的对数和N的比值(Gottman,2014)。精确计算离婚的概率不仅需要比较完整的跟踪调查数据,而且需要较长的跟踪时间,本研究采取的方法是对该方法的近似替代:初婚至今是否有离婚经历。被解释变量是二元变量,我们采用概率模型进行估计。但是由于扰动项的分布未知,我们借鉴已有研究假定其为标准正态分布,采用Probit模型进行估计。在稳健性检验时,进一步尝试Logit和线性概率模型等估计方法[⑨]。使用Cluster在省级层面的标准误。

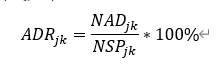

省级区域一般离婚率测算公式如下:

分别代表流入地和流出地的离婚率,用“一般离婚率”来衡量[⑩],指某地区当年登记离婚对数[NAD]_jk

分别代表流入地和流出地的离婚率,用“一般离婚率”来衡量[⑩],指某地区当年登记离婚对数[NAD]_jk 占该地区年在婚夫妻对数[NSP]_jk

占该地区年在婚夫妻对数[NSP]_jk 的比重。分母中剔除掉在调查时点处于未婚、丧偶或离婚状态等不具备离婚风险的人口。由于该方法便于统计和地区间横向比较,一般离婚率得到广泛使用。弗塔多等使用调查时点移民原籍国家当年的一般离婚率作为流出地文化的代理指标(Furtado et al.,2013)。该方案存在一定的风险,一方面在不同国家受战争或经济波动的影响一年的离婚率会有一定的偶然性;另一方面该论文使用2000年美国人口普查数据,选择5岁之前迁入美国现在25岁以上的欧洲移民,这些人经历的是20年之前原籍国的文化。在本文中,我们使用两种度量离婚文化的指标:一是借鉴费尔南德斯等使用20年前的生育率作为地区生育文化的替代指标(Fernández & Fogli,2009),我们使用流出地1990年的离婚率,利用25年前的数据,以剥离出混淆在离婚率中当前其他社会经济因素的影响。流动人口平均迁移时间为9.9年,平均年龄为30岁,也就是说在1990年绝大部分流动人口还未流出;我们使用2000年的地区离婚率作为流入地的离婚文化,在此之后流动人口逐步进入流入地。二是流出省和流入省从2010年到2015年这6年间的平均离婚率,尽量识别各地区不随时间变化的离婚文化特征,并且当前离婚率更能反映当前该地区的离婚文化,但是地区社会经济因素的干扰性也更强。

的比重。分母中剔除掉在调查时点处于未婚、丧偶或离婚状态等不具备离婚风险的人口。由于该方法便于统计和地区间横向比较,一般离婚率得到广泛使用。弗塔多等使用调查时点移民原籍国家当年的一般离婚率作为流出地文化的代理指标(Furtado et al.,2013)。该方案存在一定的风险,一方面在不同国家受战争或经济波动的影响一年的离婚率会有一定的偶然性;另一方面该论文使用2000年美国人口普查数据,选择5岁之前迁入美国现在25岁以上的欧洲移民,这些人经历的是20年之前原籍国的文化。在本文中,我们使用两种度量离婚文化的指标:一是借鉴费尔南德斯等使用20年前的生育率作为地区生育文化的替代指标(Fernández & Fogli,2009),我们使用流出地1990年的离婚率,利用25年前的数据,以剥离出混淆在离婚率中当前其他社会经济因素的影响。流动人口平均迁移时间为9.9年,平均年龄为30岁,也就是说在1990年绝大部分流动人口还未流出;我们使用2000年的地区离婚率作为流入地的离婚文化,在此之后流动人口逐步进入流入地。二是流出省和流入省从2010年到2015年这6年间的平均离婚率,尽量识别各地区不随时间变化的离婚文化特征,并且当前离婚率更能反映当前该地区的离婚文化,但是地区社会经济因素的干扰性也更强。

模型中控制住被访人的个人特征、子女信息等现有文献所证实会影响离婚行为的因素[P]_i,jk (徐安琪,2012)。个人特征包括性别、受教育程度、民族、居住的社区类型和外出务工时间。子女信息包括有无子女以及子女中有无儿子。控制住被访者所在的行业特征。

(徐安琪,2012)。个人特征包括性别、受教育程度、民族、居住的社区类型和外出务工时间。子女信息包括有无子女以及子女中有无儿子。控制住被访者所在的行业特征。

另外,人们的婚姻稳定性以及她们的价值观、偏好和信念可能受到宏观结构变量的共同影响。因此在模型中进一步控制住流入地和流出地2015年的社会经济特征 ,包括人均GDP、全社会固定资产投资利用外资的总量、互联网普及率、人口出生率和流动人口所占比重。在省级层面使用聚类标准误,以考虑不同省份内部个体间的相关性。

,包括人均GDP、全社会固定资产投资利用外资的总量、互联网普及率、人口出生率和流动人口所占比重。在省级层面使用聚类标准误,以考虑不同省份内部个体间的相关性。

在稳健性检验模型中使用robust稳健标准误,利用怀特检验处理可能存在的异方差问题。 是不随时间变化但影响离婚行为的特征[11],

是不随时间变化但影响离婚行为的特征[11], 是年度固定效应,

是年度固定效应, 是区域的固定效应,

是区域的固定效应, 是误差项。

是误差项。

(二)数据来源

本研究使用数据来自于国家卫生计生委流动人口管理司进行的全国流动人口动态监测调查。该调查采取分层、多阶段、与规模成比例的PPS抽样方法,覆盖全国31个省市自治区。调查对象为在流入地居住一个月以上、没有本地户口的跨区县流动人口。从2010年预调研开始,目前已经完成2010-2016年7轮调查,每年调查在县区层面随机轮转。各地市负责编制被选中的社区或村的100名合格对象名单,然后随机抽取20人进行访谈,每一户只抽取一名15-59岁流动人口。每年抽取样本15万左右。本研究使用调查模式进入成熟阶段的2013年、2014和2015年的数据。

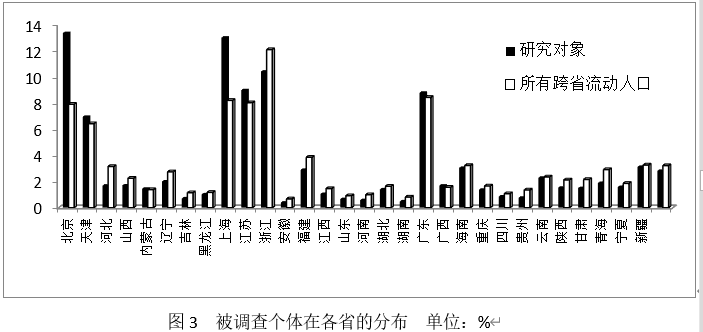

根据前文的研究设计,在数据选择上依据以下原则:剔除省内流动,只保留跨省流动人口;年龄设置在20-50岁;婚姻状态为有婚姻经历,包括初婚、离婚和再婚;剔除流入本地前,在其他地区有务工经历的群体,以避免离婚后的迁移选择性;只保留流入本地务工的时间早于初婚时间,以保证整个婚姻过程在流入地完成;数据中不包括西藏自治区;将2013、2014和2015年三年的截面调查数据样本合并,构建混合面板数据。最后获得有效样本48864个。考虑到流动人口的离婚时间可能早于迁入当前区域的时间,所以对样本进行了筛选,图2描述了所筛选的48864个有效样本在各省的分布结构。卡方检验显示 Pearson chi2(870) = 899.000 Pr = 0.241,表明所筛选的48864个有效样本和所有跨省流动人口(240306个)在各省的分布基本保持一致,没有显著差异。

1982年、1990年、2000年和2010年离婚率数据分别来自第三、第四、第五和第六次全国人口普查数据。2010-2016年离婚率数据来自历年《中国民政统计年鉴》。各省2015年人均GDP、利用外资规模、互联网普及率和人口出生率等数据来自2016年《中国统计年鉴》。各省2015年市场化指数根据王小鲁、樊纲撰写的《中国分省份市场化指数报告(2016)》整理。

注:图中白色条状图是全部跨省流动人口样本(240306个)在各省的比重,黑色条状图是依据研究设计筛选之后的48864个研究对象样本在各省的比重。

表1 变量设置与样本统计