摘要:文章利用2013年武汉市农民工调查数据,实证分析了农民工就业稳定性及其对社会融合的影响效应。研究发现,就业区域稳定性对农民工增强自身“城市人”的身份认同感和务工城市长居意愿具有显著的促进作用,而就业职业稳定率不具有此效应;同时,就业区域稳定性和就业职业稳定率能有效帮助农民工了解和掌握当地语言,但在增进与城里人的关系上则失去了作用;签订劳动合同对增强农民工长居意愿有显著的正向影响。此外,不管是人力资本存量高还是存量低的农民工,就业区域稳定性对他们的社会融合都具有显著的促进作用,且对人力资本存量低的农民工影响程度更大;而就业职业稳定性对人力资本存量较低的农民工会产生显著的正向影响,对人力资本存量较高的农民工影响效应则不显著。

关键词:人力资本;就业稳定性;农民工;社会融合

一、文献回顾与问题提出

改革开放30多年后的今天,大规模农村劳动力迁入城市务工、经商,但并未像其他国家城市化过程那样,实现市民化的真正转变。农民工长期处在城市的边缘,不被城市认同接纳甚至受到歧视,无法融入城市社会,只能在城乡之间候鸟式迁移。这种不彻底的转移方式,一方面起不到转移农民就 业、使土地向务农劳动力稳定流转和集中的作用,不利于社会主义新农村建设;另一方面农民工不能在城市定居和融合,不利于中国城市化的进程。“将流动人口管理服务纳入地方经济社会发展规划,促进流动人口融入城市生活”已经成为中国政府的重要工作。党的十八大报告更是明确指出,要“加快改革户籍制度,有序推进农业转移人口市民化”。

目前关于农民工社会融合的研究主要有三条主线,其一是探究人力资本因素对农民工社会融合的影响,一般认为年龄较大、文化程度较低的农民工越倾向于和家乡人交往,也越可能回家乡务农,而年龄较小、文化程度较高的农民工更可能与城里人交往,也更可能留在城市,任远、乔楠基于绍兴市流动人口的调查也得到类似结论;进城农民工文化程度越高,其自我角色的认同更可能是“市民”,城市认同感与归属感也会越强。其二是探讨社会支持因素对农民工社会融合的影响,社会支持对进城迁移人口的社会融合是必不可少的,经常来往朋友数量、遇到困难时的求助对象会对农民工社会融合产生显著的影响,情感支持网规模越大,农民工越有可能与市民交往,也越容易融入城市社会,而社会网络的欠缺会限制他们与城市主流社会的融合,但当前农民工的社会支持仍然以血缘、地缘等同质群体为主,要完全与城市社会融合,需要建立与城市本地人及因业缘和友缘而产生的异质群体关系。其三是关注社会制度性因素,户籍制度被认为是一种社会屏蔽制度,它将社会上一部分人屏蔽在分享城市的社会资源之外,是目前流动人口实现社会融合的主要制度性障碍。此外,包括基本社会保障权在内的基本公民权利的剥夺是造成当前进城农民工“流动但不定居,定居但不融合”现象的主要原因。其他学者也通过实证研究得出了类似结论。笔者认为,已有研究为理解中国农民工的社会融合及其变迁提供了理论视角和丰富的经验依据, 但大多数研究主要着眼于被调查的个人因素或讨论制度因素对其社会融合的影响,而对为他们提供就业岗位和工作环境的企业层面关注不够,而且对由此延伸出的农民工就业稳定性及其后果并未给予足够的重视。我国农民工是一个职业流动十分频繁的群体,无论是新生代农民工还是第一代农民工,进城之后,频繁“跳槽”。农民工职业的频繁更换,将会导致他们在不同区域之间、不同职业岗位之间频繁流动,并表现出“候鸟式”迁移的现象,这不利于农民工人力资本的积累和稳定职业发展期 望的形成,进而导致缺乏城市归属感,融入城市社会困难。可见,就业稳定性可能直接影响到农民工个体及其家庭人力资本投资或职业发展的决策过程,从而成为农民工群体难以实现社会融合的重要原因之一。那么,就业稳定性会对农民工社会融合产生怎样的影响?不同人力资本存量的农民工群体,其影响又存在怎样的差异?本文尝试来回答这些问题。

二、就业稳定性与农民工社会融合:理论分析与假说提出

本文中的就业稳定性包括就业区域稳定性与就业职业稳定性,下面从这两个方面分别加以分析。

(一)就业区域稳定性与社会融合

农民工是理性的,他们进城时总是带着自己的动机与愿望,其中城市生活方便、娱乐设施丰富就是一个重要原因。他们在城市连续务工时间越长,就有越多的机会体验比如公园、交通、医院等基本公共设施带来的便利,享受农村无法提供的服务,感受务工地的优越感,进而有助于增强在务工地的长居意愿。另一方面,在一个城市务工时间越长,他们接触到城市当地人的机会也可能越多,通过日常的交流学习,有助于缩小与城市之间的心理距离,进而促进自身的社会融合。反之,农民工就业区域的不稳定意味着他们工作地点的频繁更换,这种“动荡”不仅会增加农民工的经济成本,而且还会给他们带来精神上的挫伤,增加其心理成本,造成对每一个务工城市都缺乏归属感,这种负作用不利于农民工的社会融合。已有的实证研究也表明,进城1~2年的农民工回农村的欲望最强烈,以后随着进城时间的延长,有回农村想法的人越来越少,农民工在城市生活越久,越能适应城市的生活规范,融入城市生活就会越好。

假说1:就业区域稳定性会影响农民工在务工地的社会融合,就业区域稳定性越高,社会融合程度越深。

(二)就业职业稳定性与社会融合

就业稳定性是影响农民工工资收入的重要因素,一般而言,稳定就业的农民工,其工资收入要明显高于非稳定就业的农民工,而收入越高的农民工获得的经济地位就可能越好,进而有更大的能力参与城市的社交、娱乐等活动,促进其与城市的互动,这会对他们选择永久定居产生积极影响。因此,就业职业稳定性越高,越有利于农民工的社会融合。其次,职业的稳定也说明了农民工从事当前职业相对较长,而同一工作持续时间越长,成长为用人单位的技术骨干或管理人员的可能性 越大,自我价值能得到更好的实现,生活满意度提高,无形之中对城市生活的认同感也会增强。

假说2:农民工同一工作持续时间相对越长,其在务工城市的社会融合程度越深。

劳动合同是影响就业职业稳定性的重要因素之一。劳动合同短期化会造成劳动者缺乏职业稳定 感,极易引发企业与职工之间产生信任危机,造成劳动关系的不稳定。但对长期合同而言,它会影响用人单位与劳动者的行为。一方面,处于弱势地位的农民工很难与用人单位讨价还价,也缺乏与企业讨价还价的资本,在当前用工制度不健全的情况下,长期劳动合同的签订制约了用人单位不合理的辞工违约行为,帮助农民工“以据力争”保护自己的劳动权利;另一方面,合同的签订也约束了农民工在培训成本收回之前的跳槽行为。这样,农民工减少了随时被解雇的顾虑,企业也减少了员工随时辞职的担忧,劳动关系的制度化,降低了劳资双方只考虑当前或短期利益的可能性。在稳定的劳动关系下,农民工稳定的就业预期会激励企业进行专用性人力资本投资,而企业的人力资本投资又会降低员工的离职率。与此同时,稳定的就业预期也会增强农民工对所在单位的责任感与认同感,加之未来的晋升机会及福利待遇,他们的学习会更加积极热情,有助于其技能水平的提高和 城市活动能力的增强。

假说3:签订劳动合同对农民工社会融合有显著的促进作用。

(三)人力资本存量、就业稳定性与社会融合

基于前文分析可以发现就业稳定性会影响农民工的社会融合,但现实中农民工群体是异质的。农民工群体内部会由于受教育程度以及培训经历的不同而出现人力资本积累的差异,导致一些农民工人力资本较高,而一些农民工人力资本较低。就业稳定性对社会融合的影响效应可能会因为农民工人力资本存量的高低而不同。对于那些接受过较高层次教育或职业技能培训的农民工,由于他们可以通过正规或非正规教育方式掌握较多的文化知识或实用技能,在劳动力市场中具有较大的选择权,职业流动或许是他们获得更好职业和更高收入的有效途径,因而就业是否稳定不会对其社会融合的深浅产生显著的影响。而对于那些没有接受过较长时间正规教育或职业技能培训的农民工,往往由于知识技能的缺乏,很多工作都难以胜任,可选择的就业机会相对较少,在城市能够拥有一份稳定工作已相当不易,如果有一份稳定的工作,该工作持续时间越长,他们就越有信心留在城市,对务工城市的归宿感也会越强。因此,就业的稳定会对人力资本较低的农民工的社会融合产生影响。甚至可以说,恰恰是因为这类农民工人力资本存量的低下,就业稳定性才成为影响他们社会融合的重要因素。

假说4:对于人力资本较高的农民工,就业稳定性不会对其社会融合产生显著的影响;而对于人力资本较低的农民工,就业稳定性会对其社会融合产生显著的影响。

三、数据介绍与变量设置

(一)数据介绍

本文使用的是2013年全国流动人口动态监测数据,它是通过原国家计生委于2013年5月在全国31个省(市)和新疆生产建设兵团对流入地居住一个月以上,非本区(县、市)户口15~59周岁流动人口的调查而得到的,调查采取了分层、多阶段、与规模成比例抽样相结合的方法。本文选择就业于湖北省武汉市的流动人口社会融合专题调查,这为我们研究农民工社会融合提供了可靠的数据支撑。调查问卷涉及流动人口基本特征、就业与收入、公共服务与社会保障、社会融合等信息,有效样本共计1999个。根据户籍为农业户口筛选出农民工样本1759个,其中男性占56.8%,女性占43.2%;小学及以下文化程度占6.3%,初中文化占68.2%,高中或中专文化占22.7%,大专及以上占2.8%;未婚占17.9%,已婚占80.9%,离婚或丧偶占1.2%;跨省流动占20.7%,省内跨市占61.4%,市内跨县占17.9%。

(二)变量设置

1. 因变量。本文的因变量为社会融合程度,关于社会融合的测量,国内外学者进行了相关研究。西方关于社会融合理论的研究,可以分为三类:以 Gordon为代表的“二维”模型,包括结构性融入和文化性融入;以杨格—塔斯为代表的“三维”模型,包括结构性融入、社会文化性融入以及法律面前人 人平等的政治融入;以恩泽格尔等人为代表的“四维”模型,包括社会经济融入、政治融入、文化融入、主流社会对移民的接纳或拒斥等。在国内相关研究中,田凯从相对稳定职业、经济收入、社会地位、生活方式、社会交往等维度考察社会融合;朱力从经济、社会、心理或文化层面进行考察;此外,杨菊华从经济、文化、行为和身份四个角度提出了具体的测量指标,任远、乔楠用自我身份的认同、对城市的态度、与本地人的互动、感知的社会态度四个角度来衡量。综合上述研究,笔者认为社会融合是迁移人口进入城市社会后与当地居民的一种互动和融合,在农民工市民化进程中处于最高的层次。本文选择以下四个维度即身份认同、长居意愿、语言使用、与本地人的关系来综合反映社会融合程度。农民工进入城市,首要目的就是经济收入,他们即使有较强的自我“城市人”身份认同感,较好地掌握了本地语言、较好地和本地人相处,但当一份工作结束后,迫于经济压力,他们往往面临着职业转换甚至区域变换;或是基于理性选择,当有更合适的职位时,他们也愿意放弃当前工作选择本地或异地工作,不会仅因为身份认同感、对当地语言的熟悉、与当地人的人情关系而继续留在务工城市工作。所以就业稳定性会影响社会融合程度,而社会融合程度对农民工就业稳定性的影响效应并不会十分明显。

第一,身份认同。农民工认同自己属于“本地人”的社会身份是其融入居住地的重要标志。对于该指标,在研究中用“您认为您现在是哪里人”来衡量。根据被访者的回答,将回答为“本地人或新本地人”赋值为1,回答为“不清楚或老家人”赋值为0。

第二,长居意愿。它是指农民工在务工地长期居住的意愿程度。本研究中用“您是否打算在本地长期居住”来衡量。回答为“是”赋值为1,回答为“否”赋值为0。

第三,语言使用。当地方言通常被当做一种衡量外来人口市民化程度的标准,农民工对务工地语言的熟悉程度及使用情况可以反映出其与当地人互动的难度与频度,掌握务工地方言较好的农民工,其社会融合程度也较深。本研究中用“您对本地话的掌握程度如何?”来衡量。回答为“听得懂且会讲或者听得懂,也会讲一些”赋值为1,回答为“听得懂一些但不会讲或者不懂本地话”赋值为0。

第四,与本地人的关系。它是指农民工与当地人相处的融洽程度。研究中用“您觉得自己或家人与本地人相处的好不好?”来衡量。回答为“很融洽或比较融洽”赋值为1,回答为“一般、不融洽或来往很少”赋值为0。

然后,我们将反映各个维度的( 0, 1)变量等权相加,得出一个( 0, 1, 2, 3, 4)的变量来测量社会融合程度。该变量如果取值越大,说明农民工社会融合程度越深;反之,越浅。此外,我们借鉴已有的研究,把变量取值为0、 1、 2、 3、 4的融合情况分别定义为完全未融合、初步融合、一般性融合、较深融合和完全融合。

2. 核心自变量。本文核心自变量是就业区域稳定性和就业职业稳定性。

第一,就业区域稳定性。它是广义上的就业稳定性。对于该因素,本文选取的指标是就业区域稳定率,用农民工本地就业时间和外出务工时间的比值来反映。其中,农民工本地就业时间用问卷中的“您在本地已经连续工作多少年呢?”来测量,外出务工时间用问卷中“您最早离开老家外出务工是哪一年?”来测量。选取该指标的合理性在于:农民工在一个城市连续务工时间可以反映其就业区域稳定性。在一个城市连续工作的时间越长,其就业区域稳定性就越高,而就业区域的稳定会增加其就业稳定的可能;反之,在一个城市连续工作的时间短,则可能是由于就业地点的频繁更换造成的,而就业地点的频繁变动意味着较高的职业流动性。因此,就业区域稳定性可以反映就业稳定性。

第二,就业职业稳定性。它是狭义上的就业稳定性。对于该因素,本文选取的指标包括就业职业稳定率和与用人单位是否签订劳动合同。前者可以反映农民工已往工作经历体现的职业稳定性,后者可以反映农民工未来职业的稳定性。就业职业稳定率用从事本工作时间和外出务工时间的比值来反映。从事本工作时间用问卷中的“您何时从事当前工作的?”来测量,外出务工时间的测量方法和就业区域稳定率中相同。签订劳动合同对农民工就业稳定具有较大的保障作用,对于该指标,问卷中的问题是:“您当前与就业单位签订了何种劳动合同?1. 无固定期限; 2. 有固定期限; 3. 完成一次性工作任务或试用期; 4. 未签订劳动合同; 5. 不清楚; 6. 其他”。将回答为签订“无固定期限或有固定期限合 同”赋值为1,回答为“未签订合同等其他情况”赋值为0。根据问卷,“就业身份”为“雇员”的才会被问到是否签订劳动合同,“就业身份”不是“雇员”的不需要问是否签订劳动合同。因而在模型回归中,将 “就业身份”是“雇主”的样本剔除。

3. 控制变量。参考以往研究文献的分析结果,本文控制了农民工个体特征、外出务工状况等因素的影响效应。其中个体特征包括农民工的性别、年龄、婚姻状况、受教育年限、健康状况等信息;进城务工状况包括就业行业、流动范围、每天工作时间、是否接受过培训、是否享有保险等信息。其中,年龄、每天工作时间为数值型变量,直接来源于问卷数据。性别、婚姻、就业行业、培训和保险情况为定类变量,将男性赋值为1,女性赋值为0;已婚赋值为1,未婚赋值为0;就业行业中“住宿餐饮业”赋值 为0,“批发零售业”赋值为1,“建筑业”赋值为2,“制造业”赋值为3,其他行业赋值为4;接受过培训的赋值为1,没有接受过培训的赋值为0;享有城市医保险或工伤险的赋值为1,没有享有相应保险的设 置为0。流动范围、受教育年限和健康状况为定序变量,流动范围中“市内跨县”赋值为1,“省内跨市” 赋值为2,“跨省流动”赋值为3;受教育年限按照我国现行的学制,将小学以下设置为0,小学为6,初 中为9,高中或中专为12,大专为15,本科为16;是否患病的健康状况,将回答为“是,最近一次发生在两周内”赋值为1,“是,最近一次发生在两周前”赋值为2,“否”赋值为3。

四、农民工就业稳定性与社会融合的描述性分析

(一)农民工就业稳定性总体状况

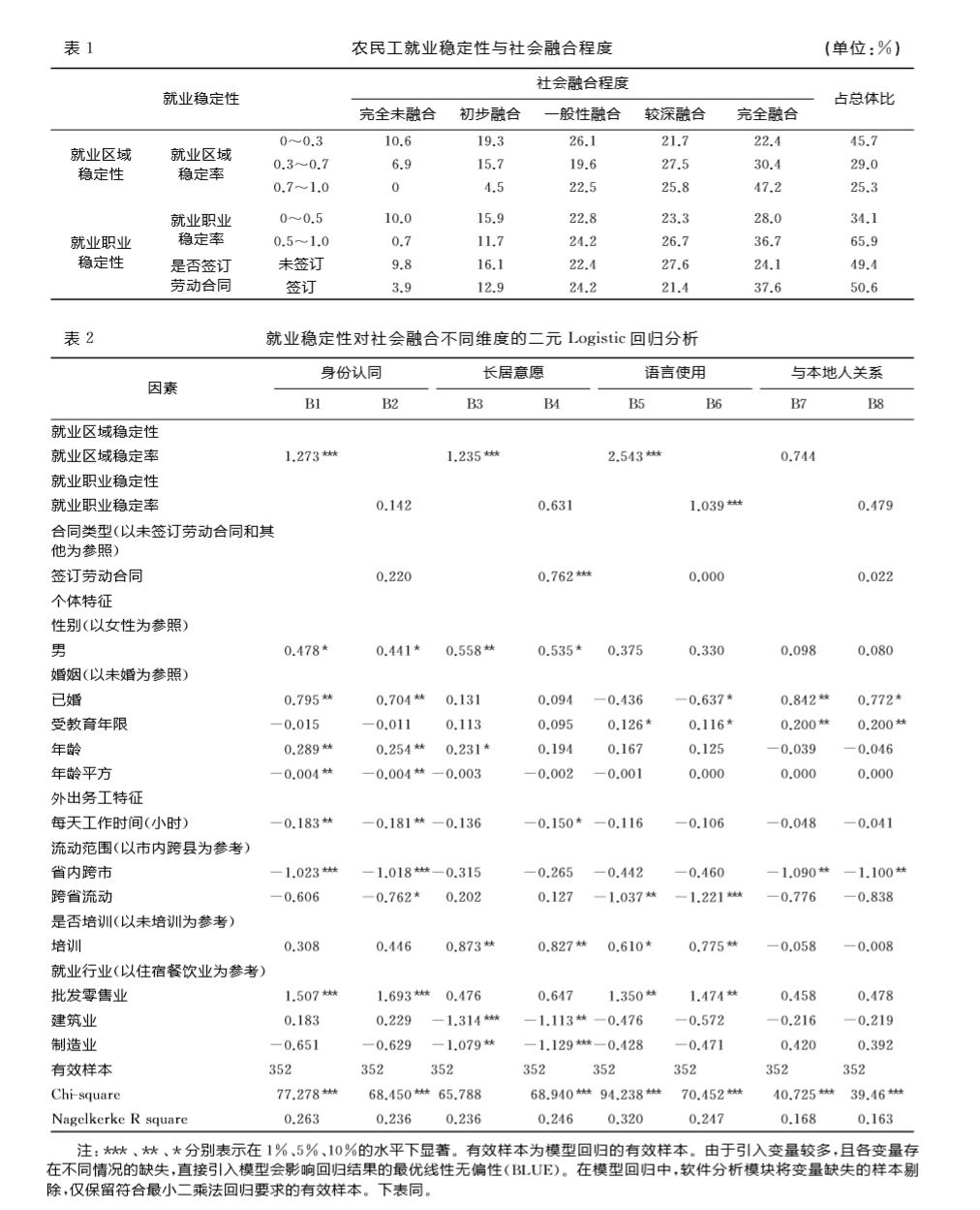

表1显示,农民工就业区域稳定率在0~0.3、0.3~0.7的人数比例分别为45.7%和29.0%,而 在0.7~1.0的比例为25.3%,显然就业区域相对稳定的农民工比例较低。统计还表明,就业职业稳定率在0.5~1.0的农民工数量比例(65.9%)要高于0~0.5的相应比例( 34.1%)31.8个百分点。但从签订劳动合同情况来看,未签订合同的占49.4%,几乎接近一半。总体来看,我国农民工就业稳定性不高。

(二)就业稳定性与社会融合

表1显示,就业区域稳定率在0~0.3的农民工完全未融合、初步融合和一般性融合的人数分别 占10.6%、19.3%和26.1%,较深融合和完全融合的分别占21.7%和22.4%。就业区域稳定率在 0.3~0.7的农民工,前三者的比例分别下降至6.9%、15.7%和19.6%,而后两者的比例分别增至 27.5%和30.4%。区域稳定率在0.7~1.0的农民工,完全未融合和初步融合的比例降到更低水平,而完全融合的比例上升至47.2%。因此,随着农民工就业区域稳定率增加,完全未融合和初步融合的比例会逐渐降低,而完全融合的比例会上升。这表明,农民工就业区域稳定性的增强有助于其社会融合程度的加深。职业稳定率在0~0.5的农民工,完全未融合和初步融合的比例( 10.0%和15.9%)分别高于职业稳定率在0.5~1.0的农民工相应比例9.3和4.2个百分点,但一般性融合、较深融合和完全融合的比例( 22.8%、23.3%和28.0%)分别低于后者1.4、3.4和8.7个百分点。此外,未签订合同的农民工完全未融合和初步融合的比例( 9.8%、16.1%)要分别高于签订劳动合同的农民工相应比例5.9 和3.2个百分点;而一般性融合和完全融合的比例( 22.4%、24.1%)要分别低于后者1.8和13.5个 百分点。这表明,农民工就业职业稳定率的提高和劳动合同的签订有利于其社会融合程度的加深。

五、计量分析

(一)就业稳定性对农民工社会融合不同维度的影响效应

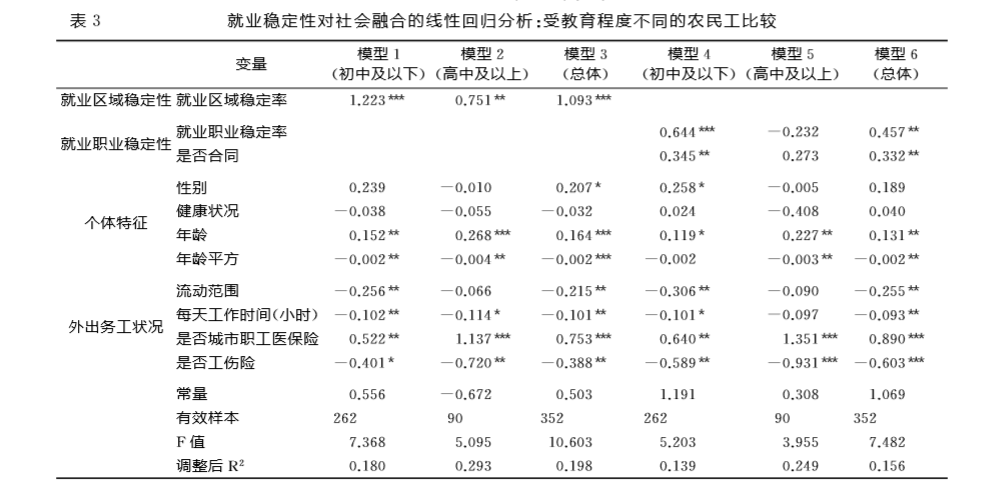

为了考察就业稳定性对农民工社会融合各个维度的影响作用,同时考虑到就业区域稳定性和就 业职业稳定性的共线性问题 ,我们将这两个核心自变量分别引入到各个维度的决定模型中,回归结果见表2。

在身份认同模型中,就业区域稳定率对农民工“城市人”的身份认同感具有显著的促进作用,这说明农民工在一个城市连续务工的时间越长,他们越有可能认为自己是城里人;而就业职业稳定率和签订劳动合同的影响效应虽然是正向的但都不显著。长居意愿模型中,就业区域稳定率和签订劳动合同的回归系数为正且都在1%的水平上通过了显著性检验,这说明就业区域的稳定和劳动合同的签订能有效增强农民工在务工城市长居的意愿;而就业职业稳定率没有对长居意愿产生显著影响。语言使用模型中,就业区域稳定率和就业职业稳定率的回归系数都显著为正,表明农民工在务工城市续工作时间或同一工作持续时间越长,他们对当地语言的熟悉程度也会越深。这可能源于就业区域 与就业职业的稳定增加了他们与城市当地人接触的机会,这一过程加深了其对当地语言的了解。但签订劳动合同并没有加强农民工对务工地语言的掌握。与本地人关系的决定模型中,就业区域稳定率、就业职业稳定率以及签订劳动合同的回归系数虽然为正但都没有通过显著性检验,这说明农民工就业区域稳定性、就业职业稳定性不能有效帮助农民工加深与本地人之间的人情关系。一种合理的解释是虽然就业区域和就业职业的稳定有助于农民工接触到更多的城里人,但这种交往仅停留在对当地语言认知的表面,并没有起到实质性促进与城里人关系的作用。 从各维度模型的对比来看,就业区域稳定性能有效增强农民工“城里人”的身份认同感、加强在务 工地的长居意愿以及加深对务工地语言的熟悉程度,但在促进与当地人的关系上没有发挥作用。就业职业稳定率除了能有效促进农民工对当地语言的掌握外,对其身份认同、长居意愿以及与本地人的 关系均没有产生显著影响;同时,劳动合同的签订除了能有效增强农民工在务工城市长居意愿外,对其他三者也都没有显著的促进作用。控制变量中,男性比女性更愿意认为自己是城里人,也更愿意在务工城市长期居住;已婚农民工对自我“城市人”的身份认同感更强,和本地人相处地也更融洽;教育 程度的提高有利于农民工对当地语言的掌握和与当地人关系的增进。与市内跨县相比,省内跨市的 农民工自我身份的认同感较低,与本地人相处也较差;与住宿餐饮业相比,批发零售业的农民工更有可能认为自己是城里人,对当地语言的使用也更熟悉,而建筑业和制造业的农民工在务工地长期居住的意愿较弱。

(二)就业稳定性对社会融合的影响效应:基于人力资本的差异

人力资本会对农民工就业能力产生重要影响,进而影响到其就业稳定性。为了探讨就业稳定性对农民工社会融合效应的人力资本差异,接下来着重从农民工受教育程度和培训经历的角度分别讨 论不同类型的农民工就业稳定性对其社会融合效应的影响作用。

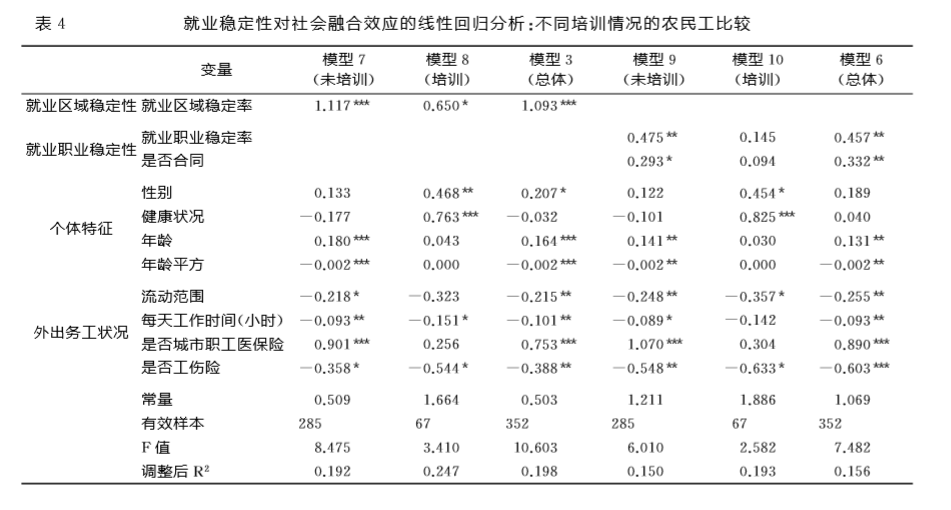

1.就业稳定性对社会融合的影响效应:受教育程度不同的农民工比较。为了考察就业稳定性对 不同受教育程度农民工社会融合的影响,同样为了避免共线性问题可能产生的回归偏差,我们将就业区域稳定性和就业职业稳定性分别引入模型中。回归结果见表3。

从模型1、模型4分别与模型2、模型5的对比来看,无论是初中及以下还是高中及以上文化的农民工,就业区域稳定性都会对他们的社会融合产生显著的促进作用,并且对前者的促进作用更大。而同一工作持续时间对初中及以下文化水平的农民工社会融合具有显著的促进作用,但对高中及以上文化水平的农民工则没有显著影响。同时,签订劳动合同也会因为农民工文化程度的高低产生相同的差异性影响。这可能是因为初中及以下文化程度的农民工人力资本存量较低,他们在劳动力市场竞争中处于弱势地位,对他们而言,城市中的一份工作来之不易,就业职业稳定性给他们带来很大的满足感,进而增强了其社会融合程度;而对那些文化程度较高的农民工,由于人力资本相对较高,参与城市劳动力市场的竞争力和适应力较强,职业的更换反而有助于其更好地发展。因此,就业职业的稳定对他们社会融合程度影响不大。控制变量方面,不管对文化程度较低的农民工还是文化程度较高的农民工,年龄对其社会融合的影响都呈现先上升后下降的趋势;流动范围可以反映出农民工离家的远近,一般来说,市内跨县离家较近,跨省流动离家较远,流动距离对文化程度较低的农民工具有显著的负面影响,但对文化程度较高的则不具有;此外,是否享有城市职工医保险和工伤险对农民工整体的社会融合都具有显著影响。

2.就业稳定性对社会融合的影响效应:不同培训情况的农民工比较。为了考察就业稳定性对不同培训情况的农民工社会融合的影响,按照同样的方法将各变量引入模型中。回归结果见表4。

从模型7、模型9分别与模型8、模型10的对比来看,不管对接受过培训还是未接受过培训的农民工,就业区域稳定率对他们的社会融合都有显著的正向影响,且对后者的影响程度更大。就业职业稳定率和签订劳动合同仅对未接受过培训的农民工社会融合有显著的正向影响,对接受过培训的农民工则没有显著作用。一种合理的解释是和参加过培训的农民工相比,未培训过的农民工技能相对匮乏,他们在寻找工作时缺乏竞争力,而一份稳定的工作对他们在城市长久立足发挥着重要的作用;而那些具备一定技能水平的农民工,寻找工作并不难,即使失去一份工作,他们也能较快地找到下一份工作,甚至可以选择主动离职去寻找更好的工作。控制变量中,性别和健康水平只对培训过的农民工社会融合产生显著的积极影响,而年龄和是否享有城市职工医保险只对未培训过的农民工社会融合产生显著影响;此外,不管对培训过还是未培训过的农民工,是否享有工伤险对其社会融合都具有显著的影响。

从表3和表4的对比来看,不管是人力资本存量高的还是存量低的农民工,就业区域稳定性对他们的社会融合都具有显著的促进作用,且对后者的影响程度更大;但就业职业稳定性对初中及以下和未接受培训的农民工社会融合具有显著的促进作用,而对高中及以上和接受过培训的农民工的社会融合没有显著的促进作用。

六、主要结论与政策建议

本文基于2013年武汉市流动人口社会融合调查数据,实证分析了就业稳定性对农民工社会融合的影响效应,主要研究结论如下:

第一,就业区域稳定性有助于增强农民工自我“城市人”的身份认同感,也有助于加强其在城市长期居住的意愿,但同一工作持续时间对这两者都没有显著影响;同时,就业区域稳定性和同一工作持续时间有利于农民工对当地语言的掌握和使用,但对增进农民工与当地居民的关系上则失去作用;签订劳动合同有利于增强农民工在务工城市的长居意愿,但在促进农民工“城市人”的身份认同、当地语言的使用及加强与当地居民的关系上则没有显著作用。

第二,就业区域稳定性对农民工社会融合产生了显著的促进作用,并且这一显著效应不会因为农民工文化程度的高低、是否接受过培训而变化,但对文化程度偏低和未接受过培训的农民工影响程度更大。

第三,就业职业稳定性对农民工社会融合的影响存在群体差异,同一职业持续时间和劳动合同的 签订对文化程度较低、未接受过培训的农民工的社会融合有显著正向影响,而对文化程度较高、接受过培训的农民工影响则不显著。我们也可以由此推论,恰恰是由于农民工群体人力资本存量较低,就业职业稳定性才会对他们的社会融合产生重要影响。

农民工进入城市后,一方面受其人力资本的限制,大多只能从事一些低收入的工作;另一方面,在务工地所拥有的社会关系主要以亲缘、地缘为主,甚至可能是“孤军”奋战,其社会资本结构单一;同时,政府层面的基本保障与公共服务匮乏,加上城市当地人的歧视等因素导致农民工在城市面临着市场性与制度性的“双重边缘化”,城市社会之间存在着一种先天性和原生性壁垒。他们要缩小与城市社会之间的距离、提高社会融合程度,首先需要拥有一份稳定的工作,在此基础上才能重新积累人力资本,构建社会网络,跨越制度壁垒。甚至说,如果没有一份稳定的工作,即使给他们一个市民身份,也不能在城市立足,更难以和务工城市实现融合。

整体来看,就业稳定性对人力资本存量较低的农民工的社会融合影响效应更为明显。已有研究认为,职业流动是劳动者为了谋求更好职业时采取的理性决策,但这应该是针对具有较高文化程 度或处于重要劳动力市场的就业者。对于农民工群体来说,进入的职业门槛低,竞争压力较大,他们的职业选择能力有限,能够获得一份稳定、有保障的工作是非常不容易的。只有对于那些文化程度较 高或接受过培训的农民工,他们的职业流动才有助于获得更好的工作,有利于他们的社会融合;对于那些文化程度较低也没接受过培训的农民工,他们的职业流动多是被迫失业后的选择,工作的变动多是水平的,甚至随着年龄的增长、健康状况的恶化,职业只能向下流动。由此也可以发现,就业稳定性在不同人力资本状况的农民工群体间具有明显的差异。人力资本状况较差的农民工更可能进入一个恶性循环,人力资本较低导致就业不稳定,而就业的不稳定又不利于他们的社会融合,这样更不利于他们的人力资本再投资(比如参加培训和工作经验积累)。打破这个循环的关键在于企业能够为农民工群体提供一份稳定的工作,这无疑需要以利润为导向的企业调整用工模式和改变职工激励方式,以长期保障、稳定的职业发展预期和共容利益来激励职工。

参考文献:

[ 1]李树茁,任义科,靳小怡,费尔德曼.中国农民工的社会融合及其影响因素研究[ J].人口与经济, 2008,( 2): 1—8.

[ 2]任远,乔楠.城市流动人口社会融合的过程、测量及影响因素[ J].人口研究, 2010,( 2): 11—20.

[ 3]邓大松,胡宏伟.流动、剥夺、排斥与融合:社会融合与保障权获得[ J].中国人口科学, 2007,( 6): 14—24.

[ 4]Agneessens,F. ,Waege,H. , Lievens,J.Diversit y in Social Support by Role Relations:A Typology[ J].Social Networks,2006,( 28): 427—441.

[ 5]王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[ J].社会学研究, 2001,( 3): 63—76.

[ 6]任远,戴星翼.外来人口长期居留的LOGIT模型分析[ J].南方人口, 2003,( 4): 39—44.

[ 7]桂家友.公民权利平等视角下的农民市民化问题[ J].南通大学学报(社会科学版), 2012,( 4): 56—62.

[ 8]李强.中国大陆城市农民工的职业流动[ J].社会学研究, 1999,( 3): 93—101.

[ 9]许传新.农民工的进城方式与职业流动———两代农民工的比较分析[ J]. 青年研究, 2010,( 3): 1—13.

[ 10]史清华,林坚,顾海英.农民进镇意愿、动因及期望的调查与分析[ J].中州学刊, 2005,( 1): 45—50.

[ 11]黄祖辉,钱文荣,毛迎春.进城农民在城镇生活的稳定性及市民化意愿[ J].中国人口科学, 2004,( 2): 68—80.

[ 12]徐程媛.进城农民工的定居意愿与定居可能性的实证研究[ D].南京:南京农业大学, 2009.

[ 13]黄乾.城市农民工的就业稳定性及其工资收入效应[ J].人口研究, 2009,( 3): 53—62.

[ 14]谌新民,袁建海.新生代农民工就业稳定性的工资效应研究[ J].华南师范大学学报(社会科学版), 2012,( 5): 94—101.

[ 15]Reyes,B.I.Immi g rant Tri p Duration:The Case of Immi g rants from Western Mexico[ J].International Mi g ra - t ion Review,2001,( 35): 1185—1204.

[ 16]戚迪明,张广胜.农民工流动与城市定居意愿分析[ J].农业技术经济, 2012,( 4): 44—51.

[ 17]黎虹.劳动合同短期化诌议[ J].湖南第一师范学院学报, 2007,( 2): 151—152.

[ 18]王涛.农民工平等就业权的法律保护[ J].兰州学刊, 2006,( 2): 187—189.

[ 19]石莹.搜寻匹配理论与中国劳动力市场[ J].经济学动态, 2010,( 12): 108—114.

[ 20]蔡禾,李超海,冯建华.利益受损农民工的利益抗争行为研究[ J].社会学研究, 2009,( 1): 139—161.

[ 21]官华平,谌新民.流动人员就业稳定性与专用性人力资本投资研究[ J].华东经济管理, 2013,( 8): 118—123.

[ 22]翁杰.企业的人力资本投资和员工流动[ J].中国人口科学, 2005,( 6): 65—73.

[ 23]梁波,王海英.国外移民社会融入研究综述[ J].甘肃行政学院学报, 2010,( 2): 18—27.

[ 24]田凯.关于农民工的城市适应性的调查分析与思考[ J].社会科学研究, 1995,( 5): 90—95.

[ 25]朱力.论农民工阶层的城市适应[ J].江海学刊, 2002,( 6): 82—86.

[ 26]杨菊华.流动人口在流入地社会融入的指标体系[ J].人口与经济, 2010,( 2): 64—70.

[ 27]张文宏,雷开春.城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析[ J].社会学研究, 2008,( 5): 117—141.

[ 28]蔡禾,王进. “农民工”永久迁移意愿研究[ J].社会学研究, 2007,( 6): 86—113.

[ 29]国家发改委课题组. 边缘化生存:农民工的工作和生活状况[ J].宏观经济研究, 2011,( 1): 3—11.

[ 30]吴愈晓.劳动力市场分割、职业流动与城市劳动者经济地位获得的二元路径模式[ J].中国社会科学, 2011, ( 1): 119—137.