[摘 要] 我国计划生育利益导向政策可大致分为早期主要控制人口数量的利益导向政策和当前倾向于综合治理的利益导向政策两个时期。本文在回顾计划生育利益导向政策的演变历程的基础上,利用 1991-2010 年我国 29 个省的面板数据实证分析了计划生育利益导向政策对家庭发展的影响,研究发现,相比较于以控制人口数量为主的计划生育利益导向政策,倾向于综合治理的计划生育利益导向政策对生育水平的影响效应更强,并且更有利于家庭经济状况的改善。在倾向于综合治理的计划生育利益导向政策的实施下,家庭会调整发展策略,通过风险外部转移和加强人力资本投资等多种方式,缓冲由于子女数量减少导致的不确定风险增加。

[关键词] 计划生育利益导向政策; 家庭发展; 控制人口数量; 综合治理

1 引言

在计划生育利益导向政策的影响效应研究中,对家庭发展的影响还没有引起足够的重视。张怀宇(1996)根据马克思的“两种生产”理论,认为人类的生育活动如同其他社会活动一样以争取物质利益的经济活动为基础,因此计划生育利益导向政策通过补偿计生家庭使民众自觉控制生育数量。牛建林(2002)根据孩子质量-数量代替理论,也认为计划生育利益导向政策有助于降低当前生育率。魏玮、董志(2008)发现云南自 2004 年成为“农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点省”后,农业人口独生子女领证率大幅度提高,仅 2004 年就有 203954 户农业人口自愿放弃生育第二胎,是过去 24 年累计领证 138370 户的 1.47 倍。生育政策的出台是迫于20 世纪 70 年代人口过快增长对经济社会产生较大压力的特殊国情(江立华、 陈雯, 2009),因此以往的研究难以预测到当前的人口新形势,主要集中在计划生育利益导向政策对人口的控制效应分析,谈不上对家庭发展的分析,或者说只是分析了家庭发展整个框架中生育率这个单一指标。此外,生育政策 并不是一个固定不变的单一政策,按照不同的标准可以划分为不同的阶段 (张纯元, 2000)。作为生育政策一部分的计划生育利益导向政策,按照对政策实施目标的差异,可以区分为早期的严格 控制生育阶段和当前的综合治理阶段。但是上述相关研究并没有注意到这一事实,只是将计划生育利益导向政策作为一个虚拟变量处理,掩盖了计划生育利益导向政策的演变过程,也掩盖了不同阶段计划生育利益导向政策对家庭发展影响的不同。

通过对已有文献的分析,本文与以往研究不同之处在于: 第一,本文分析了以往研究忽视的 计划生育利益导向政策对家庭发展的影响,而这是今后人口工作的重点方向;第二, 本文注意到计划生育利益导向政策是一个不断演化发展的政策, 而家庭发展是一个多维度的变量。 因此, 本文用家庭禀赋、功能、 策略三个维度体现家庭发展这一综合概念; 并将计划生育利益导向政策划分为早期严格控制生育和当前综合治理两个阶段, 进一步对比了不同阶段计划生育利益导向政策对家庭发展的影响。 据此, 本文以 1991-2010 年分省面板数据为基础, 利用计量模型分析了计划生育利益导向政策对家庭发展的影响效应, 在此基础上提出了具有较高瞄准性和可行性的政策建 议。

2 计划生育利益导向政策: 从控制个体生育到重视家庭发展

迄今为止, 计划生育利益导向政策已走过四十多年的发展历程, 相比政策推行之初, 当前的计划生育利益导向政策已经发生了很大的改变。 根据政策实施目标的不同,计划生育政策可以分为初期的主要控制人口数量以及目前的控制人口数量、 提高人口素质、 治理出生人口性别比失衡、 建立计划生育困难家庭帮扶政策四位一体的综合治理两个时期。

2.1 以控制人口数量为主要目的时期

现行计划生育利益导向政策的源起可以追溯到新中国成立之初的国民经济恢复时期。 1954 年 第一次全国人口普查表明当时我国人口基数大、 增长快的社会事实, 中央政府意识到控制人口盲目增长的必要性, 于 1955 年提出 “节制生育”, 并在 1964 年 《关于计划生育经费开支问题的规定》 明确指出 对城乡群众放环、 人流和结扎产生的相关费用施行减免。文化大革命爆发后, 计划生育工作一度中断。 1979 第五届全国人大《政法工作报告》提出将经济政策与计划生育结合起来,“订出切实可行的方法, 奖励只生一个孩子的夫妇”, 标志着以降低生育数量为主要目的的计划生育利益导向政策在制度层面展开。1980 年中共中央发布对现行生育政策具有奠基作用的《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》,并在“公开信”中作出全面政策 指示, “为了控制人口增长, 党和政府已经决定采取一系列具体政策。 在入托儿所、 入学、就医、招工、城市住房和农村住宅基地分配等方面, 照顾独生子女及其家庭”。 进入 90 年代, 中央多次提及对计划生困难家庭的帮扶政策。 1997 年国务院转发了《国家计划生育委员会、 国务院扶贫开发领导小组关于 “九五” 期间进一步做好扶贫开发与计划生育工作相结合工作的意见》, 指出 “使贫困地区实行计划生育的农户尤其是独生子女户、 双女户优先得到扶持, 率先摆脱贫困, 真正起到少生、 优生、 快富的示范和榜样作用”。 这一时期与扶贫开发相结合的计划生育利益导向政策的根本目的是引导群众少生, 而不是单纯从补偿的角度帮扶计划生育家庭发展。

2.2 倾向于四位一体综合治理时期

进入 21 世纪, 除了继续稳定低生育水平, 计划生育利益导向政策还将提高人口素质、 治理出生人口性别比失衡、 建立计划生育困难家庭帮扶列为政策目标, 逐步确立了今后以提高家庭发展 能力为目标的政策导向。 2002 年发布的 《中华人民共和国人口与计划生育法》规定对“独生子女发生意外伤残、死亡,其父母不再生育以及收养子女”以及“实行计划生育的贫困的家庭”,“地 人民政府应当给予必要的帮助”。2003 年发布的 《关于开展关爱女孩行动试点工作的通知》 指出 “努力遏制出生人口性别比升高的势头”, 并营造“有利于女孩成长和计划生育女儿户的社会经济政策和社会保障制度”环境。 这一系列政策措施的出台表明旨在促进家庭发展能力的计划生育利益导向政策初具雏形。2006 年发布的 《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的 决定》 指出“‘十一五’ 时期,人口和计划生育工作进入稳定低水平、统筹解决人口问题、促进入 的全面发展的新阶段”。这一时期政府高度重视人口数量、素质、结构、分布的统筹发展,进一步确立促进家庭发展的导向。2012 年国务院印发了《国家人口“十二五”规划》 将提高家庭发展能力纳入国家总体部署,意味着计划生育利益导向政策在 “十二五” 时期将以“提高家庭发展能力”为重要调整内容。

3 研究设计与模型构建

3.1 模型构建

在分析计划生育利益导向政策对家庭发展影响效应之前,有必要明确对家庭发展的衡量。 在国内,家庭发展是 “十二五” 规划中提出的新的研究领域,现有不多的研究也主要是从家庭规模、家庭功能等单个维度来考察。吴帆、 李建民 (2012)指出家庭发展能力是家庭凭借其所取的资源满足每一个家庭成员生活与发展需要的能力,并强调家庭发展能力是家庭功能质量和效率的基础。 刘中一(2012) 在分析我国家庭发展新趋势时,也主要是从家庭形态以及家庭功能两个指 标来衡量。家庭发展具有三个不同的维度,从单个指标或维度来衡量显然有失偏颇。石智雷 (2012) 借助达齐·李奥那多提出 “三圈理论”,从家庭禀赋、功能和策略三个维度衡量家庭发展,认为家庭禀赋表征家庭拥有的各种资本,家庭功能反映家庭的关系结构、反应灵活性、家庭成员交往质量以及家庭亲密度和适应性等;家庭策略则是对未来发展机会的投资判断。 以往文献中之 所以很少涉及到对家庭发展的实证研究, 主要由于两个原因,一是对家庭发展综合衡量的困难性, 二是即能体现家庭个体差异又可以体现家庭发展时序数据的难获得性。所以研究家庭发展的大量文献,往往简单的以家庭人均收入或者家庭结构作为衡量家庭发展的指标, 或者只是定性的描述家庭的发展和变迁。但是家庭发展绝对不仅仅是经济问题, 更不是家庭人均收入能体现的,家庭结构也只是衡量部分家庭功能的载体。在本研究中利用家庭禀赋、家庭功能和家庭策略三个要素来综合衡量家庭发展。基于以上分析建立家庭发展估计方程,通过实证来讨论计划生育政策对家庭发展的影响。简化形式的一般估计方程如下:

![]()

上面方程中,下标 i 代表地区, t 表示时间,μi 为观察不到的地区效应,εit 为随机扰动项。 因变量 FPC 表示家庭发展,核心自变量 cfpit 表示单纯控制人口数量的计划生育政策, iopit 表示倾向于综合治理的计划生育利益导向政策, 其他是一组潜在的影响家庭发展的控制变量。 pgdp 表示人均国内生产总值,tie 表示地区进出口贸易额总量, pfa 表示地区人均固定资产投资额, pg 表示地区专利申请授权数, dr 表示地区人口死亡率, east 表示东部地区, midd 表示中部地区。由于家庭 发展能力构成要素之间存在较大的差异性,根据变量散点图分布特征,对不同方程中的自变量进行了处理, 对 pgdp、 tie、 pfa、 pg 皆进行了对数处理。本研究计量模型选择步骤为: 首先,通过 Hausman 检验在随机效应模型和固定效应模型中做出选择, 其次, 通过 Breusch-Pagan 检验在混合估计模型与随机效应模型中做出选择 (T. S. Breusch、 A. R. Pagan, 1980)。对于 Hausman 检验无法判定的模型, 亦采用随机效应模型。 本研究中作为个体的地区是随机的 (Mundlak, 1978),各地区差异性特征能够影响到家庭发展能力;模型中的某些关键变量是不随时间的变化而改变的,如社会保障制度、地区划分等虚拟变量。在使用 stata12.0 对家庭发展能力决定函数计量模型进行 Hausman 检验时,结果显示 Hausman 检验无法判定, 综合 Breusch-Pagan 检验结果和本文的研究目的,本文决定采用随机效应模型。

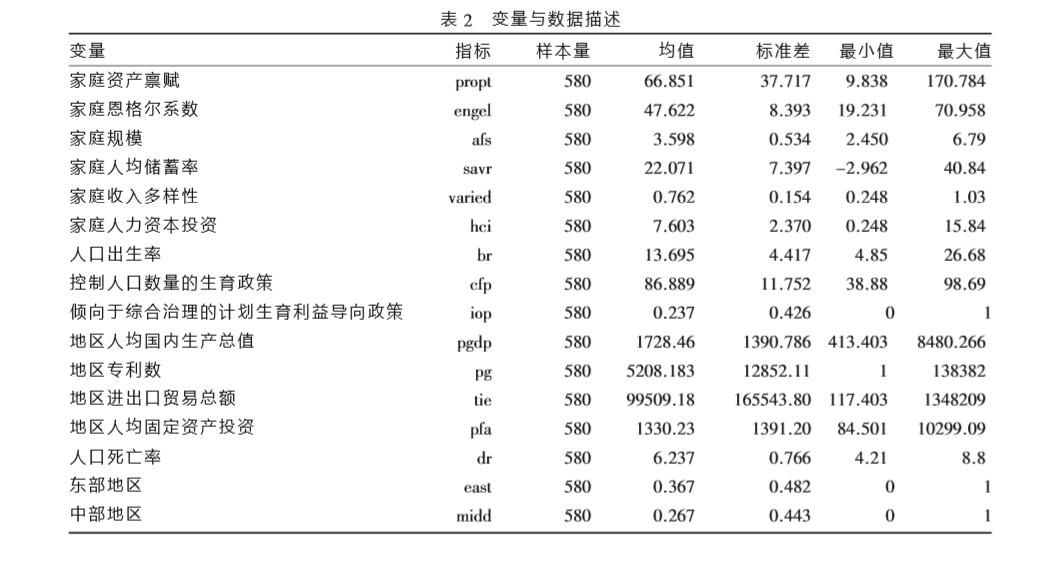

3.2 变量设置与操作测量

3.2.1 因变量设置及其操作测量

3.2.1.1 家庭禀赋

家庭禀赋是家庭生计发展和家庭功能完善的物质基础,在本研究中利用家庭人均年收入和家庭人均资产来衡量。家庭人均年收入是经济流量概念,体现当前家庭的收入能力;在计量模型中,考虑到线性变换,以个人年总收入的自然对数为因变量。

家庭人均资产是经济存量概念, 是一个家庭长期生活水平的积攒和显示,又是一个家庭持续发展的物质保证和基础。 在统计模型中, 使用城乡家庭人均耐用消费品拥有量来测算。家庭人均资产的获取方法为:统计各地区城乡家庭每百户中所拥有的生产型资产和消费型资产, 将拥有某项资产的样本比例p 标准化为数值 Z,由 Z 的相对大小来决定权数W, 然后与家庭中所拥有的各项资产的数量进行算术加权平均。

3.2.1.2 家庭功能

按照经典的家庭现代化理论,家庭规模和家庭结构是家庭功能的物质载体 (古德, 1986), 而家庭规模的大小也是家庭结构变动的结果, 所以在本研究中利用家庭规模作为家庭功能的替代变量。家庭规模的具体统计指标为平均每个家庭户的人口数。 一般来说,家庭规模越大,家庭的结构和功能就越完善。

根据已有研究发现,随着家庭生产功能、家庭生育功能和家庭保障功能的弱化,家庭储蓄额度在逐渐上升, 作为对家庭部分功能丧失的替代。在本研究中也引入家庭人均储蓄率作为家庭功能的另一替代变量。关于居民储蓄率的度量方法很多,如采用金融储蓄与实物储蓄之和再除以 GDP 或居民收人 (中国人民银行研究局课题组, 1999)、 居民当期可支配收人减去当期居民消费支出后再除以当期可支配收人、 居民储蓄除以居民收人、居民储蓄除以居民可支配收人(任若恩、 覃筱, 2006)等。结合本文的研究目的及数据可得性, 本研究中的家庭人均储蓄率是指各地区城乡家庭平均每人年可支配收入 (农村为人均纯收入)减去当期居民平均每人年消费支出后再除以平均每人年可支配收入。居民消费数据取自GDP核算中支出法的居民消费数据,指家庭户对货物和服务的全部最终消费支出。那么在设计的储蓄变量里就不仅仅包括狭义的银行存款, 也有人们对于商业保险的购买、 以及长期投资等。

3.2.1.2 家庭策略

家庭策略是人们对资产利用的配置和经营活动的选择,包括了生产活动、消费选择、 投资策略和生育安排等,以便实现家庭的发展目标。 在模型中引入家庭人力资本投资和生育安排两个变量。 家庭生育安排和人力资本投资都是实现家庭发展可持续性的必要条件。具体的统计指标为城乡家庭平均每人教育消费占总消费支出的比重和某地在一个时期内出生人数与平均人口数之比。

3.2.2 自变量设置及其操作测量

计划生育政策⑤评估的重点和难点是如何界定和衡量这项政策。 在已有文献中,学者们采用了不同的衡量指标: 如汪伟 (2010)使用的人口增长率和石人炳 (2009)使用的总和生育率 A.Eberstein (2009)建议使用对违反计划生育政策的罚款和对多孩的追加罚款作为计划生育政策的替代变量。从 20 世纪 90 年代初开始, 结合各地的不同情况, 我国的生育政策出现了多元化的状态。在中国计划生育政策制定及其操作过程中,实施各种计划生育手术是一个重要环节和手段。 由于人们对该项手术本能的排斥性,各地区年度实施各种计划生育手术的人口占育龄人口的比重,是反映各地区不同时期 生育政策力度比较理想的变量。本文选取各地区年度实 施各种计划生育手术的人口占总人口的比重作为倾向于控制人口数量的计划生育利益导向政策的替代变量。

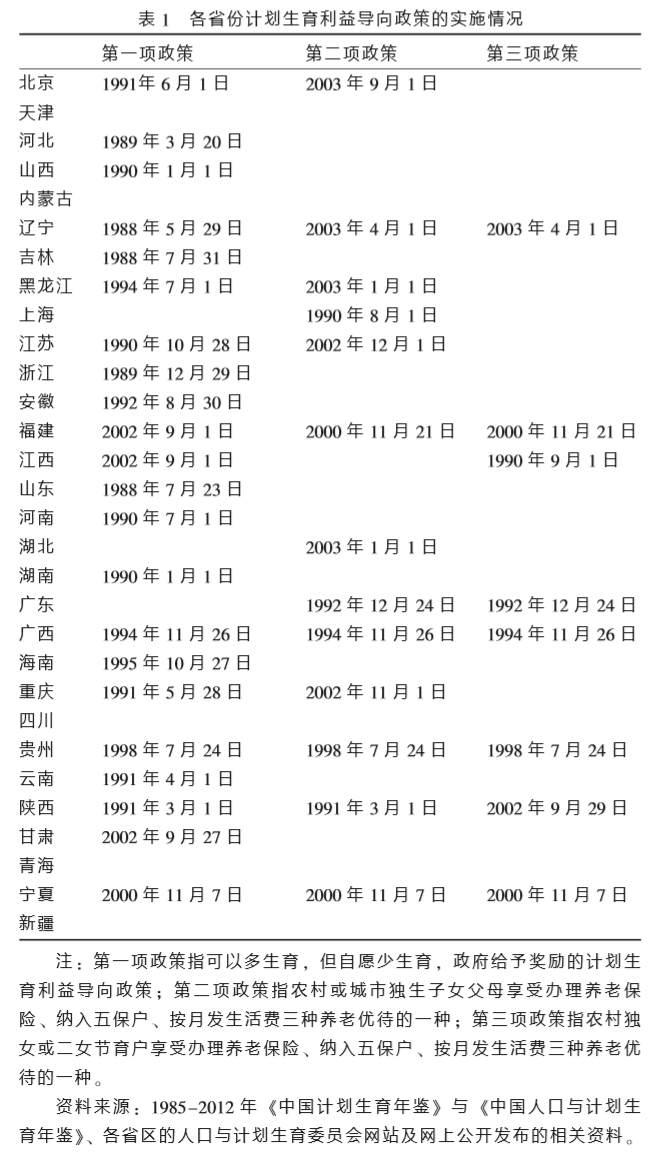

计划生育利益导向政策是政府对计划生育家庭进行奖励、帮扶以及优待的一系列政策措施 (魏玮、董志,2008), 其中例如补贴放弃合法二胎指标家庭等大部分奖励措施主要目的在于降低生育数量或平衡出生人口性别比。而生育动机的经济因素主要在于 “ 养儿养老 ” 和 “多子多福” (穆光宗、 陈俊杰, 1996), 故独生子女父母养老优待奖励措施除了解除独生子女父母养老后顾之忧,降低出生数量、平衡出生人口性别比;还由于通过改变独生子女父母养老预期, 将本用于养老的部分资金投入到提高家庭成员,尤其是子女的人力资本上; 以及长期对家庭转移支付,缓解了家庭贫困。 因此,本文选取农村或城市独生子女父母享受办理养老保险、 纳入五保户、 按月发生活费三种养老优待的一种作为倾向于综合治理的计划生育利益导向政策。

3.2.3 控制变量

根据家庭现代化理论,随着城市化和工业化进程的推进,以及科学技术的进步和城市居民比重的上升,会导致总体的家庭禀赋和家庭策略可选择性的增加。为了克服由于遗漏变量可能造成的内生性问题,在回归方程中进一步控制了可能影响家庭发展能力的其它潜在变量: 如人均 GDP、人均固定资产投资、进出口贸易总额、专利数等。考虑到我国幅员辽阔,各地区间的社会经济各要素的差异性,将全国按照东中西进行划分,以虚拟变量的形式引入模型。

3.3 数据介绍与变量描述

本文使用 1991-2010 年中国分省面板数据 (panel data)。 家庭发展数据来源于城乡居民调查数据, 是由国家统计局住户调查办公室组织实施,调查内容主要包括城乡家庭人口及其构成、 家庭现金收支、主要商品购买数量及支出金额、劳动就业状况、 居住状况和耐用消费品的拥有量等, 来源于1992-2011 年 《中国统计年鉴》。各种节育手术比重的年数据取自1993-2011 年《中国人口 统计年鉴》, 1991 年数据取自 《中国人口和计划生育年鉴 1992》。儿童抚养系数、老年抚养系数和人口死亡率1990—2001 年数据取自《1990 年以来中国常用人口数据集》(庄亚儿、张丽萍,2003),2002—2010 年数据分别取自2003—2011 年 《中国统计年鉴》。实际人均地区 GDP, 地区 固定资产投资额、各地区专利申请授权数、进出口贸易总额、城乡人口比重等数据皆取自 《新中 国六十年统计资料汇编》 和 2010-2011 年《中国统计年鉴》。另外, 由于统计数据年度跨度较大, 少数年份的某些指标会缺失, 本文采用了常用的数据弥补方法,如果两个年份之间有缺失数据,就用这两个年份的均值来代替缺失值。 为保证数据口径的相对一致性,重庆与四川合并,西藏由于部分年份数据缺失未引入数据时间跨度为20 年 (1991—2010 年)。为了使数据具有可比性,以 1981 年的消费者价格指数、国内生产总值指数、固定资产投资价格指数作为基期的价格指数,对 1991—2010 年的分省城乡名义数据进行了调整,形成以 1981 年为基期的实际数据。

4 计划生育利益导向政策对家庭发展的影响: 计量分析

由于不同时期政策目标的不同,相应地不同时期的计划生育利益导向政策实施手段和影响效应也有很大区别。 在本研究中重点比较倾向于控制人口数量的计划生育利益导向政策和倾向于综合治理的计划生育利益导向政策对家庭发展影响的差异。

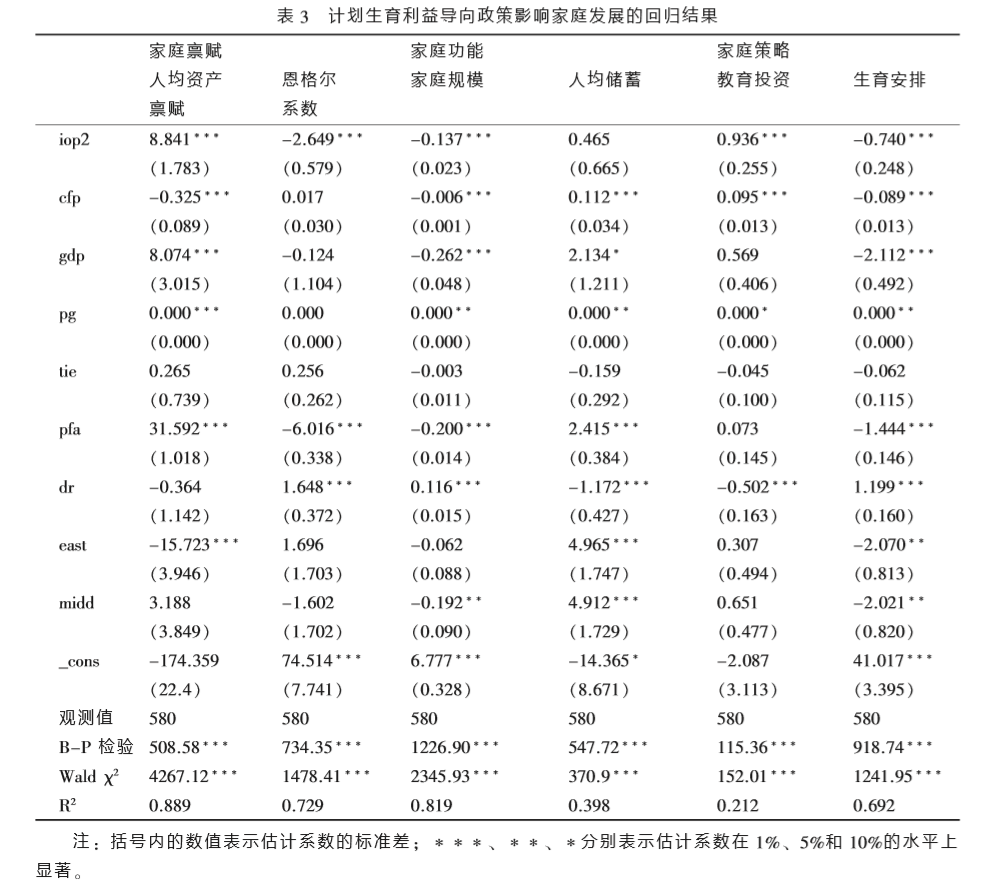

4.1 倾向于控制人口数量的计划生育利益导向政策与家庭发展

表 3 给出了主要控制人口数量和倾向于综合治理的计划生育利益导向政策对家庭发展影响的 估计结果, 结果表明六个模型拟合都较好, R2 大部分在 0.8 左右。在控制住经济增长、 技术进步和地区开放度等因素后, 这两项政策均对家庭发展产生了重要影响, 六个模型都通过检验,且全部在 1%统计水平上显著。总体而言,主要控制人口数量的计划生育利益导向政策对家庭发展的影响力要弱于综合治理的利益导向政策, 其中也包括对生育率的影响效应。

分因素来看,主要控制人口数量的计划生育利益导向政策不利于家庭禀赋的积累。该政策对家庭人均资产有显著的负向作用, 降低了家庭人均资产的拥有量;对家庭恩格尔系数有正向作用,只是没有通过显著性检验。恩格尔系数越大表明家庭的生活水平越差,而家庭资产是家庭长期经济水平的体现,可见控制数量的计划生育利益导向政策不仅没促进家庭经济水平的改善, 反而在消耗家庭经济资本。

主要控制人口数量的计划生育利益导向政策显著的弱化了家庭功能。该政策对家庭规模有着显著的负向影响,而对家庭人均储蓄有着显著的正向影响。家庭规模的缩小意味着承载其上的家庭功能的弱化导致将来生活风险的加大,那么,家庭不得不提高储蓄抗拒将来可能的生活风险。

主要控制人口数量的计划生育利益导向政策对家庭策略选择也有着重要的影响。 该政策的实施对家庭教育投资有显著的正向作用, 而对生育安排有显著的负向作用。也就是该政策有效地实现了对生育水平的控制。而当前家庭生育数量下降和家庭规模缩小的情况下,家庭为增强未来的保障能力,将更多的资金放在子女的教育投资上。

4.2 倾向于综合治理的计划生育利益导向政策与家庭发展

整体而言,倾向于综合治理的计划生育利益导向政策对家庭发展的影响明显不同于控制人口 数量的计划生育利益导向政策。分因素来说,倾向于综合治理的计划生育利益导向政策有利于家庭禀赋的积累,改善了家庭的经济状况。该政策对人均资产禀赋有显著的正向影响,且对家庭恩格尔系数有显著的负向影响。恩格尔系数是家庭综合生活水平的反映,其值越小,表示家庭经状况越好。这也就是说,该政策不仅有利于改善家庭当期生活状况,还可以促进家庭长期经济资本的积累。

倾向于综合治理的计划生育利益导向政策对家庭功能有着重要的影响。该政策对家庭规模有着显著的负向影响, 而对家庭人均储蓄率的影响效应并不显著。可能的解释是, 虽然该政策缩小了家庭规模,导致部分家庭功能的弱化,但是该政策本身又具有弥补家庭功能的作用,因此家庭不需要通过社会化资源, 如提高储蓄来抗拒家庭功能的弱化带来生活风险的加大。

倾向于综合治理的计划生育利益导向政策也是影响家庭策略选择的重要因素。该政策对家庭教育投资有显著的正向作用,而对生育安排有显著的负向作用,且作用力度明显高于单纯控制人口数量的计划生育利益导向政策。在家庭生育率下降的背景下,家庭会加大教育投资促进家庭成员,尤其是子女的人力资本的提高,是一种对家庭未来的投资,保证了家庭发展的可持续性。对比主要控制人口数量和倾向于综合治理的计划生育利益导向政策对家庭发展的影响,发现前者对家庭发展阻碍作用大,促进作用小且力度不大,而后者对家庭发展具有非常明显的促进作用,且力度更大。

对比前者消耗家庭经济资本、带来家庭功能的缺失,后者改善家庭经济状况,有利积累家庭经济资本,自动弥补家庭功能的部分缺失,而且即使是同样的促进家庭教育投资,后者的影响力度远远大于前者,是前者的 9.85 倍。此外,值得注意的是,倾向于综合治理的计划生育利益导向政策控制生育水平的力度反而是主要控制人口数量的计划生育利益导向政策的 8.60 倍,这值得我们对当前的计划生育政策体系进行深入的反思。

5 结论与讨论

本文通过回顾计划生育利益导向政策的演变历程,并进一步分析计划生育利益导向政策对家庭发展的影响,得到以下几点主要结论:

第一, 计划生育利益导向政策是一个内涵丰富, 不断发展的公共政策。 出于对特定时期控制 人口数量的要求, 早期计划生育利益导向政策重视对个体生育选择的控制, 然而随着经济社会发 展和国情的改变, 计划生育利益导向政策逐渐转向对家庭发展的重视, 尤其是关注提升纯女户家 庭、 独生子女伤残死亡家庭、 计划生育手术并发症家庭以及生活陷入困难的计生家庭的能力。 家 庭是社会的细胞和最基本的组织单位, 家庭强则社会强。 随着生育政策的稳步推行, 人口生育出 现少子化带来了家庭发展的空巢化, 家庭功能受到了很大的冲击。 当前实施四位一体综合治理的 计划生育利益导向政策更为重视家庭的综合发展。

第二, 计划生育政策的有力实施不仅有效地控制了中国人口增长的速度和规模, 而且对中国居民家庭的综合发展也产生了重要影响,它改变了不同家庭的要素构成和策略选择空间。 但是,中国计划生育制度,尤其是逐渐演化出的计划生育利益导向政策的实施具有生育限制和家庭发展 能力再造的双向维度。相比主要控制人口数量的计划生育利益导向政策,倾向于综合治理的计划 生育利益导向政策更有利于家庭的综合发展。在主要控制人口数量的计划生育利益导向政策的实施下, 家庭主要依靠储蓄以及较少的人力资本投资应对生活风险,促进家庭发展,但在当前中国家庭本来就是高储蓄的状况下, 这种方式对提高家庭发展能力的促进意义并不大。 事实上,家庭抗拒生活风险的方式除了上述将风险家庭内部消化以外, 还有将风险外部转移的方式(彭希哲、 梁鸿, 2002)。 倾向于综合治理的计划生育利益导向政策通过 “特扶”、“奖扶” 等相关制度,为纯女户家庭、独生子女伤残死亡家庭、计划生育手术并发症家庭以及生活陷入困难的计生家庭提供生活保障,将家庭的部分风险转移出去。那么,一方面家庭由于有倾向于综合治理的计划生育利益导向政策的兜底,可以快速改善生活、 积累资本以作进一步经济投资来抗拒风险、发展家庭;另一方面,倾向于综合治理的计划生育利益导向政策还通过开展 “关爱女孩”等一系列活动有力的转变了家庭 “至少有一个男孩”的传统思想不再追求“生男即止”,那么家庭将会把对女儿的教育投资放在与儿子同等重要的地位, 这也是倾向于综合治理的计划生育利益导向政策相比主要控制人口数量的计划生育利益导向政策非常有力的影响家庭教育投资的重要原因。总而言之, 相比主要控制人口数量的计划生育利益导向政策主要依靠家庭储蓄来提高家庭发展能力的单一方式,倾向于综合治理的计划生育利益导向政策通过经济投资、有力的人力资本投资以及家庭风险外部转移等多种方式,由内及外全方位地促进家庭的可持续发展。

第三, 在过去相当长一段时间内,家庭是人们抗拒包括养老在内的生活风险的重要保障,那么在同等风险的打击下,家庭规模越大,家庭功能越完整,家庭内部每个人分摊的风险就越小,家庭发展能力也就越强,否则反之。而倾向于综合治理的计划生育利益导向政策反而比主要控制人口数量的计划生育利益导向政策更有效的降低家庭生育数量,缩小家庭规模。这对政府而言,意味着政府能够更顺利的达到控制人口规模和人口增长速度的目的,但对家庭而言,意味着家庭 功能进一步的弱化。那么,在家庭规模本来就持续缩小的趋势下,除了继续从经济投资、人力资本投资、家庭风险外部转移等多种方式提高家庭发展能力外,适度放开政策,尤其是逐步取消强制性生育控制政策显然也促进家庭发展的有效路径。

[参 考 文 献]

陈卫.“发展—计划生育—生育率”的动态关系:中国省级数据再考察[J].人口研究,2005(1).

古德,魏章玲译.家庭[M].北京:社会科学文献出版社,1986.

郭志刚.中国的低生育水平及其影响因素[J].人口研究,2008(4).

江立华,陈雯.人口与计划生育奖励制度的历程回顾[J].人口与发展,2009(3).

刘永平,陆铭.放松计划生育政策将如何影响经济增长——基于家庭养老视角的理论分析[J].经济学(季刊),2008(4).

刘中一.现阶段我国家庭发展的新变化与公共政策应对[J].调研世界,2012(10).

穆光宗,陈俊杰.中国农民生育需求的层次结构[J].人口研究,1996(2).

牛建林.农村妇女孩子数量与质量偏好转化现状研究[J].市场与人口分析,2002(2).

彭希哲,梁鸿.家庭规模缩小对家庭经济保障能力的影响:苏南实例[J].人口与经济,2002(1).

任若恩,覃筱.中美两国可比居民储蓄率的计量:1992—2001[J].经济研究,2006(3).

石人炳.生育控制政策对人口出生性别比的影响研究[J].中国人口科学,2009(5).

汪伟.计划生育政策的储蓄与增长效应:理论与中国的经验分析[J].经济研究,2010(10).

魏玮,董志.计划生育利益导向机制建设在基层的实践—— —云南省计划生育新政策实效分析[J].人口与发展,

2008(2).

邬沧萍,王琳,苗瑞凤.从全球人口百年(1950—2050)审视我国人口国策的选择[J].人口研究, 2004(4).

吴帆,李建民.家庭发展能力建设的政策路径分析[J].人口研究,2012(7).

杨菊华.生育政策的地区差异与儿童性别比关系研究[J].人口研究,2006(3).

张怀宇.计划生育利益导向机制的理论与实践[J].中国人口科学,1996(5). 中国人民银行研究局课题组.中国国民储蓄和居民储蓄的影响因素[J].经济研究,1999(5).

张纯元.中国人口生育政策的演变历程[J].市场与人口分析,2000(1).

徐玮,田艳平,石智雷. 计划生育利益导向政策对生育行为的影响[J].南方人口,2013(4).

李建民. 计划生育利益导向机制的理论阐释与广东实践[J].南方人口,2008(4).

陈平. 实践与思考:计划生育利益导向机制—— —以阳江市为例[J].南方人口,2006(10).

Mundlak. On the Pooling of Time Series and Cross Section Data[J]. Econometrical,1978(46):69-85.

T. S. Breusch and A. R. Pagan.The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in

Econometrics. The Review of Economic Studies,1980(47):239-253.