【摘 要】:留守儿童和随迁儿童一直是政府和学界高度关注的群体,但他们成年后的发展境况却没有得到足够的重视。基于历次全国人口普查数据,中国劳动力动态调查(CLDS)等数据资料,研究发现,成年流动人口二代已占我国18~45岁的劳动年龄人口的50.94%,且这一比例将在2030年上升至65.63%。边缘化的成长经历塑造了成年流动人口二代的脆弱性,也会面临失业、疾病、离婚等更高的社会风险。在心理层面,成年流动人口二代的人际交往态度较为消极,产生焦虑、抑郁等心理问题的概率更高。在生计层面,成年流动人口二代职业发展受阻、婚姻匹配失衡,很可能陷入比父辈社会地位更低,生存状况更差的境地。对流动人口二代的社会支持,需要围绕其全生命周期,兼顾问题治理与风险防范,推动政策支持体系从“碎片化”向“系统化”转变。

【关键词】:流动人口;成年流动人口二代;发展困境;社会支持

【文献来源】石智雷,王璋,邵玺,等.中国流动人口二代成年后面临问题研究[J].农业经济问题,2023,(10):129-144.DOI:10.13246/j.cnki.iae.2023.10.002.

一、问题提出与文献回顾

中国快速的城镇化带来了世界历史上规模最大的人口流动,也形成了庞大的留守儿童和随迁儿童群体,引起政府和学界的持续关注(段成荣等,2005)。大量研究指出,留守儿童和随迁儿童长期处于不利的成长环境,面临教育、健康、心理、安全等多方面的风险和问题(叶敬忠等,2018)。在改革开放40年多后,早期的留守儿童和随迁儿童已经成年,正式步入社会,但目前非常缺乏对流动人口二代成年后相关问题的研究。近年来,以成年流动人口二代为主的“三和大神”活跃于各大网络平台,宣扬“干一天歇三天”“宁愿挂逼,也不进厂”等消极口号(赵巍,2021),一时间引发舆论的广泛批驳、同情和忧虑。这些问题是普遍存在的吗?当前我国成年流动人口二代有多大规模?更重要的是,早年的留守或随迁经历,是否会导致他们成年后面临更严峻的发展困境?

在推进共同富裕的新发展阶段,研究成年流动人口二代对中国具有重要意义。一方面,成年流动人口二代规模很大,占到我国劳动年龄人口的一半以上(石智雷等,2023),已经成为经济建设与社会发展的主力军。同时,流动性是现代性的基本属性,中国未来的人口跨区域流动只会越来越频繁,也意味着成年流动人口二代的规模将持续扩大。另一方面,早年的留守或随迁经历可能在流动人口二代成年后引发系统性社会风险。大量研究发现,留守儿童和随迁儿童有很多群体性的发展问题(谭深,2011),这些问题在成年后可能仍然存在,甚至演化出新的问题。如果大量的成年流动人口二代都面临着早年经历所引发的共性问题,将带来系统性的社会舆论、秩序、治安风险。更为重要的是,中美贸易摩擦、俄乌战争与新冠疫情暴发加剧了经济、就业的不确定性,首当其冲的就是成年流动人口二代。

国外学术界与成年流动人口二代关联性较高的概念是移民二代,相关研究可区分为三类:一是移民二代的社会融入研究(Zhou等,2019)。移民二代尽管在语言能力和受教育水平上均超过他们的父辈,他们仍然无法顺利地融入主流社会。二是移民二代的职业发展研究。在激烈的竞争环境下,移民二代面临着比父辈更大的就业压力(Heath等,2008)。由于西方国家经济结构的转型,中层工作岗位不断减少,而底层和顶层的工作岗位不断膨胀。移民二代要么获得精英大学学位,要么从事底层工作(Waldinger等,2007)。三是移民二代的心理健康问题(Kardell等,2013)。移民二代更容易出现抑郁、焦虑等心理危机,并且自杀和犯罪等行为失范的发生概率更高。国内学者主要围绕未成年的留守或随迁儿童,研究他们在教育、健康以及公共服务上的欠缺,但对成年流动人口二代的研究较少。现有研究为我们提供了良好的借鉴,但仍存在几点局限:第一,以往研究重点讨论了留守儿童和随迁儿童在留守或随迁经历中存在的困境,对他们成年后问题的识别和讨论缺乏基本的分析框架。第二,以往关于流动人口二代早年经历和成年后发展问题的研究之间相互割裂,缺乏二者间内在联系的讨论。第三,以往研究缺乏对流动人口二代成年后职业和家庭发展状况的动态刻画,更鲜见成年流动人口二代与其父辈在代际流动上的研究。

本文关切的焦点,在于从结构性视角出发,识别成年流动人口二代面临的群体性、系统性发展困境,探寻留守或随迁经历影响成年流动人口二代发展的概率或可能性。具体而言,本文首先探讨和分析了成年流动人口二代的群体界定与人口特征,对该群体的总体规模及未来演变趋势进行测度;进一步地,从脆弱性、心理、生计三个方面系统地梳理了成年流动人口二代发展困境,并沿着生命历程的时间轴,从个体和社会的互动过程中追溯这些困境的生成机制;最后阐述了对成年流动人口二代社会支持的政策理念与建议。

本文的边际贡献在于:第一,本文首次对成年流动人口二代进行了概念界定,利用全国性大规模数据库刻画成年流动人口二代的群体特征。成年流动人口二代规模大、增速快,主要由农村户籍的年轻人构成,他们生存和发展的问题,将成为农村劳动力研究领域的重要议题。第二,发现成年流动人口二代生计发展的“沙漏效应”。与已经在城市处于较低阶层的第一代农民工群体相比,成年流动人口二代可能面临社会地位更低,生存状态更差,生计发展更加困难的境遇。第三,深入分析流动人口二代成年后面临问题的成因。构建流动人口二代双重累积劣势分析框架,从生命历程的上游考察早年留守或随迁经历与社会结构性因素互动的劣势累积过程及生成机制。

二、成年流动人口二代:群体界定与人口特征

本研究主要使用全国人口普查数据与大规模社会调查数据,同时结合案例访谈资料,具体包括:第五、第六以及第七次全国人口普查数据;中国劳动力动态调查(CLDS);中国家庭追踪调查(CFPS);中国流动人口动态监测调查(CMDS)。研究成年流动人口二代面临的发展困境,首先需要明晰成年流动人口二代的概念,掌握该群体的总体规模、演变趋势与基本人口学特征。

(一)成年流动人口二代界定标准

随着社会变迁与经济发展,越来越多的学者注意到不同时期、不同队列流动人口的内部差异,由此衍生出“新生代农民工”和“第二代农民工”等学术概念。“新生代农民工”是1980年及之后出生、拥有农村户口但在城市从事非农就业的流动人口(李建华等,2011),而“第二代农民工”则是指父辈是农民工且自身也外出务工的流动人口(梁宏,2011)。从概念与内涵看,这两类群体与成年流动人口二代并不相同。“新生代农民工”只强调流动人口出生队列的差异,但年轻的农民工仍然可能是第一代流动人口,并非流动人口二代。“第二代农民工”只涵盖了成年后仍然流动务工的流动人口二代,忽略了已经落户城市或是生活在农村的群体。

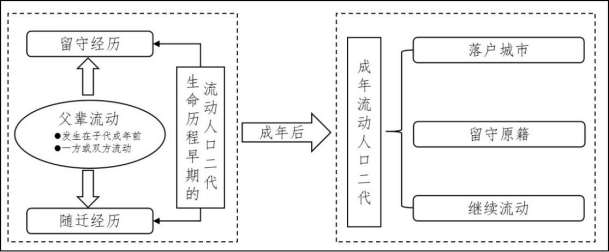

本文中的成年流动人口二代指因父辈中的一方或双方外出务工,在十八岁之前有过早年留守或随迁经历的成年群体。基于国家统计局对流动人口的界定,我们进一步明确了流动人口二代父辈流动时间和流动范围的限定条件。父辈的跨区域流动必须满足以下两个条件:第一,父辈离开户口登记地的流动时间必须在半年及以上;第二,不包括直辖市或地级市所辖的区内和区与区之间的市辖区内流动。根据流动人口二代成年后不同的发展结果,我们可以从两个维度对其进一步细分。从横向看,成年流动人口二代存在着“落户城市”“留守原籍”和“继续流动”三种空间和发展选择。从纵向看,成年流动人口二代又可分为“相较父辈向上流动”与“相较父辈向下流动”两类不同发展境况的群体。

结合我国人口流动的变迁历程,成年流动人口二代具有以下特征:一是以农村劳动力为主。中国的人口流动主要类型是“乡-城”流动,这意味着规模庞大的留守和随迁儿童大多分布在农村。他们成年以后,或者在农村务农,或者进城务工。二是以青壮年劳动力为主。新中国最早的“民工潮”开始于20世纪80年代中后期,他们的子代目前正处于青壮年时期,大多数在45岁以下。

图1 成年流动人口二代示意图

(二)成年流动人口二代规模与演变:占比过半且持续增长

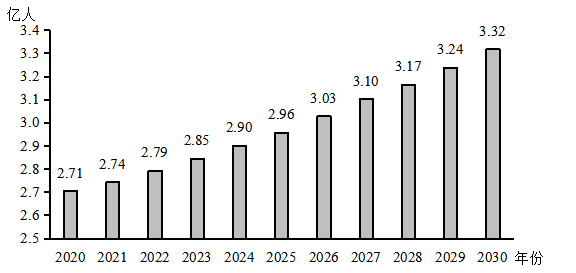

基于第五、第六和第七次全国人口普查数据的测算结果表明,2020年我国18~45岁人口中流动人口二代数量已经达到2.71亿,占到该年龄段总人口(5.32亿)的50.94%。分年龄结构看,成年流动人口二代主要集中在30岁及以下,占比52.89%;31-35岁、36-40岁和41-45岁分别占比20.85%、14.41%和11.85%。

预测结果表明,“十四五”至“十五五”期间,我国成年流动人口二代呈持续上升趋势。到2030年,该群体的规模预计达到3.32亿,比2020年增加0.61亿;占18-45岁人口总量的比重为65.63%,比2020年提升14.69%。可见,无论是从总量看还是从增幅看,成年流动人口二代群体对国家当前及未来的发展都有着长期性和决定性影响。

图2 我国18~45岁人口中流动人口二代的规模(亿人)

数据来源:根据第五、第六和第七次全国人口普查数据进行测算。

(三)成年流动人口二代的人口学特征

本文使用2018年CLDS数据识别成年流动人口二代,并在此基础上描述该群体的人口学特征。

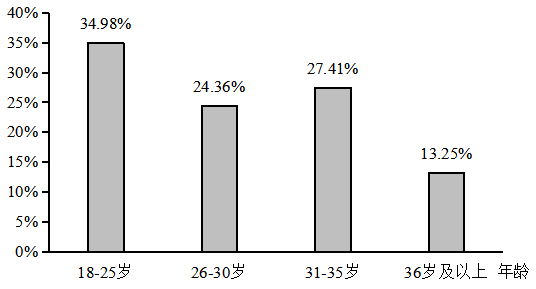

1.年轻人为主,近六成在30岁及以下。成年流动人口二代的平均年龄为28.3岁,59.34%的成年流动人口二代的年龄在30岁及以下。分年龄段看,18-25岁的成年流动人口二代最多,占比34.98%;其次是31-35岁、26-30岁和36岁及以上,分别占比27.41%、24.36%和13.25%。分性别看,成年流动人口二代中,男性和女性的年龄基本无差异,二者的平均年龄分别为28.07岁和28.49岁。

图3 成年流动人口二代的年龄分布

数据来源:根据中国劳动力动态调查(CLDS)2018年数据绘制。

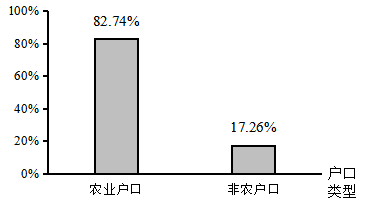

2.农村户口占比82.74%,仅少数能够落户城市。从图4可知,目前成年流动人口二代以农业户口为主,占比82.74%,非农户口仅占17.26%。这表明成年流动人口二代落户城市的概率很低,绝大多数仍处于“留守原籍”“继续流动”两种状态。尽管近年来各级城市不断降低落户门槛,以及推动公共服务均等化,但在子女教育、住房等高昂的市民化成本压力下,成年流动人口二代想在城市站稳脚跟依然十分困难。

图4 成年流动人口二代的户口类型

数据来源:根据中国劳动力动态调查(CLDS)2018年数据绘制。

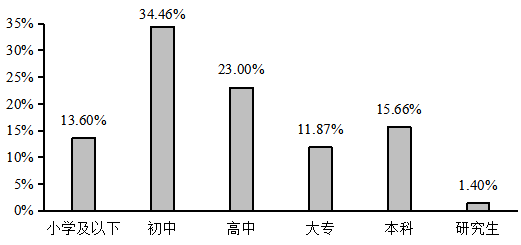

3.文化程度普遍较低,近半数学历在初中及以下。成年流动人口二代的平均受教育年限仅为11.05年,有48.06%的成年流动人口二代的学历在初中及以下,文化程度普遍较低。拥有高中、大专、本科和研究生学历分别占比23%、11.87%、15.66%和1.4%。分性别看,男性的平均受教育年限为11.31年,略高于女性(10.84年)。

图5 成年流动人口二代的学历分布

数据来源:根据中国劳动力动态调查(CLDS)2018年数据绘制。

4.38.53%分布在农林牧渔业、制造业等行业,从事劳动密集型的体力工作。根据表1呈现的结果,成年流动人口二代大多数从事农林牧渔和制造业等劳动密集型职业。其中,在农林牧渔业工作的人数最多,占比19.72%。其次是制造业和批发零售餐饮业,分别占比18.81%和13.92%。相较而言,该群体在金融保险业、卫生体育和国家党政机关工作的比例相对更低,仅占比2.32%、3.22%和3.61%。

表1 成年流动人口二代就业比例前十的行业

序号 | 行业 | 占比 |

1 | 农、林、牧、渔业 | 19.72% |

2 | 制造业 | 18.81% |

3 | 批发和零售贸易、餐饮业 | 13.92% |

4 | 社会服务 | 7.73% |

5 | 建筑业 | 6.19% |

6 | 教育、文化艺术和广播电影电视业 | 5.67% |

7 | 交通运输、仓储及邮电通信业 | 5.41% |

8 | 国家机关、党政机关和社会团体 | 3.61% |

9 | 卫生、体育和社会福利业 | 3.22% |

10 | 金融保险业 | 2.32% |

数据来源:根据中国劳动力动态调查(CLDS)2018年数据计算。

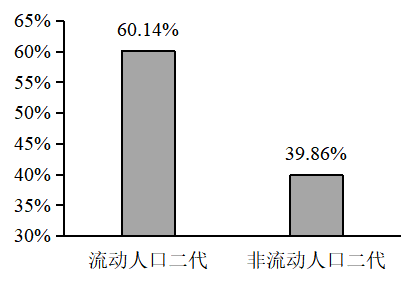

5.在16岁以前就外出务工的群体中,60.14%是流动人口二代。图6分析结果显示,在16岁以前就外出务工的群体中,60.14%属于流动人口二代,比非流动人口二代高出20.14%个百分点。根据《中华人民共和国劳动法》的界定,未满16周岁的劳动力属于童工,用人单位不能予以聘用。可见,由于资源条件的匮乏,部分流动人口二代很早就放弃受教育的权利和机会,16岁以前就外出务工的概率明显更高。

图6 16岁以前就外出务工的群体中流动人口二代的占比

数据来源:根据中国流动人口动态监测调查(CMDS)2017年数据计算。

三、流动人口二代成年后面临的发展困境

在社会加速转型的背景下,流动人口二代的成长经历、社会心态以及所处的发展环境都明显不同于第一代流动人口。随着成年流动人口二代日益成长为国家社会经济发展的主力军,正确把握该群体的特殊性,识别该群体成年后面临的发展困境,已经成为我国在新发展阶段化解社会风险、共享发展成果、推进共同富裕的重要议题。

(一)“脆弱性”:流动人口二代的典型特征

“脆弱性”这一概念起源于自然科学对灾害等问题的研究,后被引入社会科学,主要反映个体遭受冲击出现问题的可能。参考其他领域的定义,本文的脆弱性是指由于缺乏来自家庭和社会等方面的保护,成年流动人口二代在遭遇各类风险冲击后出现问题的可能性。对于通过自身奋斗,实现向上流动的成年流动人口二代,脆弱性的负面影响相对较小,但仍会降低该群体进一步向上发展的可能。对于当前留守原籍或仍处于流动状态,相对于父辈向下流动的成年流动人口二代,脆弱性便可能在其遭受冲击后演变为具体的心理和生计发展问题。具体而言,成年流动人口二代的脆弱性可区分为以下三个层次:

一是个体层面的脆弱性,主要体现为成年流动人口二代在个人能力上的脆弱状态。从文化知识来看,成年流动人口二代在学生阶段成绩较差和辍学的概率更高,即使考入大学,在学校层次方面也处于劣势地位(胡建国等,2020)。从心理发展来看,成年流动人口二代的心理健康水平相对较低。经历压力性事件或遭遇挫折时,很可能激发他们自卑、焦虑、抑郁等心理问题。从非认知能力来看,成年流动人口二代的意志力、自制力、社会交往能力相对较差,这对他们的职业搜寻能力和工作积极性有着负面影响,使其职业发展路径更可能被“固化”在低级劳动市场(李阳等,2023)。

二是家庭层面的脆弱性,主要体现为资源禀赋不足导致家庭支持上的脆弱状态。成年流动人口二代的父辈以“乡-城”流动的农业转移人口为主,家庭拥有的资产、知识、经验、社会网络等资源有限,难以为子女提供有力的支撑或帮助。从家庭的直接支持上看,绝大多数成年流动人口二代生活在城市地区,相比于非流动人口的子女,父辈在就业、创业、购房、照料子女等决策和需求很难给予足够的指导和帮助。从家庭的间接支持上看,成年流动人口二代无法像本地居民一样直接继承父辈成熟的社会网络关系,其流入地社会资源的数量和质量都处于较低水平。这导致成年流动人口二代不能通过家庭社会网络获取就业与发展方面的信息支持,与本地居民相比处于劣势地位。

三是社会层面的脆弱性,主要体现为户籍限制引发的社会保护上的脆弱性。近年来,户籍制度改革的力度日益加大,但长期的户籍限制以及由此衍生出的显性和隐性隔离,对于成年流动人口二代仍造成了严重的不利影响(田旭,2022)。从显性隔离来看,尽管户籍制度改革放松了流动人口的落户限制,但落户后的高房价和社保缴纳压力使流动人口难以下定决心转户,这导致处于流动状态中的成年流动人口二代难以完全享受城市的排他性公共服务。从隐性隔离来看,劳动力市场隔离和居住隔离等非制度性歧视使成年流动人口二代在就业机会、收入水平和居住条件上都与本地居民有着较大差距。这种低收益、高风险的机会不平等使成年流动人口二代很容易形成一种“被剥夺感”,进一步加剧他们边缘化、有理化的脆弱状态。

(二)“社会疏离”:流动人口二代成年后面临的心理困境

社会疏离感是指个体难以与外界进行良好的社会互动,进而出现的与社会相疏远和对立的消极情感(张岩等,2017)。个体的社会疏离感水平与其心理状态、行为模式有着密切的联系。当社会疏离水平较低时,个体主要表现出孤独和社交回避等情绪状态。随着社会疏离水平的提高,个体可能会出现社会互动和社会交往上的障碍,甚至引发抑郁症、焦虑症、强迫症等心理疾病。当社会疏离处于高水平时,个体便可能出现一系列越轨或失范行为(Smith等,2008),危及社会的和谐与发展。成年流动人口二代是社会疏离问题的高发群体,由社会疏离感引发的心理困境主要有以下几种表现。

首先,成年流动人口二代更可能存在社交回避的心理特征。特殊的童年经历容易导致成年流动人口二代消极的人际交往态度。一项针对农村留守儿童的研究发现,流动人口子女出现自我孤独感和社交回避的概率较非流动人口子女分别提高10.63%和10.96%(张婷皮美等,2021)。社交回避并不会随着年龄增加而改善,不论成年流动人口二代是经过考学、创业实现向上流动,还是延续父辈生计方式继续流动务工,他们出现社交回避的概率都明显高于非流动人口子女(刘志军,2022)。

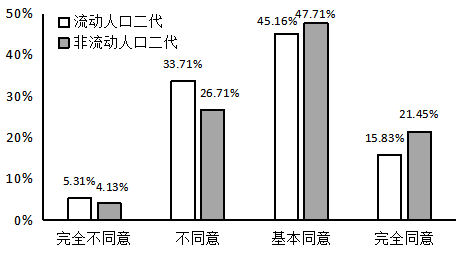

其次,成年流动人口二代更容易面临社会融入困境。由于流入地社会排斥和外部积极引导的缺失,部分成年流动人口二代的社交回避状态会进一步发展为害怕、恐惧人际交往的社交障碍问题。已有研究显示,成年流动人口二代存在社交障碍的概率是非流动人口二代的1.29倍(刘志军等,2020)。个人能力的相对劣势以及地方政府“重经济、轻保障”的传统观念造成了成年流动人口二代边缘化的生存状态,并导致该群体极低的社会融入水平。如图7所示,本文根据2017年CMDS数据的测算发现,成年流动人口二代认同“我觉得自己已经是本地人”的比例较非流动人口二代低8.18%,仅有15.83%的成年流动人口二代完全认可自己本地人的身份。这也从侧面佐证了成年流动人口二代低水平的社会融入状态。

再次,成年流动人口二代是焦虑症、抑郁症等心理问题的高发群体。数据显示,在新生代农民工中,成年流动人口二代抑郁指数较非流动人口二代高出10.5%(郑晓冬等,2022);在大学生群体中,流动人口子女患有心理疾病的概率是非流动人口子女的2.14倍(Liu等,2021)。目前,我国尚未建立起完善的心理疾病治疗服务体系,仅有0.5%的心理疾病患者得到了充分的心理治疗。这意味着成年流动人口二代一旦出现抑郁、焦虑等心理疾病,便将陷入难以摆脱的心理发展困境。

图7 成年流动人口二代与非流动人口二代对“我觉得自己已经是本地人”问题的同意程度

数据来源:根据中国流动人口动态监测调查数据(CMDS)2017年数据绘制。

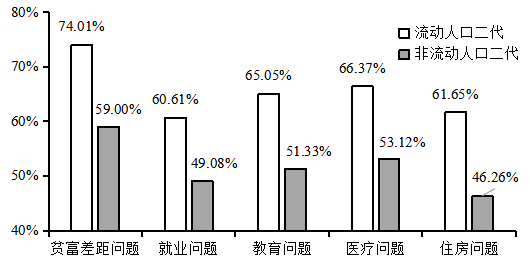

最后,成年流动人口二代出现行为失范问题的概率更高。近年来,新闻媒体报道出的由于成年流动人口二代心理健康问题衍生的自杀、犯罪等案例逐年增加。基于2018年CFPS数据测算发现,相较于非流动人口二代,成年流动人口二代对未来发展的信心不足,并且认为社会不公平的比例更高。具体而言,成年流动人口二代不同意“提高生活水平机会很大”的比例为23.88%,较非流动人口二代高6.20%;成年流动人口二代认为社会贫富差距、就业、教育、医疗、住房等社会问题非常严重的比例较非流动人口二代分别高出15.01%、11.53%、13.72%、13.25%、15.39%(如图8所示)。伴随着这种消极、不公平的情绪与态度累积,成年流动人口二代的社会疏离状态很容易被激化,甚至出现严重的失范行为。研究发现,成年流动人口二代的犯罪发生比是非流动人口二代的3.6倍(刘成斌,2013),有自杀意念的概率是非流动人口二代的1.81倍(陈君等,2020)。

图8 成年流动人口二代与非流动人口二代对各类社会问题严重程度的态度

数据来源:根据中国家庭追踪调查(CFPS)2018年数据绘制。

(三)“沙漏效应”:流动人口二代成年后面临的生计困境

过去40年,流动人口二代的父辈,即第一代流动人口的生计发展受到社会各界的广泛关注。他们从农村流动到城市,缺少财富积累和社会资源,受到社会制度和劳动力市场等方面的多重排斥,始终处于城市发展的底层。然而,与父辈们相比,成年流动人口二代面临的就业和婚恋环境具有更高的不确定性,并且失去了“重新返乡”这一最后的保障,一旦在城市的发展受阻,便可能陷入“退无可退”的生计困境。基于2018年CLDS数据发现,超过一半成年流动人口二代的社会经济地位相对于父辈发生了向下流动。因此,与已经处于城市社会底层的父辈相比,成年流动人口二代可能面临社会地位更低,生存状态更差,生计发展更加困难的境遇,本文将这种现象界定为成年流动人口二代生计发展的“沙漏效应”。除了更可能处于非正规就业以及相对较差的劳动力市场表现以外,成年流动人口二代的生计发展还表现出以下几种新特征。

首先,成年流动人口二代更可能表现出“低欲望”“躺平”的消极生活状态。近年来,大众和学界普遍关注的“三和大神”现象便是成年流动人口二代消极生活状态的典型写照。他们中的大多数有童年留守或随迁经历,不愿意从事长时间的体力劳动,长期依靠临时召集的日结工作维持最基本生计,在取得日结工资后便进入廉价网吧的虚拟世界中浑噩度日(田丰等,2020)。尽管“三和大神”是成年流动人口二代中的少数极端情况,但低水平的工作满意度和积极性,频繁地变换或中止工作是许多成年流动人口二代普遍的职业发展特征。研究显示,成年流动人口二代每年平均从事工作的份数是同辈非流动人口二代的1.44倍,是老一代流动人口的3.83倍(汪建华等,2014)。显然,这种短工化和高流动性的就业模式不利于成年流动人口二代的能力积累和职业发展,当经济社会环境出现较大波动时,他们很可能难以维系基本生计。

其次,成年流动人口二代面临着更为严峻的婚配和家庭发展困境。当前,我国青年婚恋市场的“内卷化”日益严重。男性成年流动人口二代由于个人能力和家庭禀赋的相对劣势,难以承担动辄数十万的彩礼以及买车买房等“硬性要求”。本文使用2018年CFPS数据测算发现,30岁以上男性成年流动人口二代尚未结婚的比例为22.78%,较非流动人口二代群体高出14.62个百分点。除未婚群体的婚配问题,已婚成年流动人口二代的婚姻与家庭发展同样面临挑战。与父辈相比,年轻一代婚姻维系更加困难,家庭功能明显弱化,婚姻稳定性快速下降。笔者在山东菏泽调研时,一位55岁的赵姓农民工告诉笔者:“前几年为了给儿子娶媳妇,彩礼钱加上县城买房钱前前后后一共花了几十万。这两年儿媳妇一个人在县城带娃,我们三个(赵某、赵某妻子和赵某儿子)都在宁波打工赚钱来还房贷、养儿媳妇和孙子,压力非常大。现在不像以前了,年轻人脾气都很大,儿媳妇稍微不顺心就闹离婚。我们怕影响儿子家庭关系,平时连家务活都不敢让儿媳妇做,更不用说让她出去挣钱了。(访谈编号:20230125C,2023年1月25日)。”

最后,成年流动人口二代有更大的概率出现赌博、诈骗等违法犯罪行为。工业化发展和社会文化的迅速变迁塑造了成年流动人口二代与父辈截然不同的劳动伦理和价值观。在大量广告、宣传等消费文化的渲染下,成年流动人口二代的金钱观念可能更加随意,形成以满足个人享受为先的生活方式(黄斌欢等,2022)。在这一过程中,现金贷、分期贷、P2P网贷等各种便捷的网络贷款途径,让他们很容易通过信贷手段超前消费和挥霍消费,最终欠下巨额贷款并陷入“以贷养贷”的财务困局。在此情况下,一部分人可能铤而走险,以网络赌博、诈骗、抢劫等违法犯罪行为来维持生计和消费欲望,对社会整体稳定造成巨大隐患。针对成年流动人口犯罪问题的研究也发现,与父辈相比,年轻一代犯罪占到流动人口犯罪总数的比例高达71.23%,并且他们的犯罪案件中谋取钱财的案件占到总犯罪案件数的63.6%(孙炜,2016),这在一定程度上反映出成年流动人口二代过于追求享乐而导致的越轨问题。

四、流动人口二代发展困境的生成逻辑

流动人口二代的发展困境,既来源于早年特殊的留守或随迁经历,也取决于不同成长阶段中社会结构性因素的影响。因此,需要沿着生命历程的时间轴,系统地追溯个体早年留守或随迁经历及其与社会结构性因素的互动过程如何影响流动人口二代生存与发展,才能完整地阐释流动人口二代发展困境的生成逻辑。

(一)双重累积劣势:生命历程下留守或随迁经历的长期影响

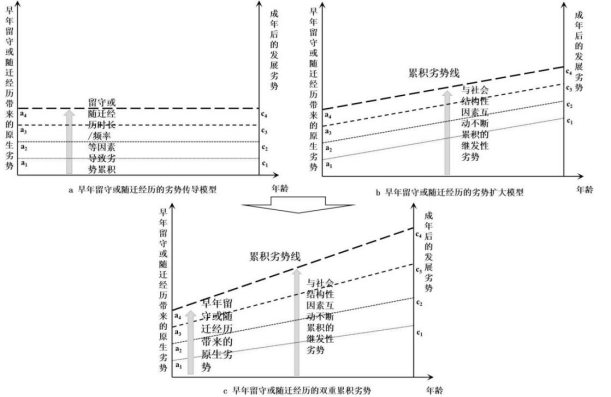

生命历程是人的一生中有次序、紧密联系的“生命事件”序列。流动人口二代生命历程中的留守或随迁经历,尤其当其发生在幼儿、童年等早期阶段时,将对个体一生的行为与人格塑造产生关键的影响。本文借鉴石智雷等(2018)的研究,使用“双重累积劣势”这一框架分析早年留守或随迁经历对流动人口二代个体发展的长期影响。

1.早年留守或随迁经历的劣势传导机制。早年留守或随迁经历会对流动人口二代的生理或心理造成持久的印记,这种劣势积累将直接传导至成年后。留守或随迁经历发生越早,持续时间越长,成年后在职业、家庭发展中面临问题的概率越大。根据父母在就业地的居住、照料、教育条件、工作稳定性等客观条件,年幼的流动人口二代被迫处于留守或随迁状态,经历一系列持续性的压力事件,形成了其生命历程早期的劣势积累。与非流动人口二代相比,这种劣势积累体现在多个方面:在生活和物质方面,主要表现为贫困、资源匮乏、营养不良等;在心理和精神方面,则往往意味着缺乏关爱、缺乏安全感、受到排斥等。根据留守或随迁经历的发生时间、持续时长以及应对策略的不同,其积累的劣势大小也有所差异(Dong等,2004)。留守或随迁经历发生越早,持续时间越长,干预与应对措施越不及时,则流动人口二代早年积累的发展劣势越大,其传导到成年后的劣势也越大(如图9a所示)。

2.流动人口二代成长经历中的劣势扩大机制。在生命历程中,早年的留守或随迁经历会不断引致继发劣势,导致流动人口二代的发展劣势将随着时间推移呈现扩大趋势。(如图9b所示)。这些继发劣势主要来源于两个方面:一方面,随迁儿童或留守儿童的人力资本积累受限,发展机会被持续剥夺。如随迁儿童难以享受到流入地优质教育资源,无法享受高质量的医疗、文体等公共服务。由于父辈就业的不稳定性,其经历频繁搬家、转学等事件的可能性更大;另一方面,特殊的留守或随迁环境,导致流动人口二代有缺陷的社会化过程,他们的社会认知、性格特征存在问题的概率更高。如由于缺乏父母陪伴、受到同学排斥或遭遇校园欺凌等事件,流动人口二代很容易滋生孤独、自卑、怯懦等心理情绪,进一步导致偏激的社会认识或社交恐惧等情况的出现。这些特质使流动人口二代难以建立良好的社会网络关系,增加在生活中经历更多磨难的可能性。

图9 流动人口二代“双重累积劣势”模型示意图

在流动人口二代的成长经历中,劣势传导机制与劣势扩大机制之间存在着相互强化、循环累积的关系,最终形成一种“双重累积劣势”(如图9c所示)。因此,流动人口二代成年后发展境况整体差于非流动人口二代,即使其中部分群体由于个体努力或机遇实现了向上流动,他们在职业、健康、家庭等方面的潜在劣势仍然存在(王亚军等,2023)。

(二)“双向脱嵌”:流动人口二代成长经历中的结构性困境

“脱嵌”的概念,最早可以追溯到波兰尼的《巨变:当代政治与经济的起源》中,是指从原本是整体的事物中分离出来的一种现象。流动人口二代的“双向脱嵌”,是指其在成长经历中从家乡的生活方式、社会网络、文化传统中脱离出来,但又不被城市社会所接纳,处于一种边缘性、游离性的状态。这种“双向脱嵌”是在特定时期和环境下城乡分割、制度政策、文化融合等结构性因素促成的,不仅仅发生在流动人口二代成年以后,更要追溯到他们成年以前,是导致流动人口二代“双重累积劣势”形成的现实原因。具体而言,主要有制度脱嵌、社会网络脱嵌、技能脱嵌三种表现形式。

1.制度脱嵌。制度脱嵌是指流动人口二代成长经历中在教育、居住、生活、公共服务与社会保障等方面的需求脱嵌于正式制度的供给渠道,且供给水平低于非流动人口二代。具体包括居住隔离化、教育与医疗服务水平低下、政治参与边缘化等方面(朱妍等,2013)。

在成年以前,脱嵌于教育体制对流动人口二代成长与发展的影响最为突出,按个体成年前留守或随迁状态区分,主要有两种表现。第一,从学前教育到高等教育的每一阶段,大多数随迁子女都受到各种政策性排斥。以义务教育阶段为例,我国大中型城市小学入学方式主要有材料审批型和积分入学两种方式,但入学条件对大多数随迁子女来说都过于严苛,审批过程也十分复杂。如依据2022年北京市最新的材料审核方案,需要劳动就业证明、实际居住地证明、全家户口簿、北京市居住证“四证”,涉及劳动合同、连续1年以上的社保缴费、有房或1年以上稳定租房等条款。此外,以上海、广州、深圳为代表的积分入学模式更关注对少部分高受教育水平、高技能、购有房产的高社会阶层流动儿童的入学优惠,反而将大多数低社会阶层流动人口二代陷入更不利的发展境地。大量研究指出,近年来不断改革的义务教育入学和异地中高考政策只是明确了随迁儿童在流入地接受教育的准入门槛和筛选机制,实际上并未缩小流动人口二代和本地居民教育资源差距(韩嘉玲等,2020)。第二,对留守儿童而言,主要表现为他们发生不服从老师管教,不遵循学校规程安排、逃课,甚至辍学等情况的概率更高。留守儿童大多由祖辈抚养,但隔代监护人往往文化程度低、教育观念落后,很难对留守儿童进行有效的管教和约束。由于家庭教育的缺位,再加上学校教育资源匮乏,留守儿童所能接受的关注和教育十分有限。此外,对农村留守儿童保护干预的专业人才与制度供给不足,也是导致农村留守儿童教育结构性困境的原因之一。

除开少数流动人口二代通过考学、创业等方式实现向上流动,在城市落户以外,大多数流动人口二代在成年以后仍然面临着制度脱嵌的问题。这种制度脱嵌主要表现在两个方面:第一,社会保障、福利水平的低下。成年流动人口二代的社会保险覆盖率低,根据团队在武汉市小微企业的调研,大量企业并不给合同工、临时工缴纳社会保险,甚至在招聘启事中明确按“是否缴纳五险一金”划定两个工资标准。同时,医疗保险使用与报销涉及异地转接的问题,实际操作上非常复杂,如果费用不是特别多,很多人主动放弃报销(王春光,2017)。第二,就业形式、岗位的隔离。未实现向上流动的成年流动人口二代就业领域仍局限在低端,往往是由熟人、亲友介绍从事非正规就业。对于流入地政府而言,他们并不关注大多数收入低下、人力资本薄弱的流动人口二代是否居留当地,更希望吸引高学历、高技能人才和高消费人群来当地常住,带动当地的社会经济发展。因此,尽管近年来我国一直倡导流动人口公共服务均等化,但不论是在教育、就业、医疗,还是养老保障、政治参与等涉及流动人口的制度改革,都很难得到实质性的推进(黄斌欢,2014)。

2.社会网络脱嵌。老一辈流动人口依赖流动前的血缘、亲缘、地缘等关系结成社会网络,为城乡跨情境流动中的个体行为提供支持和保护。但与父辈相比,流动人口二代可能面临更严重的城乡社会网络脱嵌,体现为家庭层面的关系脱嵌和社会层面关系脱嵌两类。

家庭关系脱嵌并不是完全从家庭中脱离出来,而是指流动人口二代由于早年随迁或留守经历缺乏“家庭感”,更可能与家庭成员不亲近或有一种疏离感。这种脱嵌是个体成长经历中与父母长期分居,或是父母的沟通与教育方式所导致的。流动人口进入城市后,大多数以体力劳动和个体经营为主,工作时间长,压力和任务繁重。在这种工作状态下,即使孩子跟随父母随迁,他们也很难将时间和精力更多地分配到对子女的管教和沟通上。已有研究表明,与非流动人口二代相比,随迁儿童的亲子沟通频率低、时间少,沟通质量较差(陈丽等,2012)。另一方面,由于教育观念和文化水平的限制,大多数流动人口教育方式较为粗放。尽管关心孩子,但也往往通过命令、要求的形式开展沟通,交流内容也主要集中于学业。根据汪传艳等(2020)的调研,与孩子的沟通中,交流学习情况的占82.8%,交流子女情绪情感和交友状况的只有34.0%。在这种特殊的成长环境下,流动人口二代与家庭成员的关系很可能体现出一种“爱而不亲”的特征,反映出他们家庭关系的复杂性、矛盾性。

由于早年的随迁或留守经历,成年流动人口二代逐渐脱嵌于家乡社会网络,也难以被城市社会正式接纳。一方面,与父辈相比,成年流动人口二代与家庭成员之外亲戚、邻里、朋友关系薄弱或缺失,失去来自家乡的社会支持或保护。随着越来越多的劳动力外出务工,乡村的传统社区伦理发生变化,内部联结不断减弱。绝大多数婚姻、升学、生日等人情往来事件被压缩到国庆、春节等假期进行,仪式的环节和内容也高度简化。同时,对成年后进入城市的流动人口二代,即使每年春节由于父母短暂的返乡,但与交往较少的朋友、邻里、亲戚间的关系很可能十分淡薄。另一方面,大多数成年流动人口二代与本地人的交往存在隔膜,在流入地很难建立社会关系网络。成年流动人口二代流入地关系网络的建立依赖于两个关键因素:一是流入地居民的接纳程度。成年流动人口二代很容易被贴上“贫穷、素质低下”等污名化的标签,被本地居民在日常生活中有意或无意的排斥(王春光,2006)。二是成年流动人口二代交往的主观能动性。由于初始禀赋和资源的差距,他们在与本地居民交流时也可能产生自卑、抗拒的情绪。再加上本地居民的社会排斥,成年流动人口二代很容易产生本地人“势利眼”“瞧不起人”等对立观念。

3.技能脱嵌。技能脱嵌是指成年流动人口二代所掌握的知识或技能无法满足生产工作的需要,主要体现为两个方面。一是失去务农技能,脱嵌于乡村传统的农业生产体系,主要表现在来自农村的成年流动人口二代中;二是由于无法满足现代产业体系的技能要求,难以融入城市正式生产分工体系中。

与父辈们相比,成年流动人口二代很少有长期的务农经历,缺乏农业生产知识和技能。根据在武汉市开展的调研,大多数进城务工的成年流动人口二代不清楚老家所拥有土地面积,对其当前的使用用途也不了解。一位受访者说:“我只知道我老家还有地,但是具体有多少地我也不是很清楚,我爸妈在家里可能有时会种一些菜?都是他们在弄,我没有了解过。(访谈编号:20220718A,2022年7月18日)”同时,在主观意愿上,成年流动人口二代也更愿意进城从事回报率更高的工作,而不是在家乡从事辛苦且低回报率的农业劳作。

成年流动人口二代的技能逐渐脱嵌于城市现代产业体系,主要表现为部分成年流动人口二代由于知识和技能的限制,只能从事短期性、简单性、重复性的不稳定就业(汪建华等,2014)。这种脱嵌是个体的人力资本水平与产业结构转型升级共同导致的。一方面,部分成年流动人口二代所掌握的文化知识和专业技能不足,达不到专业技能岗位额要求。同时,与父辈相比,成年流动人口二代对严苛、枯燥、辛苦的工作环境忍受能力降低。当他们对工作感到不满时,会选择频繁地更换工作,呈现一种“短工化”趋势(赵巍,2021)。这使企业和用人单位为减少劳动力流动带来的损失,不断减少对员工人力资本的投资。另一方面,随着产业结构和技术的转型升级,生产的智能化和机械化替代了部分低端、重复的体力工作岗位。在此背景下,成年流动人口二代就业机会更少,更难以满足城市现代产业体系对劳动力知识或技能的要求。

五、“全生命周期”下的流动人口二代社会支持

与传统流动人口、农民工的治理政策不同,针对流动人口二代的社会支持有很强的复杂性,主要表现为三个方面:一是流动人口二代发展问题的隐蔽性很强,既有已经在部分人群中暴露出来的现存困境,也有潜在的脆弱性和发展隐患。二是流动人口二代在施策过程中很难得到精准识别。政策实施与学术探讨不同,无法简单地通过“是否有早年随迁或留守经历”来界定或瞄准政策对象。三是很多成年流动人口二代面临的问题起源于成长经历中受到的社会排斥或不幸经历。现行政策无法纠正或改变过去发生的事件,只能一定程度地缓解他们面临的困境,可能存在“治标不治本”的问题。

因此,在构建流动人口二代的社会支持政策体系时,我们必须跳出传统的针对农民工或流动人口的政策逻辑框架,抛开局部的、静态的政策制定思路,从更广的支持维度和更长的时间维度来树立流动人口二代社会支持理念。

(一)流动人口二代社会支持政策的理念转变

树立以制度变革适应流动人口二代发展的理念。在推进共同富裕与社会主义现代化建设的新阶段,更加强调流动人口及其二代相关政策从治理到服务的转变(杨菊华,2020)。“以制度变革适应流动人口二代发展”的核心理念是,如果现行制度不适合流动人口及其子女的发展,就要积极推动制度改革以适合他们发展,而不是迫使他们适应社会的制度(石智雷等,2017)。如果流动人口及其子女因为外出务工面临着种种生存困境,就要给工作的流动人口及其子女与其他城市居民同样的发展权利,而不是把流动人口推回老家。

从关注“留守儿童”“随迁儿童”向强调“流动人口二代全生命周期”转变。与大多数人一样,流动人口二代是社会变迁过程中形成的一类正常人群。只是由于社会制度不完善,早年的留守或随迁经历对某一时期、队列的流动人口二代发展产生了不利影响。个体生命历程中的不同阶段是次序发生、因果关联的过程,成年流动人口二代的发展问题绝不仅仅在其成年后才出现,未来流动人口二代的发展问题在很大程度上也需要通过对当前留守或随迁儿童的社会支持和人力资本投资来实现。因此,面向流动人口二代的社会支持政策要更加强调“全生命周期”的理念,只有在政策构思时充分将个体早年和成年后联系起来考虑,才能从根源上解决流动人口二代面临的问题。

从“聚焦困境治理”向“兼顾风险防范”转变。针对流动人口二代的社会保护政策,不仅仅是对现存问题的解决,还包括潜在问题的防范。流动人口二代面临的潜在问题,主要表现为成年流动人口二代的高风险性、脆弱性及其面临问题的可塑造性。也就是说,这一类潜在问题是问题也不是问题,一方面,它很容易被社会所激化和污名化,并进一步演化成威胁社会稳定的系统性风险;另一方面,如果尽早、得当地干预和引导,这类问题便会消解于无形。因此,在制定流动人口二代的社会保护政策时,要从其个体本身的脆弱性特征出发,关注未暴露的潜在问题,着力于增强他们的抗风险能力与自我发展能力。

从“碎片化治理”向“系统性支持”转变。在当前“条块分割”的部门体系中,各种流动人口及其子女的社会支持政策零散地分布在不同归口、不同等级的部门中。具体而言,流动人口及其二代的行政管理以公安部门为主,主抓流动人口的治安问题,其他公共服务如卫生、子女入学、劳动与社会保险分散在卫健、教育、人社等相关部门。这些政策的实施与推进一方面取决于相关部门对流动人口二代事务的理解,政策优先性无法得到保证;另一方面,不同部门间可能存在着权责交叉和政策摩擦的现象。这使得很多流动人口二代社会支持政策难以开展,推进缓慢。因此,面向流动人口二代的社会支持政策亟需整体化、系统化转变,要更加强调公共政策的跨功能性和跨部门性,并以此为基础统筹不同管理部门形成支持合力。

(二)多主体、多维度的社会支持体系建构路径

构建常态化部门统筹机制,为实现“系统性支持”提供行政基础。当前国家已经非常关注流动人口二代及其子女的政策支持,从国家各部委到不同级别地方政府涉及流动人口及其二代的机构众多。有必要系统地梳理我国各级政府、各类机构和各地区在流动人口及其二代社会支持上的权责部署、资源投入、政策实施和体系建设,构建常态化的部门统筹机制,形成国家流动人口及其子女社会支持的现代化治理合力。具体而言,要做到完善的跨部门政策标准制定,社会支持与服务的自主性信息公开,部门间协同机制的建立,信息与数据资料的共享共建等。这些工作的有效推进既需要保证在国家政务体系中流动人口及其子女社会支持政策的优先性,也需要熟悉该人群生存境况和特征、具备专业政策研究知识储备与治理技能的管理人才,奠定流动人口二代社会支持体系的建构基础。

广泛吸纳社会力量,以社区为基础构建流动人口二代社会支持系统。政府、企业、社区、社会组织是流动人口及其子女社会支持的重要执行主体,各自承担的支持功能并不相同。政府机关主要负责政策的制定和落实,企业负责提供运行管理和缴纳“五险一金”等,社区和社会组织则负责开展支持流动人口二代的实践与帮扶活动,如提供就业培训、心理咨询等。其中,流动人口及其子女在城市生活的载体是社区,如果将社区作为枢纽,联结起相关的政府机关、企业和社会组织,便可搭建起流动人口及其子女的社会支持体系框架。此外,社区不仅能作为社会服务的主要载体,还是促进流动人口及其子女社会网络构建,提升其社会融入和身份认同的关键。一方面,积极在社区开展丰富多彩的娱乐、社交活动,鼓励流动人口及其子女与本地居民的多维互动。另一方面,加强对流动人口及其子女正面信息的宣传,如树立流动人口二代中的优秀代表,打破“污名化”“刻板化”的负面形象。

以家庭能力重构为抓手,推动公共服务均等化,提升流动人口二代家庭的抗风险能力。流动人口及其子女在外出务工过程中,由于居住和工作的不稳定性,家庭成员很可能被迫异地、分离,家庭原有的抚育、教育、赡养、心理慰藉功能被削弱。因此,降低流动人口二代脆弱性,增强其抗风险能力的重要抓手在于重构流动人口及其子女的家庭发展能力。具体而言,可以从两方面入手:第一,推动城市流动人口及其子女公共服务均等化,实施更加友好的家庭化迁移支持政策。如减轻流入地对婚姻迁移、子女随迁或老人投亲在落户、住房、健康等方面的制度性排斥;通过普惠性公共服务减轻流动人口及其子女的生存压力等。第二,实施强化流动人口及其子女家庭功能的社会支持政策。对劳动力流动过程中产生的脆弱性群体如家庭分离的老人、妇女、儿童或是家庭功能缺失提供针对性社会支持(卢海阳等,2014)。如在流出地对困难家庭提供经济、物质支持;增强对留守老人和留守儿童的赡养、抚育的帮扶等。

不断完善留守或随迁儿童教育体制,强化成年流动人口二代的技能培训。知识和专业技能的欠缺是部分流动人口二代脆弱性和向下流动的主要原因之一。加强对流动人口二代生命历程各阶段的人力资本投资,是缓解其成年后发展困境的有效路径。首先,要在城市随迁儿童入学、升学制度改革上取得实质性进展。在异地中考、高考方面,应当加大改革力度,取消流动人口子女在志愿填报、升学路径等方面的诸多限制。其次,加大对农村留守儿童的资源投入。一方面,通过改善基础设施、配备优质师资、开发数字教学等手段优化留守儿童能享受的教育资源。另一方面,积极推动“营养餐”“营养奶”等营养餐食提升项目,开展免费的体检服务,对地方常见病早预防、早治疗。再次,建立多层次的留守或随迁儿童心理健康保护网络。构建省级留守与随迁儿童心理健康中心,形成流动人口二代心理健康评估与监测数据库,信息化、动态化的基于干预与治疗。最后,由政府主导,协同企业与社区为成年流动人口二代开展实用性强、易于学习的专业技能培训。如计算机与信息系统的使用、相关政策的宣传讲解,现从事职业岗位技能提升等。

参考文献:

[1] Dong, M., Giles, W. H., Felitti, V. J., Dube, S. R., Williams, J. E., Chapman, D. P., Anda, R. F. Insights Into Causal Pathways for Ischemic Heart Disease: Adverse Childhood Experiences Study. Circulation, 2004, 110(13): 1761~1766

[2] Heath, A. F., Rothon, C., Kilpi, E. The Second Generation in Western Europe: Education, Unemployment, and Occupational Attainment. Annual Review of Sociology, 2008, 34: 211~235

[3] Kardell, J., Martens, P. L. Are Children of Immigrants Born in Sweden More Law-abiding Than Immigrants? A Reconsideration. Race and Justice, 2013, 3(3): 167~189

[4] Liu, H., Zhou, Z., Fan, X., Luo, H., Wang, D., Wang, J., Shen, Chi., Nawaz, R. A Mixed Method Study to Examine the Mental Health Problems of College Students Who Had Left-behind Experiences. Journal of Affective Disorders, 2021, 292: 149~160

[5] Smith, H. P., Bohm, R. M. Beyond Anomie: Alienation and Crime. Critical Criminology, 2008, 16: 1~15

[6] Waldinger, R., Lim, N., Cort, D. Bad Jobs, Good Jobs, No Jobs? The Employment Experience of the Mexican American Second Generation. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2007, 33(1): 1~35

[7] Zhou, M., Gonzales, R. G. Divergent Destinies: Children of Immigrants Growing Up in the United States. Annual Review of Sociology, 2019, 45: 383~399

[8] 陈 君,耿仁文.心理健康与自杀行为的影响因素:基于对三所高校10340名医学生的调查.南方医科大学学报,2020,40(11):1689~1693

[9] 陈 丽,刘 艳.流动儿童亲子沟通特点及其与心理健康的关系.中国特殊教育,2012,139(1):58~63

[10] 段成荣,周福林.我国留守儿童状况研究.人口研究,2005(1):29~36

[11] 胡建国,鄢 雨.留守经历与高等教育地位获得.青年研究,2020,(4):1~10+94

[12] 黄斌欢,王 婷.灵活就业的社会基础与风险蕴含:新生代农民工“大神”化的社会学观察.学习与实践,2022,(10):121~129

[13] 黄斌欢.双重脱嵌与新生代农民工的阶级形成.社会学研究,2014,29(2):170~188+245

[14] 卢海阳,钱文荣.子女外出务工对农村留守老人生活的影响研究.农业经济问题,2014,35(06):24~32+110

[15] 李 强,邓建伟,晓 筝.社会变迁与个人发展:生命历程研究的范式与方法.社会学研究,1999,(6):1~18

[16] 李 阳,张文宏.从自驱力到胜任力:非认知能力对新业态灵活就业人员作用机制研究.学习与探索,2023,(2):31~38

[17] 李建华,郭 青.新生代农民工特点分析与政策建议.农业经济问题,2011,32(3):42~45

[18] 梁 宏.生命历程视角下的“流动”与“留守”——第二代农民工特征的对比分析.人口研究,2011,35(4):18~29

[19] 刘成斌.农民工流动方式与子女社会分化——对中国人口流动制度设计的反思.中国人口科学,2013(4):108~116+128

[20] 刘志军,徐 芳.留守经历与社交困难——基于新生代外来工的实证分析.社会发展研究,2020,7(3):61~78+243

[21] 石智雷,王 璋.流动人口二代,亟需更多关注.环球时报,2023-02-27

[22] 石智雷,吴志明.早年不幸对健康不平等的长远影响:生命历程与双重累积劣势.社会学研究,2018,33(03):166~192+245~246

[23] 石智雷,朱明宝.农民工社会保护与市民化研究.农业经济问题,2017,38(11):77~89+111~112

[24] 孙 炜.社会转型背景下新生代农民工犯罪特点及成因.现代经济信息,2016,(22):279~282

[25] 谭 深.中国农村留守儿童研究述评.中国社会科学,2011,187(1):138~150

[26] 田 丰,林凯旋.岂不怀归: 三和青年调查.海豚出版社,2020

[27] 田旭.隐性壁垒、城市融入与农业户籍流动人口落户.农业经济问题,2022,516(12):45~58

[28] 汪传艳,徐绍红.进城务工人员随迁子女的教育再生产——基于“双重脱嵌”的视角.青年研究,2020,430(1):37~47+95

[29] 汪建华,黄斌欢.留守经历与新工人的工作流动 农民工生产体制如何使自身面临困境.社会,2014,34(5):88~104

[30] 韩嘉玲,朱 琳,刘 月.中国流动儿童教育发展报告.社会科学文献出版社,2020

[31] 王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究.社会学研究,2006(5):107~122+244

[32] 王春光.外来农村流动人口本地化的体制性困境.学海,2017(2):93~101

[33] 王亚军,郑晓冬,方向明等.留守经历对新生代农民工多维贫困的影响——来自中国流动人口动态监测调查的经验证据.农业技术经济,2023,335(03):53~70

[34] 杨菊华.以强大的正式社会支持形塑流动人口的归属感.人民论坛,2020,656(2):62~64

[35] 叶敬忠,王 维.改革开放四十年来的劳动力乡城流动与农村留守人口.农业经济问题,2018,463(7):14~22

[36] 张 岩,杜岸政,谭顶良,雷婷婷,周炎根.歧视知觉与流动儿童社会疏离感的关系:一个有调节的中介模型.心理发展与教育,2017,33(06):719~726

[37] 张婷皮美,石智雷.父母外出务工对农村留守儿童心理健康的影响研究.西北人口,2021,42(4):31~43

[38] 赵 巍.从留守儿童到三和青年——新生代农民工的社会化与自我认同.求索,2021,324(02):90~97

[39] 郑晓冬,刘剑波,沈政,方向明.儿童期留守经历对新生代农民工城市融入的影响.社会学评论,2022,10(2):165~185

[40] 朱 妍,李 煜.“双重脱嵌”:农民工代际分化的政治经济学分析.社会科学,2013(11):66~75