工业化和城市化速度的加快,形成了规模庞大的流动人口,而流动人口的婚姻问题值得政府和学界的重视。目前对于离婚率的研究多是使用粗离婚率,即某一年离婚总对数除以该年年中包括男、女老少的总人口数,粗离婚率是最易获取、最易计算、最简单的离婚指标,然而也最容易受到人口年龄结构变动的影响。在本研究中我们使用一般离婚率作为分析指标。一般离婚率是某一年的离婚总对数除以该年年中已婚夫妇总对数,其分母剔除了不具备离婚风险的未婚青少年、儿童与处于离婚状态的人口。

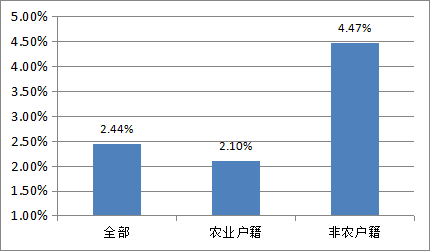

中南财经政法大学人口与健康研究中心课题组使用的是2014年全国流动人口动态监测数据,总样本 200937人,其中未婚 43401人 初婚 150249人 再婚 2637人 离婚3746人。流动人口的一般离婚率为2.44%。

一、流动人口离婚率现状

1.流动人口离婚率高于全国居民平均水平

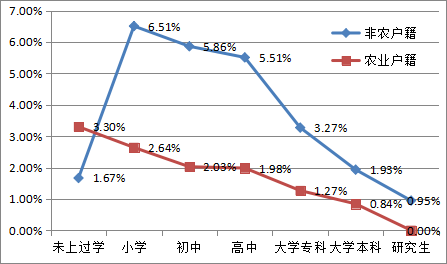

根据第六次人口普查数据计算结果显示,2010年我国居民一般离婚率为1.9%,农村居民离婚率为1.39%,城市居民离婚率为2.9%。而流动人口群体的离婚率为2.44%,农业户籍流动人口的离婚率为2.1%,非农户籍流动人口的离婚率为4.47%。可见,农业户籍流动人口的离婚率显著高于农村居民平均水平;而非农户籍流动人口离婚率更是高于城市居民平均水平。

图1 流动人口离婚率的总体状况

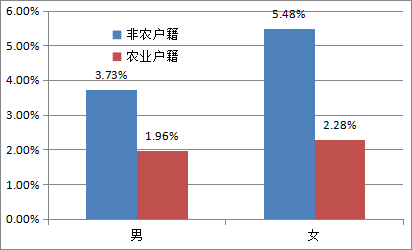

处于离婚状态的流动人口,女性比重高于男性。对于非农户籍流动人口,女性的离婚率为5.48%,男性为3.73%。农业户籍流动人口的离婚率也是女性高于男性。

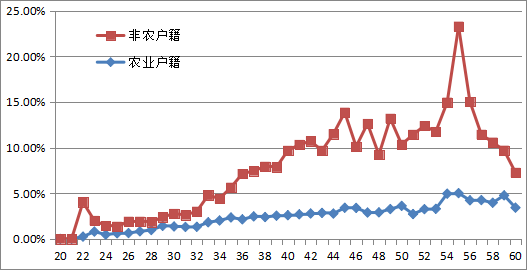

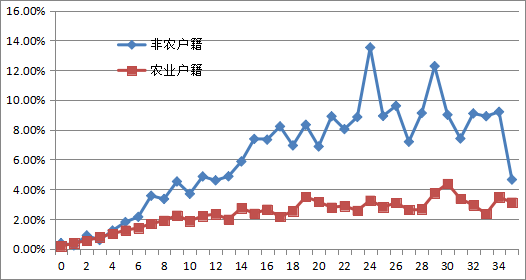

2.随着年龄的增长,流动人口的离婚率持续上升

随着流动人口年龄的增加,离婚率呈现明显上升趋势。分年龄来段看,从20岁到45岁,流动人口的离婚率持续上升;从45岁到53岁,流动人口离婚率在高位波动,随后开始快速上升,在55是达到峰值,为7.41%;之后离婚率开始下降,60岁流动人口的离婚率为2.44%。分城乡户籍来看,农业户籍流动人口,随着年龄的增加缓慢上升,整体幅度较小;而非农户籍流动人口在30岁后离婚率快速上升。

图2 不同年龄流动人口的离婚率

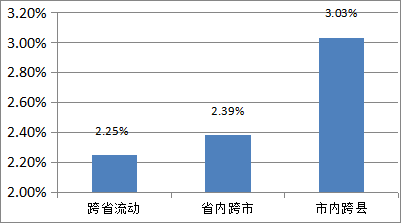

3.随着迁移空间距离的扩大,流动人口离婚率逐渐降低

按照一般的流动范围分类,流动人口可划分为跨省流动、省内跨市流动和市内跨县流动,后面两类皆属于省内居民的区域间流动。调查结果显示,流动空间范围越远,流动人口的离婚率相对越低。市内跨县流动人口的离婚率最高,为3.03%,其次是省内跨市流动为2.39%,最低的是跨省流动人口为2.25%。

图3 不同迁移范围流动人口的离婚率

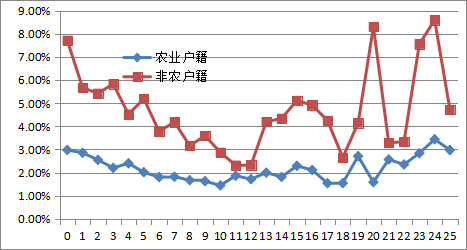

4.随着文化程度的提高,流动人口离婚率明显降低

文化程度是体现社会发展水平的重要标志,也是一个家庭总体发展水平的体现。调查结果显示,对于不同文化程度的流动人口,其离婚率存在明显差异,总体来看,文化程度越高,离婚率越低。

分户籍性质来看,农业户籍流动人口离婚率,随着文化程度的提高持续下降。未上过学的农业户籍流动人口的离婚率最高,为3.3%;小学文化程度的为2.64%;初中文化程度的为2.03%。

非农户籍流动人口的离婚率,随着文化程度的提高呈现倒U型变动。和农业户籍流动人口相比,未上过学的非农户籍流动人口离婚率更低一些,只有1.67%。而小学文化程度的非农户籍流动人口的离婚率非常高,为6.51%;随着文化程度的提高,非农流动人口离婚率也在下降,尤其是大学专科之后,离婚率从高中群体的5.51%,下降到大专群体的3.27%,大学本科群体的1.93%。

但是一般来说,流动人口群体文化程度相对较低,尤其是农业户籍流动人口,所以流动人口离婚率整体水平偏高。

图4 不同文化程度流动人口的离婚率

5.不同结婚时间与流动人口离婚率

从结婚时间来看,有两个指标会影响离婚率,其一是婚龄,即结婚至今的时间,其二是初婚时的年龄。

从婚龄来看,随着结婚时间的延长,流动人口的离婚率逐渐上升。对于非农户籍流动人口,存在一个所谓的“七年之痒”,在结婚后的第七个年头,离婚率明显较高。结婚三年时离婚率为0.79%,但是在结婚七年时,离婚率上升为3.57%。随后几年有所起伏,变动不大;但是到结婚14年的时候,离婚率又有所上升,结婚15年时的离婚率为7.38%。而对于农业户籍流动人口,“七年之痒”延迟到第9个年头;也就是结婚后前9年离婚率持续上升,从第1年的0.39%上升第9年的2.25%;之后离婚率维持在这个水平。

从初婚时间来看,初婚时间在29岁之前的流动人口,离婚率变动不大,基本维持在2.4%左右;而30岁以后才结婚的流动人口,离婚率明显上升,基本时结婚越晚离婚率越高。

图5 不同结婚时间与流动人口离婚率

二、流动人口离婚率偏高的原因分析

1.就业迁移改变了价值观,是流动人口离婚率高的主要原因

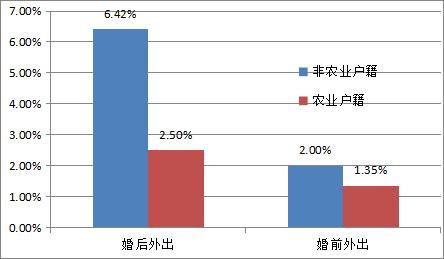

婚姻匹配的社会整合理论认为,一个价值观念趋同、人际互动良好以及社会联结牢固的社会环境所代表的社会整合力能够起到稳定婚姻关系、降低离婚率的作用,相反,社会整合力弱化将导致离婚率的上升。就业流动使得流动者的价值观和生活方式发生改变,一方面人口流动会弱化成员间规范的共识,造成社会行为失范;另一方面流动使得人们从熟人社会进入陌生人社会,形成匿名和非人格化的人际交往,削弱了个人对离婚的负面体验。流动人口婚前外出务工和婚后外出务工,形成的离婚率差异,可以对此形成佐证。2014年动态监测数据分析结果显示,对于非农户籍流动人口,婚前外出务工的离婚率为2%,婚后外出的离婚率为6.42%;对于农业户籍流动人口,婚前外出务工的离婚率为1.35%,婚后外出的离婚率为2.5%。也就是说,婚前外出务工的人对于外部世界有了一定的认识,这些认识会影响他们的择偶标准。而婚后外出务工的人,新的环境接触和社会认识会对原有婚姻观念形成冲击。离婚案件统计数据显示,流动带来的婚外情是导致农业户籍流动人口离婚的主要原因。

图6 婚前和婚后外出对流动人口离婚率的影响

2.就业的高流动性影响夫妻感情

流动人口的一个显著属性是就业的高流动性,职业变动频繁。从武汉市流动人口职业状况专题调查来看,只有15.48%的人以前没有转换过工作,56.63%换1次工作,20.92%转换过2次工作,4.93%转换过3次工作,2.04%转换过4次以上工作。在都市化和工业化、现代化的进程中,夫妻从两性结合的经济合作共同体向情感伦理实体转变,家庭经济功能对婚姻主体的限制程度下降,离婚倾向于以感情为判断标准。就业的高流动性会显著影响夫妻感情,容易导致婚姻的破裂。

受城乡二元社会结构影响,在相当长时期内,还会有大量农村流动人口处于高流动性和夫妻分离状态,在没有配偶陪伴、监督的情况下,又受到越来越多的婚姻替代资源诱惑,流动人口的婚姻稳定性堪忧。

3.两地分居导致家庭功能弱化

夫妻两地分居(特别是较长时间的)使婚姻的许多功能不能正常实现,使男女之间不能进行正常的心理沟通和情感交流,不能互相爱抚和慰藉,加之性压抑、性饥饿造成的烦恼和焦虑等等,结果会使双方,特别是女性,造成精神创伤,会加大彼此的心理距离,造成彼此的疏离感和陌生感,从而使爱情出现危机,婚姻和家庭的稳定受到侵扰。尤其是对于农业户籍流动人口,传统的农村家庭的夫妻模式是朝夕相处,现在这种长期分居的夫妻生活无疑是对他们家庭和婚姻关系的一大冲击。

人口就业流动很容易带来夫妻的两地分居,必然造成婚姻收益和情感交流减少,从而增大个人的离婚概率。从第六次人口普查数据和流动人口动态监测数据的对比来看,无论城市还是农村,流动家庭的离婚概率(2.44%)明显大于非流动家庭(1.9%)。

4.经济独立使得女性流动人口离婚率增高

一般来说,男性离婚人口要高于女性。中国大部分地区的男性离婚人口是女性离婚人口的2~3倍,这并不是表明离异男子的再婚比离异女子更困难,而是稳定的家庭对于女性是一种依靠也是束缚。所以外出务工增加了女性在经济上的独立性,也扩大了女性行为选择的自由性。根据动态监测数据统计结果,在流动人口群体中,离婚人数占已婚人数的比重,女性明显高于男性。

外出务工对女性群体的经济独立性作用,在农业户籍流动人口中表现更为明显。受传统观念影响,农村人地矛盾突出,存在许多歧视离婚妇女、剥夺其“集体成员”资格的不合理的村规民约,这些因素加上国家现有的土地政策和法律存在缺陷,使得以务农为主的妇女若要离婚,则经济上难以独立。

5.离婚后外出,也是导致流动人口离婚率高的一个原因

流动人口离婚率高还有一个原因是,夫妻双方或一方在离婚后选择外出务工,因此进入流动人口群体。有两个数据分析结果可以证明这一观点,其一是跨省流动人口的离婚率低为2.25%,而市内跨县流动人口的离婚率较高,为3.03%。除非是早已有准备,离婚后外出更容易就近选择务工地点。其二,从外出务工时间来看,流动人口的离婚率和外出务工时间呈现倒U字型曲线。刚外出务工的流动人口的离婚率相对更高,随着外出务工时间的延长,离婚率快速下降。直到外出务工十年后,离婚率才开始波动上升。也就是说,刚出来务工的流动人口离婚率更高,随后开始选择再婚,逐渐走出离婚者队伍。

图7 外出务工时间与流动人口离婚率

三、政策建议

流动人口离婚率高会引发了一些社会问题,如冲击着传统家庭和婚姻,导致社会不稳定因素的增加,阻碍城市经济的进一步发展,不利于其子女教育和成长等。这些问题的解决,需要社会、政府和企业的重视和相互配合。

1.完善基本公共服务均等化,鼓励流动人口家庭化迁移

首先应进一步明确中央政府与地方政府之间在提供义务教育、公共卫生、生态环境保护等方面的事权,根据各类公共服务的不同性质和特点承担不同的责任,地方政府在提供公共服务时应注意将外来农业转移人口考虑其中。中央政府的财政转移应采用纵向转移与横向转移相结合的模式,缩小不同区域之间、不同城市之间获取公共服务的差异,尤其要注意保障流动人口能够获得与城市居民平等公共服务的权利,可以设立专项转移支付标准,加强监督检查额绩效评估,将流动人口纳入财政转移支付的覆盖对象中。

2.构建发展型家庭政策,实现流动人口家庭功能再造

从外部环境看,人口流动、经济社会转型对传统家庭功能带来了严重冲击,部分家庭功能弱化或者异化,急需新的途径来充实和弥补家庭功能的残缺。从现有社会运行的相关制度安排看,社会保障、收入分配往往以个人、就业为先决条件,针对困难家庭的扶助行为主要体现在民政领域,针对家庭的保障主要为补缺型家庭福利政策。

伴随人口流动性的增加,家庭能在多大程度上做出积极响应,应对外部风险,合理安排家庭生计策略,成为完善家庭发展政策的良好契机。参照国外成熟经验和当地实际,首先要明确促进家庭发展的责任主体,在计生部门或其他部门明确统一的家庭发展机构,减少多头管理造成的资源浪费和效率低下;其次要统筹各方资源,将现有分散在各个部门管控的资源梳理清楚,根据流动人口家庭实际确定资源投放,避免资源碎片化造成扶持效率低下、难以集中解决关键问题等不利局面;政策目标上要强调家庭发展能力的全面提升,不仅仅是解决困难家庭的基本经济支出,还要从家庭及其成员的长期可持续发展能力出发,进行以家庭为单位的智力投资;从保障水平上,要不断增强政策保障的普遍性,在处理好家庭发展政策与其他优惠扶助政策制约或冲突基础上,加大对流动人口困难家庭的支持,即不断改善流动人口家庭的发展水平与发展能力。

3.完善社会网络支持,提高家庭化流动人口组织化程度

一般来说,流动人口远离家乡进入一个几乎陌生的环境,他们失去了原本熟悉的社会关系网络。即便是家庭化流动人口大部分有亲人陪伴,但仍需要建立一个稳定的社会网络关系。在脱离熟悉的社会网络的同时,也脱离了流出地的管理,故而在一定程度上也失去了原本流出地提供的各种福利保障和服务。因此,有必要在流入地建立一个以个人关系网、社区及政府相结合的流动人口社会网络支持,一方面不仅可以引导流动人口积极的参与社会事务,促进与当地人的互动,从而建立起完善的个人网络。另一方面也可以增加流入人口的社会保障与社会融合机制,减少家庭化流动人口在融入过程中遇到的问题麻烦。还需要积极提供关爱支持,村居、学校和社会各界主动为流动人口及其子女家人提供生活服务、情感安慰和社会保障,解决流动人口的后顾之忧,促进其家庭和谐幸福。

4.完善随迁子女教育机制,解除流动人口家庭后顾之忧

中央对流动人口随迁子女受教育问题很重视,但各个地方法规不统一,彼此不协调,缺乏执行力。因此,要进一步完善关于流动人口子女教育的法律法规,通过立法支持流动人口子女受教育权的实现。明确流动人口子女在流入地平等接受教育的权利和义务,包括其学前教育、义务教育阶段和义务教育后的教育问题,为流动人口子女教育机制构建提供经验。教育服务就是维护流动人口子女受教育的权利,让流动人口子女平等享有当地的教育资源。流入地政府要严格执行教育“一费制”,禁止对流动人口子女入学乱收费,甚至采取“减、免、扶”等措施。可以通过“积分制”方式,让有突出贡献的农民工有机会让其子女优先进入当地学校就读。同时,政府鼓励发展民办教育,服务于流动人口子女教育。

(来自:中南财经政法大学人口与健康研究中心课题组)